in: Knorr, Dagmar / Jakobs, Eva Maria(Hrsg.): Textproduktion in elektronischen Umgebungen, Frankfurt/M: Peter Lang, [Textproduktion und Medium; 2]. 1997

Es gibt Sachbücher und es gibt Lexika - und seit einiger Zeit gibt es Hypertexte. Hypertexte sind Texte, die auf speziellen Textverarbeitungssystemen, auf Hypertext-Maschinen geschrieben und gelesen werden. Hypertexte enthalten markierte Wörter, die man per Computer-Maus anklicken kann, um an eine andere Stelle im Text zu springen, wo beispielsweise zusätzliche Erklärungen stehen, die ihrerseits wiederum solche anklickbare Wörter enthalten. Ich zeige im folgenden, wie Hypertexte den Unterschied zwischen Sachbüchern und Lexika aufheben, und wie Definitionen als Sprachgestus diesen Prozeß katalysieren.

Ich erläutere zunächst, was Definitionen sind, und diskutiere dann, inwiefern sie die Struktur von eigentlichen Hypertexten bestimmen, und zeige schließlich, inwiefern sich unsere Sprache insgesamt als Hyperstruktur auffassen läßt.

Ein aktiver Leser vergleicht, was er liest, mit dem, was er weiß. Deshalb muß der Leser durch Explikation der Voraussetzung auch in seinem Vorwissen abgeholt werden, etwa bei dem, ”was jeder Schuljunge weiß” (Bateson 1987, 34ff). Die Differenz zwischen dem, was ein Leser liest, und dem, was er bereits weiß, kann für den Leser zu klein, ideal oder zu groß sein. Das Problem des Lesers besteht aber zunächst darin, die potentielle Differenz in den verschiedenen Formulierungen des gelesenen und des eigenen Wissens überhaupt festzustellen. Eine sehr effiziente - wenn auch nicht immer eine effektive - Leser-Methode, um alten Wein in neuen Schläuchen oder neuen Wein in alten Flaschen zu erkennen, ist das kritische Abgleichen von Begriffen.

Wenn der Leser sein eigenes Wissen und das, was er liest, in Form von Definitionen organisiert, kann er potentielle Differenzen effizient feststellen. Das kritische (vergleichende) Lesen wird deshalb durch Texte, die explizite Definitionen enthalten, unterstützt.

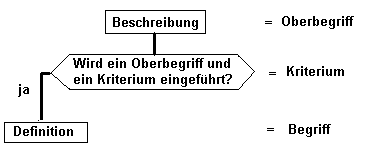

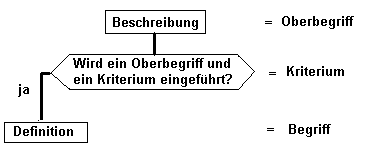

Definition: ”Definitionen” sind Beschreibungen, welche einen Oberbegriff und ein Kriterium einführen.

Diese Definition von ”Definition” ist ein Beispiel für das, was sie fordert: in dieser Definition ist Beschreibung der Oberbegriff und welche einen Oberbegriff und ein Kriterium einführen das entscheidende Kriterium.

Definitionen zeichnen sich nicht dadurch aus, daß sie wahr oder richtig sind, sondern dadurch, daß sie eine bestimmte Struktur haben. Wir stellen diese Struktur in Form eines Begriffsbaumes dar. Definieren heißt, einer Sache in einem Begriffsbaum ihren Platz zuzuordnen: Wirbeltiere sind Vielzeller mit Wirbeln, Tiger sind Katzen mit Streifen im Fell. Die Definition ist ein universelles Muster, d.h. das Definitionsmuster, der Begriffsbaum, ist in allen Sprachen realisierbar.

Mit Definitionen definieren wir nicht sprachliche Ausdrücke, sondern die pragmatischen Referenten der Ausdrücke. Deshalb kann man Definitionen nur innerhalb eines gegebenen Referenzsystems (mit-)teilen. Wer nur hört, ein Fisch sei ein Wirbeltier mit Schwimmblase, kann sich deswegen noch lange keinen Fisch vorstellen, wenn er nicht bereits so etwas wie Fische kennt. Definitionen wird häufig ein unsinniger Anspruch auf Wahrheit oder Richtigkeit zugeschrieben. Da wir mit Definitionen aber hauptsächlich thematisieren, wie wir unseren Gegenstand auffassen, liegt ihr Sinn gerade darin, Objektivität zu relativieren. Definitionen reflektieren immer einen Beobachterstandpunkt, sie dekonstruieren den wissenschaftlichen Glanz der Objektivität. Die deklarierte Wahl der Perspektive zeigt, daß unsere Aussagen in dem Sinne subjektiv sind, wie sie der gewählten Perspektive unterstellt sind. Wale sind genau dann keine Fische, wenn Fische eine nichtsäugende Teilmenge der Wirbeltiere sind. Wie Sie wissen, sind Erdbeeren nach den Definitionen der Biologen, die sich um unsere Eßgewohnheiten keinen Deut scheren, keine Beeren, sondern Sammelfruchtstände mit Nüßchen, und Walnüsse keine Nüsse, sondern Steinfrüchte mit grünem Fruchtfleisch, das wir wegwerfen, usw.

Eine Definition ist eine Beschreibung (Satz) einer Sache, die wir jedesmal verwenden könnten, wenn wir auf diese Sache verweisen wollen. Aus praktischen Gründen ersetzen wir aber die vielbuchstabige Definition durch einen Begriff, der aus einer kürzeren Buchstabenkette besteht. Der Begriff ist ein arbiträr vereinbarter Er-Satz für den Definitions(-Satz) (Todesco 1992, 45).

Definition: ”Begriffe” sind Wörter (Oberbegriff), die wir durch Definitionen ersetzen können (Kriterium)

Auf der Ebene der Objekte sind Definitionen natürlich tautologisch, weil wir die Begriffe genau so definieren, wie wir sie verwenden. Kommunikativ sinnvoll sind Definitionen auf der Metaebene, weil Definitionen das begriffliche Bezugssystem explizit machen und so den Leser abholen, indem sie die Perspektive der Argumentation (er-)klären. Durch die Definition begreifen wir, wie wir einen Begriff verwenden. Wenn ich sage, daß Erdbeeren keine Beeren, sondern Sammelfruchtstände mit Nüßchen sind, sage ich damit weniger etwas über die Erdbeeren als etwas darüber, unter welchen Gesichtspunkten ich die Erdbeeren betrachte. Da wir aber mit allen Mitteilungen immer auch mitteilen, wie wir die Welt interpretieren, können wir den Leser beim Verstehen unterstützen, indem wir unsere jeweiligen Perspektiven in Form von Definitionen explizieren.

Wer definierte Begriffe - Sie verzeihen den Pleonasmus - verwendet, wird in seiner Rede nicht dadurch eingeschränkt, daß er nur noch die Wahrheit sagen kann, sondern dadurch, daß sich seine Begiffe nicht nur im lokalen Kontext, sondern im ganzen Text, oder sogar über alle seine Texte hinweg bewähren müssen. Welcher Art die angesprochene Bewährung ist, liegt auf der Hand: Da der Begriff als Er-Satz für die Definition steht, kann man den Begriff an jeder Textstelle durch die dieselbe Definition oder allerwenigstens durch sich nicht widersprechende Definitionen ersetzen.

Natürlich kann jeder aktive Leser auch Homonymen, also damit umgehen, daß gleiche Wörter in einem Text für ganz verschiedene Inhalte stehen. Insbesondere die Metapher unterstellt nachgerade einen aktiven Leser, da sie ihre Bedeutung ja nur im Kontext begrifflicher Argumentationen entfalten kann.

Im Lexikon finden wir normalerweise explizite Definitionen, dafür aber nur implizite Kontexte. Oft werden sogar mehrere Bedeutungen eines Begriffes unterschieden, so daß der nachschlagende Leser auf Kontextentscheidungen zurückgeworfen wird, die sich im Lexikon nicht begründen lassen. Deshalb eignen sich konventionelle Lexika nicht als Lernbücher.

In Sachbüchern finden wir explizite Definitionen recht selten, zum einen, weil die Definitionen mehr oder weniger implizit bleiben müssen, damit der Text überhaupt linear entfaltet werden kann, und zum andern, weil in Sachbuchtexten Begriffe eher verwendet als vereinbart werden. Dafür bilden Sachbücher im Unterschied zu Lexika explizite Kontexte, innerhalb welcher Begriffe ihren Sinn normalerweise nicht ändern (sollten). Der aktive Sachbuch-Leser versucht - eventuell mit Hilfe eines Lexikons - Definitionen, die an einer Textstelle zur Verwendung eines Begriffes passen, an verschiedenen Stellen im Buch zu verifizieren. Wo das nicht gelingt, weiß der Leser, daß er den Text als Ganzes noch nicht begriffen hat und andere Begriffsinterpretationen suchen muß. Die Sachregister und Glossare helfen darüber hinweg, daß definitorische Bestimmungen - sofern überhaupt vorhanden - im Sachbuch verstreut und nicht effizient findbar sind.

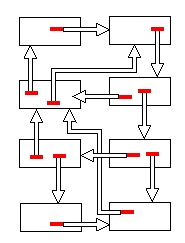

In Hypertexten können Sachbuch und Lexikon konventionell verbunden werden, so daß man zwischen den beiden Textformen hin- und herspringen kann. In diesem Falle wird das Lexikon rein technisch

in den Sachbuchtext eingebunden. Die Begriffe werden dann wie in

einem konventionellen Sachbuch verwendet, sie werden aber

markiert, weil hinter jedem Begriff eine Definition steht, die man

im Bedarfsfall per Mausklick nachschlagen kann. Der Leser liest

dann wie in einem konventionellen Sachbuch und vergewissert sich

einfach öfters im Begriffslexikon, weil er dieses sehr leicht zur Hand hat.

Zu einer eigenständigen Qualität wird ein Hypertext gerade

dadurch, daß diese Nachschlagmöglichkeit radikal eingesetzt wird,

daß also möglichst viel Text in separate Textteile ausgelagert

wird. Die spezifische Struktur des Hypertextes ergibt sich dann

daraus, daß die Textelemente, die sogenannten Hypertext-Karten, je

eine Begriffs-Definition enthalten, auf welche bei jeder Ver-

wendung des Begriffes im Hypertext verwiesen wird. Definitionen

sind aufgrund ihrer Struktur eindeutig abgegrenzte Texteinheiten,

so daß sich die Hypertexteinheit, auf welche wir mit den Begriffen

verweisen, durch die Definition zwangsläufig ergibt (Todesco 1995,

171). An Hypertexten wird oft kritisiert, daß ihre Texteinheiten

durch das völlig willkürliche Maß bestimmt seien, daß sie auf

einem Bildschirm Platz haben müssen. Definitionen haben nicht nur

einen eindeutigen Umfang, sie sind immer auch kurz genug, um auf

einem Bildschirm Platz zu finden.

Weil man Begriffe in jeder Texteinheit per Anklicken durch Definitionen ersetzen kann, erscheint ein Hypertext als praktisch redundanzfreie Argumentation, die vom Hypertextleser nach Bedarf angereichert werden kann. Wenn man auch die weitverbreiteten Hypertextseiten, die nur einige Schaltflächen (Buttons) enthalten, als Texte auffaßt, erscheinen diese Seiten als Sätze einer Pidginsprache, in welcher die Vermeidung von Redundanz so weit getrieben wird, daß ausschließlich mit Schlüsselbegriffen kommuniziert wird. Das Wesen des Hypertextes liegt aber nicht in der Vermeidung von Redundanz, sondern vor allem in der Reduktion der dem Leser aufgezwungenen Sequentialität (Keil-Slawik 1990).

Alle Texte sind Buchstabenketten, die einer Grammatik unterliegen (Definition). Konventionelle Texte werden in überheblichem Vertrauen darauf geschrieben, daß der Leser die gesamte Buchstabenkette der Reihe nach liest; der folgerichtig fortlaufende Faden im gewobenen Text-il ist das etymologische Omen für Text. Hypertexte bestehen aus einer Menge von Textelementen, die nicht in einer vorgegebenen Reihenfolge gelesen werden. Die Autorenschaft im herkömmlichen Sinne ist also nur noch in bezug auf die Textelemente gegeben, denn der konkrete Textzusammenhang entsteht erst im Akt der Verarbeitung der Hypertextelemente, in welchem jeweils eine ausgewählte übergeordnete Textstruktur geschaffen wird. Erst im ”Lesen” entsteht die definitive Fassung. Der ”Leser” wird quasi zum Schrift-Um-Steller des Textes, den er aus den Textteilen des Schriftstellers realisiert und mithin natürlich mitverantwortlich, für das, was er liest. Der ”Leser” sucht sich im Text die Stellen, die mit seinen aktuellen Bedürfnissen korrespondieren, er wird dadurch zum Hyperleserautor, in welchem die Unterscheidung zwischen Autor und Leser im hegelschen Sinne aufgehoben ist.

Man kann anhand von Hypertexten das Verständnis vom Lesen überhaupt radikalisieren: Hypertexte machen dann bewußt, daß nicht nur jeder Sinn eines Textes immerschon erst beim Leser entsteht, sondern daß darüber hinaus der Leser den Text als solches mitverantwortet. Natürlich lassen sich auf Hypertextmaschinen auch Texte schreiben, die dem Leser viel weniger Freiheiten lassen als ein Buch, dessen Sequentialität ein Leser immerhin noch durchbrechen kann, indem er es aufschlagen kann, wo er will. Auf Hypertextmaschinen kann man sogar das Zurückblättern unterbinden. Hier ist aber von Hypertexten, nicht davon, was man mit Hypertextmaschinen auch Gegenteiliges machen kann, die Rede.

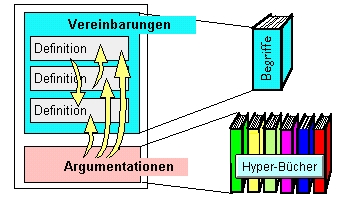

Jeder Hypertext besteht aus Textteilen, die gegenseitig auf sich verweisen. Im hier diskutierten Sachbuch-Lexikon sind einzelne Textteile in dem Sinne ausgezeichnet, daß sie sich als Startsymbole für einen Leser eignen, weil sie sich nicht nur als Definitionen, sondern auch als Argumentationen auffassen lassen. Relativ zu solchen Argumentationen lassen sich dann die jeweils anderen Textteile als ausgelagerte Vereinbarungen auffassen.

Diese Struktur entspricht jener von Computerprogrammen. Bei der Programmierung macht man sich die Hyperstruktur schon lange zunutze, indem in den Programmen, die ja Texte sind, sogenannte Vereinbarungen, Funktionen und Prozeduren oder auch andere Programme, also weitere Texte, aufgerufen werden, die in einer allen Programmen gemeinsamen Programmbibliothek verwaltet werden. Bei Computerprogrammen zahlt sich das redundanzarme Verfahren unter anderem dadurch aus, daß allfällige Programmfehler nur einmal vorhanden sind, aber in verschiedensten Verwendungen entdeckt werden können. Analog wird ein Hyperleserautor seine Begriffe konsolidieren, wenn er sie in verschiedenen Argumentationen und Kontexten verwendet.

Ich illustriere die Konstruktion eines Hypertextes anhand eines Beispiels, das die Textarbeit eines Hyperleserautors reflektiert. Ich entwickle dazu eine Argumentation, gemäß welcher Grammatiker nicht eigentlich Sprachwissenschafter, sondern Maschineningenieure sind, weil brauchbare Grammatiken keine Sprechermodelle, sondern Maschinen sind, die Sätze selektieren, ohne pragmatisches Wissen zu verwenden. Chomsky hat in seinen ”Aspekten” (1973) sehr ambivalent geschrieben, der Gegenstand der Linguistik sei ein idealer Sprecher-Hörer, der nicht vergesse, nicht zerstreut sei, keine ihn ablenkenden Interessen verfolge und deshalb keine Fehler mache (ebd., 13), die Generative Grammatik sei deshalb kein Sprechermodell und kein Hörermodell, sondern ein Modell der prinzipiellen Sprachkenntnis (competence) (ebd., 20). Ich frage mich Chomsky rekonstruierend, was der Begriff ”Sprachkenntnis” bei Chomsky heissen kann.

Quasi unabhängig davon, wie ich argumentiere, muß ich mir als aktiver Leser und Hyperautor bewußt machen, wie ich die im Kontext wichtigsten Begriffen verwende. Dabei leiste ich lexikalische Arbeit, verfolge aber keine irgendwie geartete Allgemeingültigkeit meiner Begriffe, sondern ein Vokabular, das ich in ”meinen” Texten, also in jenen, die ich lesend interpretiere oder schreibe, durchhalten kann. Natürlich ist gleichgültig, welche Begriffe ich zuerst definiere. Wesentlich ist nur die Konsistenz unter der von mir gewählten Perspektive. Und weil ich die Begriffe bewußt konsistent halte, ist die Konsistenz der Begriffe natürlich kein Ziel, sondern ein Mittel, anhand dessen ich prüfe, was ich verstanden habe. Ich beginne also mit einem halbwegs beliebig gewählten Begriff.

Definition: ”Grammatik” heißt die Menge der

Regeln (Produktionsregeln

und Semantik), die die Syntax einer Sprache generieren,

indem sie festlegen, welche Zeichen eines Alphabetes wie

verwendet werden können.

Ich kann paraphrasieren:

Eine Grammatik beschreibt einen Automaten, der

entscheidet, welche Texte

zulässig sind.

Oder:

Die Grammatik ist der Automat, die Syntax ist eine

Menge von

(Automaten-)Zuständen, die der Automat annehmen kann.

Später beim Hyperlesen ist lokal irrelevant, weshalb ein Leser diese Definition liest, sie hat die Eigenständigkeit eines Lexikoneintrages, obwohl sie ein Textelement ist, das von verschiedenen Hyperlesern in verschiedene übergeordnete Lesezusammenhänge eingebunden wird und dann natürlich in einer gewissen vom verstehenden Leser geleisteten Konsistenz zu den anderen Textelementen stehen muß.

Stellen Sie sich vor, Sie wären beim Hyperlesen auf diese Grammatik-Definition gestossen. Vielleicht - und nicht sehr wahrscheinlich - finden Sie die Definition unproblematisch, weil sie keine Differenz zu Ihrem bereits vorhandenen Wissen bildet, also keine Irritation und somit auch keine Lernchance verursacht. Würden Sie die definierte Auffassung teilen, würden Sie einfach dort weiterlesen, wo Sie die Definition von ”Grammatik” angeklickt haben. Könnten Sie dagegen in dieser Argumentation keinen Sinn finden, würden Sie - als aktiver Leser - die in der Argumentation verwendeten Begriffe kritisch prüfen, d.h. Sie würden nachschlagen, was die Begriffe im gegebenen Kontext bedeuten. Dazu würden Sie in der Definition von ”Grammatik” eines der (hier durch Unterstreichung) als Hyperbegriffe (sogenannte Hotwords oder Aktionswörter) gekennzeichneten Wörter anklicken. Angenommen, Sie klicken auf Zeichen, dann erhalten Sie folgende Definitionen:

Definition: ”Zeichen” sind Gegenstände mit

der Bedeutung,

Information zu strukturieren.

Konstruktive Paraphrase:

”Zeichen” sind Artefakte, die aus einem Alphabet stammen.

Im trivialsten Falle realisieren Sie, daß Sie für genau diesen Ausdrucksreferenten von ”Zeichen” einen anderen Ausdruck, etwa ”Symbol”, verwenden, daß also nur ein Codierungs- oder Benennungsproblem vorliegt. Dann können Sie in den primären Text zurückspringen und mit der entsprechenden Umcodierung problemlos weiterlesen.

In einem viel weniger trivialen Fall hilft Ihnen diese Definition vielleicht, einen sinnmachenden Kontext der Argumentation zu erkennen, so daß Sie zur Argumentation zurückspringen und nun mit dem unterstellten Bezugssystem weiterlesen können. Wenn Ihnen die Konstruktivismus-Debatte schon irgendwie vertraut ist, könnten Sie hier etwa erkennen, daß es sich um eine konstruktive Argumentation im Sinne von Maturana (u.a. 1982) handeln könnte. Leicht können Sie mindestens erkennen, daß das (symbolhafte, dreifältige) Zeichen von Peirce (vgl. Glasersfeld 1987, 256f) offensichtlich nicht gemeint ist, so daß Sie einige Mißverständnisse, die durch den homonymen Gebrauch der Buchstabenkette ”Zeichen” verursacht werden, gleich ausräumen können.

Falls Sie durch die gegebene Definition von Zeichen keinen sinnvollen Kontext (er-)finden können, entscheiden Sie auf dieser Stufe zum ersten Mal, ob es sich für Sie lohnen könnte, doch weiter in diese Begriffswelt einzutauchen. Ich kenne einige Anhänger von Peirce, aber seltsamerweise auch viele Konstrukteure von Sprachmaschinen aus den Lagern der Linguisten und der Informatiker, die bereits hier definitiv resignieren. Wenn Sie etwas offener sind, werden Sie einige sehr komplexe Überlegungen anstellen, die wir unmöglich explizieren können, Sie werden aber - wenn Sie den Sinn von Definitionen erfaßt haben - Ihre Überlegungen auf den Begriff des Zeichens konzentrieren, indem Sie die Definitionen der in der Zeichendefinition verwendeten Begriffe nachschlagen. Sie werden Ihren eigenen Zeichen-Begriff aktiv prüfen und abschätzen, ob der vorgeschlagene Begriff in Ihr bereits vorhandenes Wissen integrierbar ist, respektive wie Sie Ihr Wissen dazu umstrukturieren oder verändern müssten. Natürlich können Sie die Entscheidung auch aufschieben und zunächst einen oder mehrere weitere Begriffe aus der Definition von Grammatik prüfen. Wesentlich ist, daß Sie jederzeit innerhalb eines effektiven Verfahrens bleiben. Wer den Oberbegriff einer Definition noch akzeptiert, wird das Kriterium bedenken und allenfalls dort, also wieder an einem wohlbestimmten Ort, aus dem Text springen. In beiden Fällen wissen Sie rekonstruierbar - das ist die entscheidende Qualität von Definitionen im Hypertexten -, weshalb Sie den fortlaufenden Text wo verlassen haben, und wonach Sie gerade suchen. Und falls Sie den Faden doch einmal verlieren sollten, lesen Sie die ganze Argumentation einfach noch einmal von vorne. Sie erinnern sich: die Argumentation ist kurz, weil alle Definitionen und die dazu gehörenden Erläuterungen in einem Lexikon ausgelagert sind, das Sie beim wiederholten Lesen natürlich viel weniger konsultieren müssen.

Man kann nebenbei bemerkt auch ohne große Hypertexterfahrung leicht antizipieren, daß die einzelnen Textteile zwar in der Tat sehr kurz werden, daß man aber deshalb noch lange nicht schneller gelesen hat. Im Gegenteil, mit jedem markierten Begriff wird einem bewußt, wieviel Eigenaktivität im Lesen stecken kann.

Durch die Hypertextstruktur wird natürlich auch die konventionelle Eigenständigkeit von Büchern und Aufsätzen aufgehoben, weil in einem echten Netzwerk alle Elemente mit allen verknüpft sind. Alle Argumentationen, die im konventionellen Sinne eigenständige Texte wären, greifen in einer Hypertextstruktur insbesondere auf denselben Vereinbarungsteil zu, was sowohl dem Autor wie auch den Lesern viel Redundanz erspart, weil alle in mehreren Texten erforderlichen Erläuterungen ausgelagert sind.

Umgekehrt ist der Hypertexter als Autor

mit jedem weiteren Textteil an seine bereits vorhandenen Vereinbarungen gebunden, die

dadurch in immer neue Bewährungsphasen treten. Im Sinne der Exhaustion eines

Paradigmas (Kuhn 1976, 113) wird der schreibende Autor die Begriffe,

die er im Zusammenhang mit älteren Texten, sei es durch andere

Kontexte oder Perspektiven, ungünstig festgelegt hat, in jüngeren

Texten einfach meiden, weil

Korrekturen am Lexikon aufwendige Kettenreaktionen auslösen. Halbwegs

gewissenhafte Autoren zeigen dieses Verhalten natürlich auch

im konventionellen Text, was dort die unüberschaubare Vielfalt von

Fachtermini erzeugt, von welchen man kaum abschätzen kann, welche

wann synonym oder homonym verwendet werden. Die mit dem Schlagwort

”lost in hyperspace” verbreitet reklamierte Angst, die

Orientierung oder gar sich selbst im Hypertext zu verlieren

(Todesco 1995, 170), beruht im Falle von Begriffsklärungen auf der

Verdrängung der Tatsache, daß Hypertexte nur bewußt machen, wie

begriffslos auch unsere wissenschaftliche Sprache ist, respektive

wie wenig unsere Sachbücher mit unseren Begriffslexika korrespondieren.

Hypertext diszipliniert das sprachlich-grammatikalische

Paradigma. Ein quasi individueller Paradigmenwechsel findet genau

dann statt, wenn ein Hyperleserautor sein Lexikon grundlegend

umkrempeln muß, weil ihm genügend konsistente Begriffe und der

zulässige Bereich an Neuschöpfungen ausgegangen sind. Der gegenüber

Wissenschaftern pessimistische Kuhn (1976) meint,

Wissenschafter würden ihre einmal gewählten Begriffswelten nie

mehr grundlegend revidieren, neue Paradigmen würden sich nur

durchsetzen, weil die Vertreter des jeweils herrschenden Paradigmas

altershalber sterben und durch jüngere Wissenschafter(n)n

mit andern Ideen ersetzt würden. Ich bin etwas optimistischer.

Hypertexte machen bestimmte Wissenschaften obsolet, bevor ihre

Vertreter das Zeitliche segnen.

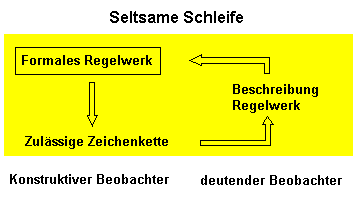

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß die oben gegebene Grammatik-Definition eine Grammatik beschreibt, die ausschließlich mit Vereinbarungen arbeitet, die Operationen über einem Alphabet beschreiben. Die so definierte Grammatik kennt keinerlei Bedeutung. Ob gegebene Sätze und mithin die in ihnen verwendeten Ausdrücke zulässig sind oder nicht, wird rein formal entschieden. Von einer Maschine werden wir nichts anderes erwarten. Im Jargon von Hofstadter's kognitivistischen(m) Nonsensbuch ”Gödel, Escher, Bach” (1985) würde diese Definition zu einer seltsamen Schleife führen, in welcher grammatikgenerierte Ausdrücke als inhaltliche Definitionen die die Definitionen generierende Grammatik erklären. Diese seltsamen Schleifen, die wir gemeinhin Paradoxien nennen, entstehen genau dann und nur dann, wenn formale Begriffe in- haltlich nicht adäquat gedeutet werden. Eine solche nicht adäquate Deutung liegt offensichtlich vor, wenn Chomskys Begriff ”Semantik” mit Bedeutung im Sinne der Peirce'schen Pragmatik assoziiert wird, wenn also die Grammatikmaschine anthropomorphisiert oder kognitivistisch in den Kopf von Menschen projiziert wird. Wenn der ideale Sprecher-Hörer von Chomsky aber - wie ich in der Rekonstruktion von Chomskys Begriff ”Sprachkenntnis” unterstelle - eine Maschine ist, kann er natürlich keinerlei pragmatisch gemeinte Bedeutung kennen.

Definition: ”Semantik” heißt das Subsystem (Teil-Automat) der Grammatik, mit welchem die durch Produktionsregeln produzierte Syntax eingeschränkt wird, indem anhand von Semen (Merkmalen, die den Begriffen in einem semantischen Lexikon zugeordnet werden) die Nachbarschaftstauglichkeit von Begriffen in einem gemeinsamen Kontext geprüft werden.

Semantische(n) Merkmale ”haben” keine Bedeutung. Wichtig ist aber, daß sie auch nicht auf Bedeutung verweisen, sondern lediglich automatentheoretische Bedingungen sind, mit welchen Sätze wie ”Farblose grüne Ideen schlafen wütend” als nicht zur Sprache gehörend selektiert werden können. Es ist für die Semantik-Maschine völlig irrelevant, ob ein semantisches Merkmal des Substantivs Frau ”weiblich” oder ”xy” heißt, automatentheoretisch wesentlich ist lediglich, daß etwa beim Artikel ”die” und beim Substantiv ”Mädchen” wiederum ein Merkmal vorhanden ist, das dieselbe Funktion erfüllt.

Wenn die Grammatik eine Maschine ist, ist klar, daß damit ”Bedeutung” im pragmatischen Sinne von Umweltwissen ausgeschlossen ist. ”Bedeutung” wird im Kontext von Maschinen metaphorisch verwendet, im Zusammenhang mit Semantik, um auszudrücken, daß die Semantik-Maschine im Prinzip die Ausdrücke selektiert, die für Menschen in dem Sinne bedeutungsvoll sind, als sie für Menschen auf Bedeutung verweisen. Daß Chomsky selbst seine technisch überaus brauchbare und sinnvolle Maschine letztlich doch als Sprechermodell (miß-)versteht, hat etwas mit golemsche(m) Machbarkeitwahn zu tun, der nach der kognitivistischen Rekonstruierbarkeit des Menschen statt nach brauchbaren Maschinen, etwa Übersetzungsautomaten, sucht.

Ein Standardeinwand gegen Definitionen ist, daß jede Definition nur weitere Begriffe einführt, die ihrerseits definiert werden müssen. Im pragmatischen Sinn ist dieses Problem nicht interessant, es findet seine Lösung darin, daß jeder Leser beim Nachschlagen von weiteren Definitionen ein Abbruchkriterium hat. Auf jeder Stufe kann der Leser die Definition teilen, weitersuchen oder abbrechen, etwa weil er keine Chance mehr sieht, einen mit seinem bereits vorhandenen Wissen zusammenhängenden Sinn zu finden. Umgekehrt kann der Schreibende natürlich auch antizipieren, welcher Leser welche Definition noch will, und welcher Leser ohnehin bereits früher ausgestiegen ist. Im sprachtheoretischen Sinne dagegen ist der Einwand gegen Definitionen sehr interessant. Die hier diskutierte(n) Struktur von Hypertexten ist nämlich eine Antwort auf die im Einwand implizierte Frage nach der Begründbarkeit von Begriffen durch Definitionen. Die Verweise in Hypertexten sind netzförmig, so daß man, wenn man den Verweisen lange genug folgt, wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt. In einem hinreichend großen Hypertext kann jeder Begriff durch bereits definierte Begriffe definiert werden.

Hypertexte im hier diskutierten Sinn reflektieren die operationelle Geschlossenheit unserer Sprache, in welcher Aussagen nicht wirken, weil sie in irgendeiner Art Wahrheit über eine objektive Welt transportieren oder auch nur weil sie auf eine aussersprachliche Objektivität verweisen, sondern weil sie ”verstanden” werden. Daß wir unsere Aussagen auch gegenseitig verstehen, zeigen wir unter anderem genau dadurch, daß wir sie paraphrasieren können, also Wörter durch andere Wörter ”erklären”. Eine spezifische Art des Verstehens besteht gerade darin, daß wir uns durch eine jeweils zweite Redeweise bewußt machen, was die Redeweise als solche zum damit ausgedrückten Verständnis beiträgt. Die im Hypertext allgegenwärtige Definition macht die Perspektive explizit und klärt so, welche Redeweisen konsistent verträglich sind.

Mit meinen Definitionen etwa läßt sich Chomskys Grammatiktheorie begrifflich konsistent halten, genau und nur dann, wenn man sie auf Computer bezieht, die syntaxkonforme Sätze generieren (sollen). Das, was konstruktiv passiert, wenn Menschen sprechen oder schreiben, läßt sich in Maschinen abbilden; das, was die Menschen damit verbinden, wenn sie sprechen, ist der konstruktiven Erklärung nicht zugänglich. Der noch junge Wittgenstein (1963, 115) traktierte, daß man darüber schweigen müsse, wovon man nicht sprechen könne. Vielleicht hat er mit ”wovon man nicht sprechen kann” das gemeint, was man nicht mit Hypertext-Definitionen darstellen kann.

Bateson, Gregory (1987): Geist und Natur. Frankfurt/M: Suhrkamp [stw 691]

Chomsky, Noam (1973): Aspekte der Syntax-Theorie. Frankfurt/M: Suhrkamp [stw 42]

Glasersfeld, Ernst von (1987): Wissen, Sprache und Wirklichkeit. Braunschweig: Vieweg

Hofstadter, Douglas R. (1985): Gödel, Escher, Bach. Stuttgart: Klett-Cotta

Keil-Slawik, Reinhard (1990): Konstruktives Design: ein

ökologischer Ansatz zur Gestaltung interaktiver Systeme. Berlin:

Forschungsbericht des Fachbereichs Informatik der TU Berlin 1990/14

Kuhn, Thomas S. (1976): Die Struktur wissenschaftlicher

Revolutionen. Frankfurt/M: Suhrkamp [stw 25]

Maturana, Humberto (1982): Erkennen: Die Organisation und

Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig: Vieweg

Todesco Rolf (1992): Technische Intelligenz oder Wie Ingenieure

über Computer sprechen. Stuttgart: frommann-holzboog

Todesco Rolf (1995): Schränkt Hypertext die Sprache ein? In:

Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 50, 165-176

Wittgenstein, Ludwig (1963): Tractatus logico-philosophicus. Frankfurt/M: Suhrkamp [SV 12]