|

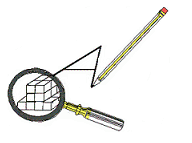

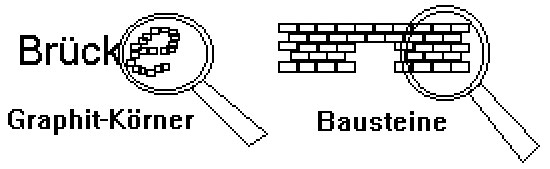

Gleichgültig was ich schreibe und gleichgültig, wie ich schreibe, wenn ich schreibe, stelle ich schreibend einen Gegenstand her, den ich als Text bezeichne. Bei jedem hergestellten Gegenstand unterscheide ich zwei Aspekte. Ich unterscheide das Artefakt und dessen Zweck. Durch diese Unterscheidung gesehen, forme ich einen materiellen Gegenstand so, dass er einen bestimmten Zweck erfüllt, den ich als Gegenstandsbedeutung bezeichne.(1) Texte bestehen beispielsweise aus geformtem Graphit, wenn ich sie mit einem Bleistift herstelle. Ich arbeite dann wie etwa ein Maurer, der mit Backsteinen eine Hausmauer baut, nur verwende ich anstelle der Backsteine Graphitteilchen. Und wie jede Mauer braucht auch jeder Text ein Fundament. Mit dem Bleistift baue ich typischerweise auf Papier. Der Text ist als Artefakt, also jenseits seiner Bedeutung, ein dreidimensionales materielles Produkt, das handwerklich hergestellt ist, wenn ich beim Schreiben einen Bleistift verwende. Gleichgültig was ich schreibe und gleichgültig, wie ich schreibe, wenn ich schreibe, stelle ich schreibend einen Gegenstand her, den ich als Text bezeichne. Bei jedem hergestellten Gegenstand unterscheide ich zwei Aspekte. Ich unterscheide das Artefakt und dessen Zweck. Durch diese Unterscheidung gesehen, forme ich einen materiellen Gegenstand so, dass er einen bestimmten Zweck erfüllt, den ich als Gegenstandsbedeutung bezeichne.(1) Texte bestehen beispielsweise aus geformtem Graphit, wenn ich sie mit einem Bleistift herstelle. Ich arbeite dann wie etwa ein Maurer, der mit Backsteinen eine Hausmauer baut, nur verwende ich anstelle der Backsteine Graphitteilchen. Und wie jede Mauer braucht auch jeder Text ein Fundament. Mit dem Bleistift baue ich typischerweise auf Papier. Der Text ist als Artefakt, also jenseits seiner Bedeutung, ein dreidimensionales materielles Produkt, das handwerklich hergestellt ist, wenn ich beim Schreiben einen Bleistift verwende.

So wie ich bei einer Mauer anstelle von Backsteinen auch zunächst flüssigen Beton verwenden kann, kann ich Text auch mit Tinte, die hinreichend rasch kristallisiert, herstellen. Schreiben bleibt Schreiben, auch wenn ich keinen Bleistift mehr verwende, sondern auf einer Schreibmaschine tippe. Als Schreiben bezeichne ich in diesem Buch das Herstellen von Text jenseits davon, was im Text zu lesen ist oder wozu er dienen soll. Ich weiss, dass das Wort schreiben im Alltag sehr oft anders verwendet wird. So wie ich bei einer Mauer anstelle von Backsteinen auch zunächst flüssigen Beton verwenden kann, kann ich Text auch mit Tinte, die hinreichend rasch kristallisiert, herstellen. Schreiben bleibt Schreiben, auch wenn ich keinen Bleistift mehr verwende, sondern auf einer Schreibmaschine tippe. Als Schreiben bezeichne ich in diesem Buch das Herstellen von Text jenseits davon, was im Text zu lesen ist oder wozu er dienen soll. Ich weiss, dass das Wort schreiben im Alltag sehr oft anders verwendet wird.

Dass ich Schreiben als Herstellen von Text beobachte, ist eine willkürliche Entscheidung, die ich als meine Theorie reflektiere, in welcher ich das Herstellen als primäre Kategorie verwende.(2) Als Herstellen bezeichne ich Tätigkeiten, durch welche ich Gegenstände herstelle, indem ich Material forme. Wenn ich schreibe, stelle ich ein Gegenstände her. Dass ich das Schreiben so beobachte, erlaubt mir, nach dem Zweck von Text zu fragen. Alltagssprachlich werden bei Vereinbarungen von Wortbedeutungen meistens funktionale Bestimmungen verwendet. Schreiben und Texte erfüllen dann die Funktion des Mitteilens von Informationen an nicht gerade anwesende Menschen. Texte gelten so als schriftliche Form von kommunikativen Handlungen. Hier geht es aber nicht um fiktive Funktionen des Schreibens, sondern darum, was ich beim Schreiben mache.(3) Dass ich Schreiben als Herstellen von Text beobachte, ist eine willkürliche Entscheidung, die ich als meine Theorie reflektiere, in welcher ich das Herstellen als primäre Kategorie verwende.(2) Als Herstellen bezeichne ich Tätigkeiten, durch welche ich Gegenstände herstelle, indem ich Material forme. Wenn ich schreibe, stelle ich ein Gegenstände her. Dass ich das Schreiben so beobachte, erlaubt mir, nach dem Zweck von Text zu fragen. Alltagssprachlich werden bei Vereinbarungen von Wortbedeutungen meistens funktionale Bestimmungen verwendet. Schreiben und Texte erfüllen dann die Funktion des Mitteilens von Informationen an nicht gerade anwesende Menschen. Texte gelten so als schriftliche Form von kommunikativen Handlungen. Hier geht es aber nicht um fiktive Funktionen des Schreibens, sondern darum, was ich beim Schreiben mache.(3)

Umgangssprachlich verwende ich den Ausdruck herstellen quasi synonym mit den Ausdrücken produzieren, arbeiten, erzeugen, hervorbringen, machen, erschaffen, fabrizieren, anfertigen, anbauen, kochen, usw. Herstellen fungiert dabei als menschliche Tätigkeit schlechthin. Hier ist dagegen eine bestimmte Tätigkeit gemeint. Das, was Mensch und Tier tun, um den natürlichen Prozess der Aneignug aufrecht zu erhalten, bezeichne ich als Arbeit oder umgangssprachlich als "Herstellen" für Ver-Brauch. Als Herstellen bezeichne ich dagegen das, was im Ausdruck Homo faber anklingt, das eigentliche Herstellen für den Ge-Brauch. In der Umgangssprache sind viele Unterscheidungen aufgehoben. Insbesondere verwende ich dort herstellen auch für Halbfabrikate, die als Waren gehandelt werden und in diesem Sinne Produkte sind, aber Halbfabrikate sind natürlich zum Verbrauch bestimmt.

Als Tätigkeit bezeichne ich schreiben, wenn ich das Schreiben als solches meine. Ich spreche dagegen von Handlungen, wenn ich einen Brief oder ein Buch schreibe. Als Tätigkeiten bezeichne ich Handlungsweisen. Als Tätigkeit bezeichne ich, was ich in Handlungen jenseits des jeweiligen Ziels mache. Ich schreibe eigentlich nie ohne Ziel, ich schreibe immer etwas. In der Volksschule habe ich schreiben quasi unabhängig davon gelernt, wozu ich es brauchen kann. Dort ging es um die Tätigkeit, aber in einem sehr spezifischen Sinn, der hier wieder erscheint. Es spielte keine Rolle, was geschrieben wurde. Dafür wurde aber auch der Umgang mit den Schreibwerkzeugen geübt, wobei auch die Grammatik keine Rolle spielte.

Die Tätigkeit hat im Unterschied zu einer Handlung weder Anfang noch Ende.

Durch bestimmte Tätigkeiten stelle ich materielle Gegenstände her, beispielsweise Brücken oder Texte. Bei diesen Tätigkeiten verwende ich normalerweise Werkzeuge. Diese herstellenden Tätigkeiten beziehe ich auf die darin angelegte Gegenstandsbedeutung, die den hergestellten Gegenständen als Intention des Herstellers als Zweck innewohnt. Verschiedene Herstellungsverfahren, die dieselbe Gegenstandsbedeutung aus verschiedenen Materialien und mit verschiedenen Werkzeugen herstellen, bezeichne ich als dieselbe Tätigkeit. Schreiben bleibt Textherstellen, gleichgültig mit welchen Werkzeugen ich das tue. Lesen und Sprechen sind Tätigkeiten, durch welche nichts hergestellt wird.

Archäologen sprechen von Artefakten, wenn sie erkennen, dass beispielsweise ein ausgegrabener Gegenstand von Menschen hergestellt ist, sie aber nicht wissen, wozu er hergestellt wurde, also wenn sie dessen Gegenstandsbedeutung nicht erkennen können. Ich bezeichne hergestellte Gegenstände als Artefakte, wenn ich von deren Bedeutung absehe, weil es mir um deren Beschaffenheit und um deren Herstellung geht.(4) Ich beobachte hier die Textherstellung also nicht unter dem Gesichtspunkt, was in den Texten gelesen oder verstanden werden kann, sondern unter dem Gesichtspunkt, wie der Text im engeren Sinne zunächst handwerklich und später in einem hochautomatisierten Produktionsprozess hergestellt wird. Gleichgültig auf welchem technologischen Niveau Text hergestellt wird, es muss dabei immer einem gewählten Material eine gewählte Form gegeben werden. Am Anfang jeder technischen Entwicklungen steht das Handwerk im Sinne einer Handarbeit.

Wenn ich ein Gegenstände herstelle, verfolge ich ein Ziel, das im Gegenstand als dessen Gegenstandsbedeutung erscheint. Ich stelle beispielsweise eine Brücke her, wenn ich mit weniger Aufwand auf die andere Seite des überbrückten Hindernisses kommen will. Als Maurer kann ich beispielsweise Steine so anordnen, dass eine Brücke entsteht. Der Zweck der Brücke besteht darin, ein Hindernis, etwa einen Fluss zu überbrücken. Sinn macht diese Brücke für mich, wenn ich über diesen Fluss gehen will. Verallgemeinert macht die Brücke für all jene Sinn, die auf die andere Seite des Flusses wollen. Und noch allgemeiner machen Brücken überhaupt Sinn, wenn jemand auf die je andere Seite will.

Der Gegenstand, das ich herstelle, muss den Zweck erfüllen. Eine Brücke muss beispielsweise stabil genug sein, dass sie nicht einstürzt, wenn sie benutzt wird. Ob die Brücke je benutzt wird oder warum jemand auf die andere Seite des Flusses will, ist für den Zweck der Brücke ohne Relevanz. Damit die Brücke ihren Zweck erfüllt, muss sie richtig konstruiert sein, sie muss unter anderem das ihr zugetraute Gewicht tragen können. Wenn ich als Handwerker eine Brücke baue, kann ich die Backsteine nicht zufällig oder nach Belieben anordnen. Plato bedauerte Handwerker, weil sie nicht bauen können, wie sie wollen, sondern die Bedingungen des Gebrauchs erfüllen müssen. Ich glaube nicht, dass er das Schreiben als Handwerk begriffen hat, aber das Herstellen von Text unterliegt auch solchen Bedingungen. Vielleicht hat der Sklavenhalter Plato ohnehin mehr diktiert als geschrieben – falls Plato nicht nur eine Erfindung jener Sklaven war, die so ihre Texte aufwerten wollten.

Wenn ich Text herstelle, stelle ich Zeichenkörper her, die ich als Artefakt auffassen kann, ohne mich dafür zu interessieren, worauf der Text als Symbol verweisen soll. Wenn ich Text herstelle, ist mein Ziel unabhängig davon, was ich schreibe, dass der Text auch noch nach längerer Zeit gelesen werden kann - mithin als Artefakt seine Form behält.

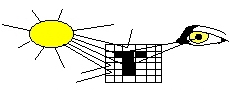

Beim Lesen kommt nicht der Text in meine Augen, sondern durch den Text strukturiertes Licht, also etwa am Graphitpixelmuster gebrochenes Licht einer Lampe.  Das ist Grund dafür, dass ich im Dunklen oder etwa weissen Text auf weissem Hintergrund nicht lesen kann. Als Artefakt fungiert Text als Menge von Schaltstellen, mit welchen ich Signale steuere, die ins Auge, respektive auf die Retina des geneigten Lesers kommen sollen. Als Leser eines Textes sehe ich aber nicht Lichtstrahlen, sondern den Text. Das ist Grund dafür, dass ich im Dunklen oder etwa weissen Text auf weissem Hintergrund nicht lesen kann. Als Artefakt fungiert Text als Menge von Schaltstellen, mit welchen ich Signale steuere, die ins Auge, respektive auf die Retina des geneigten Lesers kommen sollen. Als Leser eines Textes sehe ich aber nicht Lichtstrahlen, sondern den Text.

Natürlich sehe ich jeden hergestellten Gegenstand, weil er Licht bricht. Aber einen Hammer stelle ich nicht her, damit ich ihn sehen kann. Fensterglas stelle ich her, damit ich es nicht sehen kann, und einen Spiegel stelle ich her, dass das am Gegenstand gebrochne Licht nochmals gebrochen wird. Gegenstände, die dazu hergestellt werden, dass sie bei Bedarf gesehen werden können, sind Bilder, Zeichnungen und Zeichen. Da sie dem Gesehenwerden dienen, werden sie funktional als visuelle Medien bezeichnet. Wenn ich in einen aktiven Scheinwerfer schaue, sehe ich das Licht, nicht den Gegenstand. Ein Leuchtturm soll eigentlich auch nicht gesehen werden. Und schliesslich gibt es Text auf Bildschirmen, den ich auch im Dunklen sehen kann. Ich werde später darauf zurückkommen, hier geht es vorerst nur darum, dass Texte einen Zweck haben, der darin liegt, unterscheidbare Objekt - beispielsweise verschiedene Wörter - sichtbar zu machen.

Der gegenständliche Aspekt des Textes entzieht sich der oberflächlichen Wahrnehmung, die sich nur auf den Inhalt der Texte konzentriert aus zwei Gründen. Zum einen erfüllen die Textartefakte ihre Funktion quasi flach oder zweidimensional, weshalb ihre dritte Dimension und damit ihre Materialität in der Wahrnehmung normalerweise vernachlässigt werden. Text wird dann als etwas Immaterielles beobachtet, was mit einer geistig-ideellen Kopfarbeit verbunden wird. Text erscheint so als eine Information, die weder Materie noch Energie sein soll. Kopfarbeiter neigen überdies dazu, geistige Aspekte der Textherstellung zu betonen und die materielle Herstellung von Text als Banalität zu betrachten, die eben einer Sekretärin oder schliesslich einer Maschine überlassen werden kann. V. Flusser etwa, der sieht, dass herstellende Arbeit, also die Produktion von Artefakten darin besteht, dass Menschen „Materie“ in eine bestimmte Form bringen, unterscheidet dabei eine erste Phase, in welcher die Form entworfen, und eine zweite Phase, in welcher diese Form dann nur noch auf die Materie angewandt werde.(5) Auch K. Marx schrieb, dass sich der menschliche Baumeister von der Biene dadurch unterscheide, dass er beim Bauen die Form vorab als Plan „im Kopf“ habe.(6) Aber jenseits davon, was im Kopf der Kopfarbeiter passiert, erscheint die Form eines Artefaktes immer erst, wo Material geformt wird. Und auch die besten Kopfarbeiter schreiben Texte oder zeichnen Pläne, weil ihre Köpfe doch arg beschränkt sind.

Die entwicklungsgeschichtlich erste Funktion von Text sehe ich ein einer Art Selbstmitteilung, bei welcher ich Text herstelle, der nicht andere, sondern mich selbst an etwas erinnern soll. Text fungiert dann als externes Gedächtnis. Dass ich kein brauchbares Gedächtnis im Kopf habe, kann ich mir leicht bewusst machen, wenn ich Kopfrechnen mit schriftlichem Rechnen vergleiche, etwa anhand einer Multiplikation von zwei dreistelligen Zahlen. Vorderhand sehe ich nicht, wie der reine Geist der Kopfarbeiter je etwas bewirken sollte. Was sich beim Schreiben von Texten im Kopf oder im Bewusstsein des Schreibenden abspielt, kann mir auch die kognitivitstische Hirnphysiologie nicht erklären. Aber dass mir Texte beim Erinnern und beim Denken dienen, weiss ich im Sinne eines Erfahrungswissens, auch wenn ich mir nicht erklären kann, was dabei im Kopf passiert. Die gegenständliche Qualität eines Textes zeigt sich in seiner nachhaltigen Lesbarkeit, also darin, dass Material und Form des Textes im Unterschied zu Gedanken später noch vorhanden sind.

Herstellende Tätigkeiten unterliegen einer Entwicklung der Technik und der Produktionsweisen. Technisch verändern sich diese Tätigkeiten durch neue Werkzeuge und Materialien, und auf einer anderen Ebene durch Mechanisierungen und Automatisierungen, die auch die Werkzeuge betreffen. Die Werkzeuge entwickenl sich zu Maschinen und Automaten. Die Produktionsweise entwickelt sich vom Handwerk über die Manufaktur zur Fabrik, wobei im Übergang zur Manufaktur hauptsächlich die Handwerkstätigkeiten zerlegt wurden, und im Übergang zur Fabrik die Tätigkeiten zunehmend durch den vermehrten Einsatz von Maschinen bestimmt wurden.(7)

Gutenbergs revolutionärer Beitrag war, dass er das Textherstellen in eine Menge verschiedener Lohnarbeiten aufgeteilt hat. Bereits in den Skriptorien der Klöster hatten die Schreibenden keinen gewollten Einfluss auf den Inhalt der Texte, die sie nur durch mehr oder weniger bewusste Fehler veränderten. Gutenberg aber zerlegte das Handwerk jenseits von Inhalten.

Die Entwicklung der Maschinerie führte auch dazu, dass das Verlagswesen von Heimarbeit, das in der Zeit der Maufakturen verbreitet war, durch Fabriken ersetzt wurde. Die sogenannte Industriealisierung, die eigentlich das Einführen von Lohnarbeit bezeichnet, wurde durch die Fabriken nur sichtbarer, die innerbetriebliche Arbeitsteilung wurde in der Manufaktur eingeführt.(8)

Tätigkeiten, die als Lohnarbeit organisiert wurden, wurden durch die betriebliche Arbeitsteilung so zerlegt, dass zunächst verschiedene Teilarbeiten entstanden, die später durch die Automatisierung wieder aufgehoben wurden. Der Text in einem herkömmlich gedruckten Buch beispielsweise wird gedruckt, obwohl er wie ein von Hand geschriebener Text aus einer Art Tinte besteht, die gemeinhin Druckerschwärze genannt wird und die auch auf Papier aufgetragen wird. Im manufakturellen Buchdruck wurde das Schreiben durch eine innerbetriebliche Arbeitsteilung zerlegt. Die eigentliche Textherstellung wurde dabei Menschen übertragen, die nur mit den Händen und nur auf Geheiss arbeiten, und auf den Inhalt des Geschriebenen keinerlei Einfluss haben.(9)

Die Zerlegung der Tätigkeiten in der Manufaktur war ökonomisch motiviert, sie schuf aber auch eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Maschinen, indem sie Teiloperationen hervorbrachte, die einfacher, respektive durch einfachere Maschinen ersetzt werden konnten.

Diese industrielle Zerlegung des Schreibens in Teiltätigkeiten wie Setzen und Drucken führte zu einer sprachlich repräsentierten Vorstellung, wonach mit Schreiben eine Kopfarbeit bezeichnet wird, während die Textherstellung im engeren Sinne mit anderen Wörtern wie etwa Drucken bezeichnet wurde. Darin kann man einen Bedeutungswandel des Ausdruckes Schreiben sehen, weil in dieser Ideologie der vermeintlich Schreibende nicht mehr für die Textherstellung zuständig scheint. Gutenberg ist aber auch exemplarisch dafür, dass Kopfarbeit bei der Textherstellung keineswegs den Inhalt des Textes betreffen muss. Gutenberg hat ja seine Bibel nicht geschrieben, er hat als Kapitalist den Arbeitsprozess im Sinne einer abgetrennten Kopfarbeit organisiert. In die Textherstellung selbst war er in keiner Weise mehr involviert.

Als Handarbeit bezeichne ich eine konkrete Tätigkeit, während ich als Handwerk viel mehr eine Epoche der Produktivkraftentwicklung bezeichne, in welcher vor allem Handarbeit geleistet wurde. Das so verstandene Handwerk wurde unter arbeitsteiligen Gesichtspunkten durch die Manufaktur aufgehoben. Dabei wurden die handwerklichen Tätigkeiten zunehmend so zerlegt, dass Teilarbeiten entstanden, bei welchen die Hände immer weniger an das herzustellende Produkt angelegt wurden. Die auf diese Weise entdeckte sehr geistige Kopfarbeit wird in vielen betrieblichen Arbeitsteilungen von Ingenieuren im Konstruktionsbüro geleistet, während in der Werkstatt mit den Händen dieser Ideologie zufolge nur noch nach vorgesetztem Plan gearbeitet wird.

Beim Schreiben wird mir diese Arbeitsteilung zwischen Hand- und sogenannter Kopfarbeit – wie sie etwa zwischen einem diktierenden Chef und seiner Sekretärin gegeben ist – beim Abschreiben sicht- oder erlebbar. Wenn ich abschreibe, muss ich nicht verstehen, was ich abschreibe, und ich kann das, was ich abschreibe auch nicht mehr oder weniger gut verstehbar machen. Mein Verstand hilft mir beim Abschreiben nicht. In dieser spezifischen Hinsicht brauche ich den Kopf beim Abschreiben nicht.

Kopfarbeit trifft die Sache aber in zwei Hinsichten nur ungenau. Einerseits steure ich natürlich auch beim Abschreiben meine Hand in einer gewissen Weise im “Kopf”, soweit ich meine beim Schreiben anfallenden Hand- und Augenbewegungen quasi in meinem Kopf koordiniere. Und andrerseits arbeiten Ingenieure vielleicht noch etwas mehr „im“ oder mit dem Kopf, als ich es beim Abschreiben tue, aber ihre Arbeitsprodukte sind als Konstruktionszeichnungen oder als Beschreibungen doch wieder Artefakte, die als solche ausserhalb der Köpfe hergestellt werden müssen. Ich habe als Maschinenzeichner oft gezeichnet, was sich Ingenieure ausgedacht haben.

Abschreiben ist ein ziemlich spezieller – und wohl auch ein nicht wesentlicher – Fall des Schreibens, obwohl ich – etwa zitierend – immer noch recht oft abschreiben muss. Auch beim Formular ausfüllen muss ich lesen und schreiben können, ich kann dabei aber auch nicht schreiben, was ich will, sondern muss dem Formular folgen. Ich lasse solche speziellen Fälle vorerst ausser Acht und beobachte ein quasi noch vollständiges Handwerk, wie es im Zunftwesen gemeint war und konventionell einer einzelnen Person zugerechnet wird, weil die relativ ganzheitlichen Handarbeiten erst im Übergang zur Manufaktur zerlegt werden, während im Handwerk die Gesellen noch dem Meister zudienen.

Beim Schreiben scheint in diesem Sinne der Texthandarbeiter als Autor auch für den Inhalt des Textes zuständig, wobei oft ausser Acht gelassen wird, dass im Ausdruck “Autor” diese Zuständigkeit teilweise aufgehoben ist. Der Ausdruck Autor verweist auf ein Autorisiertsein, das zu schreiben, was geschrieben werden muss. Im exemplarischen Fall schreibt ein Autor etwa in der Bibel Gottes Worte und in einem vergleichbaren Fall schreibt ein Wissenschaftler, wie die Welt wirklich ist, also auch nicht einfach etwas, was ihm gefällt. Der Autor ist umgekehrt auch nicht verantwortlich, für das was er schreibt, er kann nichts dafür, dass die Welt ist, wie sie ist. U. Eco spielt mit der Variante, dass er auch als Schriftsteller Subjekt einer Romanhandlung ist, der er so ausgeliefert folgen muss, wie ein Wissenschaftler seiner Realität. Das metaphorische Handwerk betrifft in genau diesem Sinne, nicht was geschrieben wird, sondern wie es geschrieben wird.

Schreiben wird auch umgangssprachlich sehr oft als Handwerk bezeichnet, es gibt neben der Volksschule, die dieses Ziel auch verfolgt, ganz viele Kursangebote, das Handwerk des Schreibens zu lernen. Mit Handwerk wird in diesen Redeweisen aber nicht die Herstellung eines materiellen Gegenstandes gemeint. Es geht in dieser Art „Handwerk“ darum, verständlicher, spannender oder interessanter zu schreiben. Es geht dabei nicht darum, das handwerkliche Ab- oder Aufschreiben zu lernen oder zu verbessern, sondern um irgendeine psychologische Fähigkeit, von andern verstanden oder gerne gelesen zu werden. Der Ausdruck “Handwerk” dient dabei als Metapher für eine gute Arbeit, die einem einzelnen Menschen zugerechnet werden kann. Gutes Schreiben bezieht sich darin nicht auf einen Gegenstand, der etwa in einer Werkstatt von Hand hergestellt wird, sondern auf die psychologische Wirkung, die das Geschriebene erzeugen soll. In den Kursen, die als “Handwerk des Schreibens” angepriesen werden, wird normalerweise vorausgesetzt, dass die Teilnehmenden bereits Text herstellen können. Gemeint ist eine verkürzte Rhetorik, in welcher es um die Darstellungsform von beliebigen Inhalten geht.(10) Diese Art guten Schreibens zeigt sich beispielsweise auch im Diktieren dessen, was dann die Sekretärin, die von diesem guten Schreiben gar nichts verstehen muss, mit ihren Händen wirklich niederschreibt. Aber jenseits dieser Metapher stellt, wer diktiert, keinen Text her, er lässt – wie Gutenberg – Text herstellen.

Diktieren kann auch jemand, der nicht schreiben kann. Im sogenannten Mittelalter wurde wenig geschrieben und wer etwas zu sagen hatte, konnte im Normalfall gar nicht schreiben. Erst mit der Entstehung von Verfassungen und Verträgen, die das Mittelalter beendeten, wurde zunehmend auf schriftliche Dokumente gesetzt. Die schriftliche Dokumentation wurde insbesondere für Schuld- und Besitzvereinbarungen verwendet, die nicht viel „gutes Schreiben“ wie es etwa W. Shakespeare zugerechnet wird, erforderten. Das Herstellen von Texten wurde lange Zeit an sogenannte Schreiber delegiert. Und wer – weil er zum Volk gehörte – nichts zu sagen hatte, aber trotzdem Mitteilungen machen wollte, kaufte das Schreiben als Dienstleistung bei solchen Schreibern ein.(11) In Ländern mit noch verbreitetem Analphabetismus war zwangsläufig Sitte, sich Texte von Schreibkundigen (auf)schreiben zu lassen.

In der Volksschule, die ich besuchte, hiess das Schulfach, in welchem ich Schreiben lernte, Schreiben, und das Schulfach, in welchem ich das vermeintliche Handwerk des guten Schreibens lernte, hiess dann sinnigerweise Deutsch, womit natürlich nicht das Lernen der deutschen Sprache gemeint war, die ich ja schon kannte, sondern viel mehr die Ideologie, welche Formulierungen, also Formgebungen gut angepasstes Schreiben ausmachen. Viele Menschen, die schreiben können, lassen sich Texte von anderen Menschen schreiben, die das Handwerk des guten Schreibens beispielsweise als Ghostwriters oder Werbetexter auf dem Markt anbieten. Dieses metaphorisch gemeinte Handwerk des guten Schreibens betrifft den Inhalt, nicht das Schreiben. Darin erkenne ich eine Inversion des Falles, in welchem jemand meint, er könne gut schreiben, aber die eigentliche Textherstellung nicht selbst ausführen will und deswegen nur diktiert.

Die Entwicklung des Schreibens wiederholt sich ontogenetisch - im Sinne der haeckelschen Rekapitulation - im Schreiben heutiger Menschen. Die eigentliche Handarbeit, die ich in der Volksschule mit Griffel und Bleistift als Buchstaben zeichnen lernte, wurde durch die technische Entwicklung so aufgehoben, dass ich das Schreiben später nochmals neu lernen musste, als ich die erste Tastatur mit zehn Fingern benutzen sollte. Und ich übe jetzt noch etwas unbeholfen mit einer Software, mit welcher ich Text hochautomatisiert herstellen kann. Das vorläufige Ende dieser Entwicklung ist aktuell ChatGPT.(12) Dass ich die Verinnerlichen der Handarbeitsfähigkeiten als automatisieren bezeichne, nimmt vorweg, dass diese Fähigkeiten später durch Textautomaten aufgehoben wurden.

In der Volksschule lernte ich nicht nur schreiben, sondern explizit auch schön schreiben.(13) Jedes Handwerk kennt den Unterschied zwischen kunstvollen Gegenständen und solchen, die nur praktischen Bedürfnissen entsprechen. Die Kalligrafie kann man in diesem Sinne als Kunsthandwerk sehen.

Das schöne Schreiben ist allerdings an primitive Werkzeuge gebunden. Wenn ich mit einer Maschine schreibe, kann ich die Schönheit der Schriftzeichen nicht mehr unmittelbar beeinflussen, sie ist dann meinem handwerklichen Geschick durch die Erfindung der Druckletter entzogen.(14) Schönschreiben geht in einem spezifischen Sinn nur als Handarbeit, bei welcher die Formgebung weitgehend durch die Hand bestimmt wird, was eben typischerweise beim Gebrauch von eigentlichen Werkzeugen, wie etwa dem Bleistift, der Fall ist. Der Gebrauch von Werkzeugen verlangt körperliche Fertigkeiten, die sich dann in der relativen Schönheit der Produkte zeigen. Wenn ich Maschinen verwende, brauche ich natürlich auch Fertigkeiten, aber das Aussehen der Produkte wird stark durch die Maschine bestimmt.(15)

Beim Schreiben mit einer etwas entwickelten Maschine wird mir auch bewusst, dass es typographisch schöne Schriften gibt, dass ich also auch beim Schreiben von Hand eine schöne Schrift wählen und mich dann in dieser Schrift üben muss, wenn ich einen Text schön schreiben will.(16)

In der Volksschule lernte ich nicht nur schön zu schreiben, sondern vor allem auch richtig zu schreiben. Mit richtig schreiben ist dabei nicht vor allem das gute Handwerk der Rhetorik gemeint, sondern viel mehr, dass Texte keine Fehler enthalten dürfen. Jeder Handwerker muss seine Produkte hinreichend fehlerfrei herstellen. Teppichknüpfer, die von Hand arbeiten, machen der Legende nach bewusst unregelmässig Fehler in die Teppichmuster, damit sichtbar bleibt, dass die Teppiche Handarbeit sind. Aber natürlich muss dabei das Muster als solches erhalten bleiben. Beim Schreiben kann ich beispielsweise einzelne Buchstaben vergessen, ohne dass der Sinn des Textes davon betroffen wäre – wenn es nicht zu oft geschieht. Solche Fehler kann ich beim Schreiben natürlich nur machen, wenn mir vorgegeben ist, welche Anordnungen welcher Buchstaben erlaubt und damit richtig sind.

Beim Schreiben eines gegebenen Textes unterscheide ich das Abschreiben etwa im klösterlichen Skriptorium und das Aufschreiben etwa eines Diktates durch eine Sekretärin. Beides sind eintönige Tätigkeiten, die mich sehr an anspruchslose Fliessbandtätigkeiten erinnern.

Beim Abschreiben muss ich die Regeln der Sprache nicht kennen. Ich unterscheide dabei aber Abschreiben und Abzeichnen. Wenn ich abschreibe, erkenne ich die Buchstaben als Schriftzeichen eines Alphabetes. Aber ich kann die Buchstaben natürlich auch als Zeichnungen sehen und sie dann eben abzeichnen, ohne zu wissen, dass ich dabei Text herstelle. Ich stelle dann einfach eine Kopie des materiellen Gegenstandes her. Ich kann einen Buchstaben als Artefakt kopieren, ohne zu wissen, dass es sich um einen Buchstaben handelt. Wenn ich dagegen einen mir diktierten Text aufschreibe, muss ich natürlich die Orthographie kennen, weil durch das Diktat nur der Text gegeben ist, aber nicht die Schreibweise der einzelnen Wörter. Wenn ich nur aufschreibe, was andere diktieren, muss ich die Grammatik der Sprache, die die Satzbildung der Sprache beschreibt, nicht kennen. Man mag einwenden, dass es kaum Menschen gibt, die die Orthographie beherrschen, ohne die Sprache zu sprechen. Aber jenseits der Menschen gibt es Wörterbücher, die nur die Orthografie behandeln und viele Computerprogramme haben mit dem Übersetzen und Rechtschreiben einzelner Wörter viel weniger Probleme als mit den Wortstellungen im Satz.

Wenn ich selbst schreibe, muss ich das ganze Handwerk der Textherstellung hinreichend beherrschen. Ich muss dabei nicht nur mit einem Bleistift umgehen können, sondern auch wissen, was ich als Text bezeichne. Damit ich ein Artefakt als Text bezeichne, muss es bestimmten Produktionsregeln, die ich als Grammatik der jeweiligen Sprache bezeichne, und bestimmten semantischen Bedingungen genügen. Die Produktionsregeln von hinreichend grossen Sprachen bewirken, dass ich mit endlich vielen Zeichen unendlich viele verschiedene Texte herstellen kann. Beim Schreiben muss ich die Regeln der jeweiligen Sprache kennen. Wenn ich schreiben lerne, nachdem ich die jeweilige Sprache bereits spreche, sind mir grosse Teile der Produktionsregeln bereits bekannt. Ich weiss dann beispielsweise welche Sätze Sinn machen, wie ich die Wörter also sinnvoll anordnen kann. Dagegen beruhen viele Schriften auf orthographischen Regeln, die ich beim Sprechen nicht kennen muss. Das Schreiben hat spezifische Produktionsregeln. Sie bestimmen auch oft, wie ich über mein Sprechen nachdenke. Dass und welche Wörter ich unterscheide, scheint mir mehr eine Folge der Schrift, während ich beim Sprechen zwischen den Wörtern oft gar keine Pause mache und als Kind vielleicht Sätze oder Satzteile lernte, ohne zu merken, dass ich dabei einzelne Wörter verwendet habe.(17)

Die Tätigkeit des Schreibens stellt sehr viele sehr verschiedene Anforderungen, welchen ich auch auf der Stufe der Handarbeit weitgehend mit implizitem Wissen und Können begegnen kann. Implizit heisst, dass ich schreiben kann, ohne begrifflich zu verstehen, was ich dabei tue. Wenn ich statt einer Füllfeder ein Schreibmaschine verwenden will, muss ich zwar eine neue Handlungsweise lernen, aber ich muss mir dabei nicht bewusst machen, inwiefern das von Hand schreiben in der Maschine aufgehoben wird. Unter dem Gesichtspunkt der Anforderungen kann ich jede Art des Schreibens als neue Tätigkeit betrachten, die dann auch neue Anforderungen stellt. Ich will mich aber nicht mit Anforderungen befassen, sondern das Schreiben als Produktionsprozess beobachten, der einer technischen Entwicklung unterliegt.

Ich begreife dabei das Schreiben nicht als Erfindung, sondern als eine sich autopoietisch entwickelnde Verhaltensweise, die im Tier-Mensch-Übergangsfeld allmählich zu einer mit Werkzeugen produzierenden Tätigkeit wird. Autopoiese heisst evolutionär entstanden.(18) Wenn ich von einer Autopoiese spreche, bezeichne ich in gewisser Hinsicht einen spezifischen Moment einer dort geteilten Entwicklung. Wenn ich beispielsweise von der Entwicklung des Menschen spreche, unterscheide ich in diesem Sinne eine naturhistorische Entwicklung innerhalb des Tierreiches, die mit dem Auftreten des Menschen abgeschlossen ist, und eine sozialhistorisch Entwicklung des Menschen, die mit dem Auftreten des Menschen beginnt und in welcher sich nicht mehr der Mensch, sondern dessen Lebensverhältnisse als Kultur entwickeln. Wenn ich Menschen als werkzeugherstellende Tiere sehe, beobachte ich eine Entwicklung im Tierreich hin zur Verwendung von Objekten, welche am Schluss den Menschen als Herstellenden hervorbringt, und eine zweite Entwicklung, in welcher sich die Menschen dadurch entwickeln, dass sie ihre Werkzeuge entwickeln.(19)

In der Autopoiese des Schreibens unterscheide ich dessen quasi naturhistorische Entwicklung, die ich im Lesen von Spuren begründet sehe, und dessen sozialhistorische Entwicklung, die auf der Herstellung von Schriftzeichen beruht. Im Tier-Mensch-Übergangsfeld invertiert das Spuren lesen zum Spuren herstellen, was etwas anderes ist, als Spuren hinterlassen. Wenn ein Tier sein Revier markiert, kann ich darin zwar eine instinktive Absicht erkennen, aber nicht das Herstellen eines Zeichens, weil ich als eigentliches Zeichen einen hergestellten Gegenstand bezeichne, der im Prinzip arbiträr für ein konventionell vereinbartes Referenzobjekt steht. Das Markieren von Tieren braucht ja keine Vereinbarung darüber, was es bedeutet. Schriftzeichen schliesslich implizieren einen sprachlichen Handlungszusammenhang, in welchem sie ihre inhaltliche „Bedeutung“ entfalten. Als Artefakte aber sind sie wie alle Zeichen Gegenstände einer sich technisch entwickelnden Produktion.

Wo Menschen im Tier-Mensch-Übergangsfeld bereits bewusst Spuren legten, etwa durch Hinlegen von gefundenen Gegenständen oder durch Knicken von Ästen entlang des Weges, sehe ich Keimformen der späteren Zeichen und Schriftzeichen, auch wenn solche Spuren noch sehr noch naturwüchsig und analog waren.(20)

Die Evolution des Schreibens verstehe ich in dem Sinne exemplarisch für die sozialhistorische Seite der menschliche Entwicklung, als ich das Schreiben als Tätigkeit sehe, für welche auch immer umfassendere Werkzeuge entwickelt werden. In dieser Entwicklung wird nicht nur das handwerkliche Schreiben zerlegt, sie integriert in einer Entdifferenzierung auch Funktionen, die zunächst nicht als Teile des Schreibens aufgefasst werden, wie etwa die Verwaltung der Dokumente und insbesondere das Verfügbarmachen der Texte im Internet. Als entwickelste Stufe des Schreibens sehe ich schliesslich das Hyperlesen, bei welchem ich lesend durch das Anklicken von Hyperlinks den Text, den ich lese, in einem eigentlichen Sinne erst erzeuge – was durch die bislang höchstentwickelten Textproduktionsmittel möglich wird.

Eine vollständige Aufhebung des Schreibens erkenne ich in der Textproduktion mittels Automaten, die wie etwa ChatGPT umgangssprachlich der KI zugerechnet werden, in welcher sogenannte neuronale Netzwerke und Sprachmodelle verwendet werden. Wenn ich solche Maschinen verwende, schreibe ich nicht, sondern wähle Texte aus, die ich - wie in einer Bibliothek - finden kann. Ich werde später darauf zurückkommen.

Alles, wofür ich noch kein Schreibwerkzeug habe, bezeichne ich als die noch nicht begriffenen Aspekte des Schreibens. Einen Aspekt des Schreibens will ich hier noch besonders hervorheben, weil er auch davon ablenkt, das Handwerk zu sehen. Die typischen Handwerker stellen viele Instanzen desselben Objektes her. Ein Hufschmied etwa schmiedet immer Hufeisen, auch wenn sie jeweils sehr verschiedenen Perdehufen angepasst werden müssen. Wenn ich als Handwerker das Produkt bereits viele Male hergestellt hätte, müsste ich wohl nicht mehr allzu viel denken, um ein weiteres Exemplar herzustellen. Texte sind in dieser Hinsicht spezielle Produkte. Ich schreibe sehr selten zwei- oder mehrmals den gleichen Text. Aber in einer bestimmten Hinsicht sehen natürlich meine Texte doch sehr ähnlich aus, weil sie alle ein Reihenfolge aus einer begrenzten Menge von Schriftzeichen sind.

Ich beobachte in diesem Buch die Entwicklung des Schreibens als eine Entwicklung der Textproduktionsmittel, in welcher der Schreibprozess wie jedes gegenständliche Herstellen der Entwicklung der Werkzeuge unterliegt und immer umfassender automatisiert wird.(21) Ich unterscheide dabei drei verschiedene Mittel der Textproduktion, die sich teilweise gegenseitig bedingen: Das eigentliche Werkzeug, das Material des Textes und den Träger des Textes. Wenn ich mit einem Bleistift auf Papier schreibe, ist der Bleistift das Werkzeug, das Graphit das Material des Textes und das Papier der Textträger. Die wesentliche Entwicklung beobachte ich bei den Werkzeugen, weil mir die Werkzeuge zei-gen, was ich beim Schreiben quasi noch von Hand machen muss, wenn ich die jeweils neueren Werkzeuge noch nicht zur Verfügung habe. So macht mir beispielsweise die elektrisch angetriebene Schreibmaschine bewusst, dass ich den Bleistift wie etwa einen Hammer mit meiner Körperkraft bewegen muss, was mir beim Schreiben mit dem Bleistift nicht ohne weiteres auffällt, weil ich dafür sehr wenig Kraft brauche.

Anmerkungen

1) Ich bezeichne den Zweck in Anlehnung an K. Holzkamp als Gegenstandsbedeutung, weil Zweck oft mit Funktion und Sinn verwechselt wird. Ich werde darauf zurückkommen. (zurück)

2) Ich habe in der Einleitung bereits einige Bemerkungen zur Wahl meiner Kategorien gemacht, und darüber, wie sie diesen Text beeinflussen. Das ist natürlich vor allem Inhalt der Theorie, die ich nebenher schreibe. (zurück)

3) Hergestellte Gegenständen haben einen Zweck, sie können aber ganz verschiedene Funktionen erfüllen. Umgangssprachlich - bis weit in die Philosophie hinein - werden Wortbedeutungen erläutert, indem typische "Funktionen" angegeben werden, wobei Funktion in diesem Zusammenhang für "Wofür verwende ich es" steht. Messer wird dabei definiert als Ding zum Schneiden, Text ist dann beispielsweise eine "schriftlich fixierte, im Wortlaut festgelegte Folge von Aussagen", weil ich Text zum Aussagen machen verwende. (zurück)

4) Artefakt ist in vielen Disziplinen ein Modewort geworden, das sehr verschieden verwendet wird. Sehr oft wird Artefakt diffus für mentale Konstrukte, also für Vorstellungen oder geistige Gegenstände verwendet, ich meine aber ausschliesslich anfassbare, materielle Gegenstände, die hergestellt wurden. (zurück)

5) Nebenbei bemerkt meinte V. Flusser, dass er damit die Arbeitswertlehre von K. Marx widerlegt habe, weil dessen Proletarier, die nur mit den Händen arbeiten, durch Maschinen ersetzt würden, wodurch dann jeder Wert vollständig im Kopf produziert werde (V. Flusser, Kommunikologie weiter denken; Frankfurt a.M. 2009, S. 142ff (zurück)

6) K. Marx, Das Kapital, MEW Bd. 23, S. 183 (zurück)

7) Mit dem Frabrikwesen entwickelte sich auch die schriftliche Dokumentation durch Ingenieure und Buchhalter als eigenständige Tätigkeiten. (zurück)

8) Die Unterscheidung zwischen naturwüchsiger und innerbetrieblicher Arbeitsteilung hat H. Braverman als Babbage-Prinzip bezeichnet, weil C. Babbag in seiner Ökononie den Sinn innerbetrieblicher Arbeitsteilung beschrieben hat: Für Tätigkeiten, die weniger Qualifikationen verlangen, muss ein kleinerer Lohn bezahlt werden. Es ist also rentabel, wenn nicht jeder Arbeiter alles können muss. (Über die Ökonomie von Maschinerie und Manufaktur, 1832) (zurück)

9) Manufaktur ist ein kapitalistischer Euphemismus, der das von „Hand hergestellt“ bezeichnet und das „auf Geheiss“ versteckt. (zurück)

10) Rhetorik heisst die Techne (Kunst) des Dialoges (von Aristoteles eingeteilt in Pathos, Ethos und Logos). Die Aufgabe der Rhetorik ist, die Möglichkeiten zu erforschen und die Mittel bereitzustellen, die nötig sind, um eine Gemeinsamkeit zwischen Redner und Zuhörern herzustellen, auf deren Basis es ermöglicht wird, eine subjektive Überzeugung allgemein zu machen (Persuasion). (zurück)

11) A. Wendehorst beschreibt in seinem Aufsatz „Wer konnte im Mittelalter lesen und schreiben“ wie sich das Schreiben durchsetzte, in einer Zeit, in welcher es keine Schulen gab, die das Schreiben unterrichteten. Vorab Kleriker übernahmen die Rolle des Schreibers, die sich zunehmend im Notariatswesen institutionalisierte. Die Vorstellung, wonach viele Menschen schreiben können sollten, entwickelte sich erst später, sozusagen als eine Revolution im Schulwesen. (zurück)

12) ChatGPT ist eine Maschine. Maschinen schreiben nicht, was hätten sie davon, wenn sie es tun würden? Ich schreibe, indem ich ChatGPT verwende. (zurück)

13) Schönschreiben wird mittlerweile an den Volksschulen nicht mehr unterrichtet. Dagegen gibt es Opposition, die den handarbeitlichen Aspekt der Bildung hervorhebt. (zurück)

14) Ich komme darauf zurück, wo ich am Computer eigene Schriften entwerfen kann. Aber auch das Verwenden von verschiedenen Schriftauszeichnungen (Zeichnung) wie kursiv, fett usw sind Gestaltungen, die bereits mit dem Kugelkopf möglich waren. (zurück)

15) V. Flusser hat diesen Übergang in Bezug auf Bilder mit dem Ausdruck Technobild charakterisiert. Er verwendet den Ausdruck in Abgrenzung zu Bildern, die mit einfachen Werkzeugen - wie beispielsweise dem Pinsel - hergestellt sind. Der Fotofilm wurde durch die sogenannte Digitalkamera praktisch vollständig verdrängt. "Vor-moderne Bilder [sind] Produkte des Handwerks (Kunstwerke), nach-moderne [sind] Produkte der Technik“. Von Technotext hat er meines Wissens nicht gesprochen, weil er Text mit Inhalten verbindet und LLM noch nicht kannte. (zurück)

16) Es gibt sehr viele Menschen, die beispielsweise die Sütterlinschrift als quasi kalligrafisches Hobby pflegen. (zurück)

17) Der Papagei der Sätze reproduziert muss ja auch keine Wörter kennen. (zurück)

18) Autopoiese ist ein Kunstwort, das quasietymologisch für „(sich) selbst-erzeugt“ (auto-poiesis) steht, das ursprünglich von H. Maturana zur Charakterisierung von Leben eingeführt wurde, aber in einem weiteren Sinn als Eigenname für spezielle Theorien der Selbstorganisation verwendet wird. (zurück)

19) In naturhistorischen Zeiträumen mag sich unter evolutionstheoretischen Gesichtspunkten natürlich auch der Mensch weiterentwickeln, aber im historischen Zeitraum kann ich keinerlei Entwicklung des Menschen als biologisches Wesen erkennen. Ich wüsste nicht, inwiefern ich „entwickelter“ sein sollte als beispielsweise die „alten Griechen“, deren Philosophen auch zeigen, dass nicht ernsthaft von einer geistigen Weiterentwicklung gesprochen werden kann. Was wir früheren Generationen voraus haben, sind Maschinen wie das Internet. (zurück)

20) Als Keimform bezeichne ich, was K. Holzkamp in der Grundlegung der Psychologie als Frühform bezeichnet hat. K. Holzkamp spricht auch von Vor-Form: "Wenn hier und im folgenden von »Vorformen« die Rede ist, so muß man sich vergegenwärtigen, daß den verschiedenen Erscheinungen ihr Charakter als »Vorform« nur rekonstruktiv, bei Kenntnis der jeweiligen (vorläufigen) »Endform«, zugesprochen werden kann. K. Marx spricht von einer Keim(form): "Der Gebrauch und die Schöpfung von Arbeitsmitteln, obgleich im Keim schon gewissen Tierarten eigen, charakterisieren den spezifisch menschlichen Arbeitsprozess, und Franklin definiert daher den Menschen als "a toolmaking animal", ein Werkzeuge fabrizierendes Tier" (MEW 1867:194). (zurück)

21) Eine umfassende Darstellung zur Entwicklung der Arbeit im modernen Produktionsprozess gibt H. Braverman im gleichnamigen Buch (zurück)

2. Textproduktion

2.1 Schreibwerkzeug

Beim Schreiben kann ich Werkzeuge verwenden. Viele Tätigkeiten wie etwa Schneiden oder Schweissen kann ich ohne Werkzeuge gar nicht ausüben, weil ich diese Tätigkeiten gerade durch den Gebrauch von jeweilig spezifischen Werkzeugen von anderen Tätigkeiten unterscheide. Schreiben kann ich zur Not auch ohne Werkzeug, obwohl das deutsche Wort quasietymologisch auf scriban zurückgeht, was auf das Schreiben mit einem Griffel verweist.(1)

Wo immer ich Werkzeuge verwende, entwickelt sich die Tätigkeit mit der Entwicklung der Werkzeuge, die ich verwende. Die Entwicklung der Werkzeuge betrachte ich unter dem Gesichtspunkt einer Ausdifferenzierung, durch die bestimmte Aspekte der Tätigkeit aufgehoben werden.

Da ich beim Schreiben ein Artefakt herstelle, brauche ich zwangsläufig ein Material, das ich formen kann und etwas weniger unmittelbar eine Unterlage, durch die das Artefakt getragen wird. In der noch ganz unentwickelten Form ist die Unterscheidung zwischen Textmaterial und Textträger noch aufgehoben, weil ich beispielsweise mit meinem Finger in den Sand schreibe, also den Textträger selbst forme. Sand ist weich genug, dass ich mit meinem Finger schreiben kann.

Allerdings ist das nicht sehr nachhaltig, eine Welle am Strand oder etwas Wind lassen den Text wieder verschwinden. Wenn ich einen Meissel verwende, kann ich härteres Material wie Holz, Stein oder Fels ritzen, was mein Schreiben nachhaltiger macht. Was geschrieben wird, soll noch eine bestimmte Zeit sichtbar vorhanden sein.

Man könnte sagen, dass der Meissel beim Schreiben den Finger ersetzt, ich neige eher dazu zu sagen, dass der Finger in der Not den Meissel ersetzt, weil  beim Schreiben für mich in der Nachhaltigkeit des Geschriebenen ein Sinn des Schreibens liegt. Wie auch immer, der Meissel ist ein Werkzeug.

wenn er nicht ein zufällig aufgelesener Stein mit einer scharfen Kante ist. Der Meissel zeigt in einer rohen Form, was ich auch beim Schreiben ohne Meissel mache. Ich mache Striche, die ich später wieder sehen will. Ich kann sagen, dass ich Striche mache, die mich an etwas erinnern sollen. Dann spreche ich nicht nur darüber, was ich mache, sondern auch über eine Funktion der Striche, oder allgemeiner nicht nur darüber wie, sondern darüber, warum ich schreibe. beim Schreiben für mich in der Nachhaltigkeit des Geschriebenen ein Sinn des Schreibens liegt. Wie auch immer, der Meissel ist ein Werkzeug.

wenn er nicht ein zufällig aufgelesener Stein mit einer scharfen Kante ist. Der Meissel zeigt in einer rohen Form, was ich auch beim Schreiben ohne Meissel mache. Ich mache Striche, die ich später wieder sehen will. Ich kann sagen, dass ich Striche mache, die mich an etwas erinnern sollen. Dann spreche ich nicht nur darüber, was ich mache, sondern auch über eine Funktion der Striche, oder allgemeiner nicht nur darüber wie, sondern darüber, warum ich schreibe.

Wenn ich mit einem Meissel statt mit dem Finger schreibe, muss ich weniger drauf achten, dass mein Text erhalten bleibt. So realisiere ich, dass ich beim Schreiben auch die implizite Aufgabe erfülle, den Text aufzubewahren, und dass ich das besser oder schlechter machen kann.

In einer etwas entwickelteren Form des Schreibens variiere und kombiniere ich die Striche, so dass verschiedene Zeichenkörper entstehen. Der Meissel wird dabei zunehmend unhandlich. Ich kann aber auch beobachten, dass die Verwendung von „Farben“ die Ausdifferenzierung von verschiedenen Zeichenkörper besser zugelassen hat. Wenn ich mit „Farbe“ schreibe, was ich wiederum im engeren Sinne von Hand, also mit dem Finger machen kann, brauche ich andere Werkzeuge als den Meissel. Zuerst aber brauche ich „Farbe“. Als Farbe bezeichne ich in diesem Zusammenhang ein farbiges Material, das ich gut auf einer geeigneten Unterlage auftragen kann. Solange die „Farbe“ in einem Behälter ist, ist sie leicht als dreidimensionales Material zu erkennen. Und wenn ich dieses Material in einer dünnen Schicht auf ein Trägermaterial auftrage, verliert es sein Materialsein natürlich nicht.

Den Ausdruck „Farbe“ verwende ich für zwei ganz verschiedene Sachen. Einerseits bezeichne ich das Material und andrerseits die Farbe des Materials. Eine naturwüchsige Farbe, die sich zum Schreiben eignet, ist – rotes – Blut, eine hergestellt Farbe heisst Tinte, die auch rot sein kann. Die Variation des Farbmaterials ist nicht nur in Bezug auf die Farbe enorm. Die verschiedenen Materialien verlangen auch verschiedene Werkzeuge, die ich vorerst ganz grob als Pinsel bezeichne.

Die Farbe wird zum Material des Textes, der einen Träger braucht. Ich trenne damit den Text von seinem Träger und unterscheide deshalb, ob ich vom einen oder dem andern spreche. Schreiben mit Farbe verlangt nicht unbedingt ein Werkzeug, aber es verlangt – tautologischerweise – ein Farbmaterial, das ich forme, während ich den Textträger dabei nicht willentlich verforme.

Ziemlich alte Dokumente sind Höhlen- oder Felsmalereien, bei welchen durch farbige Oxide gefärbte Tonerden verwendet wurden, die sozusagen als natürlich Farben gegeben waren. Als nachhaltige Träger solcher Artefakte erweisen sich beispielsweise die Wände der berühmten Höhle von Lascaux, die relativ trocken sind, da sie von einem Mergelhorizont gegen Wasserinfiltration abgedichtet sind, wodurch auch kein nennenswerter Kalzitüberzug entstehen kann. Dass diese „Texte“ nach mehr als tausend Jahren noch lesbar sind, ist nicht nur vom Material des Textes, sondern auch von der Beschaffenheit des Textträgers abhängig. Die Höhlenwände sind nicht hergestellt sondern naturwüchsige Textträger, die nur gewählt, nicht gemacht wurden. Die Beobachtung des Textträgers entwickelt sich, wo dieser als Kultur hergestellt wird, zunächst als Pergament oder Papier.

Wenn ich den Text an der Höhlenwand von Lascaux lesen will, muss ich diese Höhle besuchen. Wenn ich aber nur den Text, der dort geschrieben wurde, lesen will, kann ich auch eine Abschrift lesen. Auf diese Differenz komme ich später im Zusammenhang mit Buchdruck und Computer sehr ausführlich zurück. Zunächst will ich zwei Raumprobleme behandeln.

Das eine Raumproblem entsteht dadurch, dass der Text und der Textträger in vielen Fällen so verbunden sind, dass sie nicht getrennt werden können. In diesem Sinne ist der Textträger dann Teil einer chemischen Verbindung und damit natürlich auch verformt. In diesen Fällen kann ich den Text nur transportieren, wenn oder indem ich den Textträger transportiere. Das macht bestimmte Textträger, etwa Höhlenwände sehr unpraktisch, weil der Leser zum Text muss anstelle davon, dass der Text zum Leser kommt.

Ein zweites räumliches Problem, das ich nur erwähnen und auch später behandeln werde, besteht darin, dass ich beim Schreiben ein Textfeld erzeuge oder impliziere, in welchem ich den Text anordne. „Unterschrift“ deute ich in diesem Sinne als „Schrift“, die unten, „unter“ anderer Schrift platziert wird. Wenn ich nur Striche an die Höhlenwand mache, muss ich sie später wieder finden, wozu ich mir deren Lage auf der Wand merken muss. Wenn ich komplizierte Zeichen verwende, spielt eine Rolle, wo bestimmte Striche in Relation zu anderen Strichen stehen. Zeichen erscheinen so als Konstellationen von Zeichen.

Wenn ich Text transportieren will, muss ich in vom Träger lösen oder den Textträger transportierbar machen. Der Stein von Rosette ist ein Beispiel für gemeisselten und doch transportierbaren Text, der überdies noch andere Textkriterien sichtbar macht. Eine Form des Textträgers, die grosse Verbreitung gefunden hat, ist in der entwickelten Form Papier, das zunächst als Tierhaut, Pergament oder als Papyrus naturnähere, aber auch schon mehr oder weniger bearbeitete Formen hatte. Papier ist ein Textträger, dessen Herstellung industriell entwickelt wurde, nachdem es zunächst ein Handwerksprodukt war.

Während die Schreibwerkzeuge eine grosse Entwicklung durchlaufen haben, hat sich beim Textträger lange Zeit nur dessen Produktion entwickelt. Papier ist als Textträger erst auf der Stufe der Computertechnik, etwa in der Idee des papierlosen Büros, aber dann vor allem durch das Internet problematisiert worden. Aber die Papierherstellung hat eine enorme Entwicklung durchlaufen. Ich selbst habe mich beruflich eine Zeitlang mit der Konstruktion von Pulpern beschäftigt.[1]

Papier als Textträger hat auch das Textmaterial weitgehend bestimmt, es ist Tinte, die in verschiedenen Viskositäten verwendet wird, was im Wesentlichen durch die jeweiligen Schreibwerkzeuge bestimmt wird. Tinte durchläuft natürlich auch eine Entwicklung, die aber von Auge kaum erkennbar ist, weil sie nur die chemische Zusammensetzung betrifft. Auf einem Brief, den ich mit meinem PC-Drucker ausgedruckt habe, ist kaum zu sehen, ob ich einen Laser- oder einen Inkjet-Drucker benutze. Der Text erscheint als Tinte, auch wenn ganz verschiedene Verfahren und Materialien verwendet werden.

Papier – auch in den noch nicht entwickelten Formen – erlaubt nicht nur den Transport von Text, sondern – mit entsprechenden Werkzeugen – auch eine Vereinfachung des Schreibens. Für Tinte als Textmaterial eignen sich Pinsel. Anfänglich scheinen auch Vogelfedern als Pinsel verwendet worden zu sein. Dann merkte wohl ein praktischer Schreiber, dass der Federkiel besser geeignet ist oder anstelle von Schilfrohr eingesetzt werden kann. Der Federkiel wurde dann durch eine hergestellte „Feder“ aus Metall ersetzt, die sinnigerweise auch Feder genannt wurde.

Tinte in flüssiger Form hat ein paar Nachteile, sie tropft und schmiert. Und sie muss in einem Behälter aufbewahrt werden. In festerer Form gibt es Kreide und Bleistift. Beides ist nicht so nachhaltig wie Tinte, weil sich das Material mit dem Papier weniger stark verbindet. Bleistiftgeschriebener Text kann dafür gut radiert werden. Es gibt eine Reihe von Eigenschaften, die auf dieser Stufe noch als Vor- oder Nachteile der verschiedenen Werkzeuge gesehen werden können, weshalb es auch verschiedene dieser Werkzeuge nebeneinander gibt. Die Entwicklung hat auch Füllfederhalter, Kugelschreiber und Filzstifte hervorgebracht.

Eine Art Mischung zwischen Einritzen und Auftragen, die für die weitere Entwicklung wichtig ist, ist das Siegel, bei welchem die „Tinte“ in Form von Wachs ohne Struktur auf das Papier aufgetragen wird, um danach in eine Form gebracht zu werden, durch Prägung, was in gewisser Weise dem Einritzen eines Musters entspricht. In dieser Kombination der beiden Verfahren erkenne ich einen Übergang zu einer entwickelteren  Art des Schreibens. Es wird dabei nicht das Trägermaterial bearbeitet, aber das Textmaterial wird so bearbeitet, wie das mit einem Meissel passiert. Art des Schreibens. Es wird dabei nicht das Trägermaterial bearbeitet, aber das Textmaterial wird so bearbeitet, wie das mit einem Meissel passiert.

Ich habe bisher stark auf das Material von Text und Textträger fokussiert. Ich will - in einem kleinen Exkurs - deshalb genauer erläutern, was ich als Material bezeichne. Das scheint mir umso notwendiger als der Ausdruck jenseits des Themas Schreibens sehr verschieden verwendet wird und die damit bezeichnete Sache bei Text kaum je beachtet wird.

Material und Form im Kontext des Herstellens

Ich verwende den Ausdruck Material komplementär zu Form. Die herstellende Tätigkeit begreife ich als Formen. Egal, was ich herstelle, das dabei entstehende Artefakt hat eine durch das Herstellen bewirkte Form. Formen kann ich nicht überhaupt, ich forme immer etwas. Und das, was ich forme, bezeichne ich als Material. Was ich als Material bezeichne ist also gewissermassen die Kehrseite des Formens.

Der Ausdruck Material begegnet mir – oft missverständlich – im Ausdruck Materialismus. Als Materialismus bezeichne ich eine Weltanschauung, in welcher Material eine orientierende Rolle spielt. Ich unterscheide sehr verschiedene Formen des Materialismus, die dann auch den Ausdruck Material sehr verschieden verwenden.

Der mir geläufigste Materialismus bezeichnet – metaphorisch – die Orientierung am Geld. Materialisten tun alles für Geld, ohne dabei Geld als Material zu sehen. Dann gibt es einen Materialismus, der die Materie ins Zentrum stellt. Diese Sichtweise beherrscht einen grossen Teil der Naturwissenschaften. Materie ist aber ein ganz anderes Wort als Material. Ich weiss nicht, was Materie ist, ausser dass sie aus Atomen besteht, wobei ich keine Ahnung von Atomen habe. F. Heider – der kein Materialist sein wollte – hat das Geformte als Ding bezeichnet und anstelle von Material den Ausdruck Medium verwendet. Das ist von vielen Sozialwissenschaftlern, die auch keine Materialisten sein wollen, übernommen worden. Differenztheoretisch kann „Material“ durch die Differenz zwischen Material und Medium gesehen werden, wobei Medium für die nicht aktualisierte Form steht, also keine Eigenschaft hat, während die Materialbezeichnung Eigenschaften benennt und auch eine konkrete Form impliziert.

Als Form bezeichne ich in einem operativen Sinn, genau das, was ich zeichnen kann. Jede Zeichnung repräsentiert die Form. Jede Zeichnung ist aber auch ein Artefakt. Sie hat also selbst eine Form und besteht aus Material.

Da ich Material beim Herstellen von Artefakten forme, muss es formbar und im festen Aggregatzustand anfassbar sein. Das Wort Material wird in der Philosophie oft synonym zu Stoff, Substanz oder Materie verwendet. Es wurde schon in der antiken Philosophie oft als Träger von substanzlosen Eigenschaften bestimmt. Materialien wie etwa Bronze und Silber, oder allgemeiner wie Metalle sind in diesem Sinne Verdinglichungen (Hypostasierung) von Eigenschaften, die ich – quasi-ontologisch formuliert – am Material wahrnehme. „Metall“ bedeutet in diesem Sinne „glänzend, stromleitend, schwer, …“ und „Silber“ bedeutet „Metall, helle Farbe, nicht oxidierend, …“.[2]

Im festen Aggregatzustand hat Material immer eine Form. Das Referenzobjekt des Ausdruckes Bronze etwa kann als Barren, Klumpen, Ohrring oder Statue existieren. Ich kann beispielsweise Eisen flüssig machen, dann nimmt es die Form der Gussform an, aber eben nur insofern, als es beim Abkühlen diese Form behalten würde. Solange es flüssig ist, hat es keine Form.

Wenn ich beispielsweise beim Schreiben Tinte verwende, ist sie flüssig. Ich giesse sie aber nicht in eine Form, sondern benutze deren Eigenschaft, dass sie rasch trocknet und damit fest wird, wenn ich sie in kleinen Mengen auf Papier auftrage. Ein i-Punkt aus Tinte ist, gerade nachdem ich ihn geschrieben habe, ein noch flüssiger Tropfen auf einer Unterlage, der als abgegrenzte Menge bereits wie ein fester Körper, wie eine abgeflachte Halbkugel erscheint. Beim Herstellen von Artefakten verwende ich oft die Formbarkeit von Materialien in flüssiger oder weicher Form. Gusseisen- und Töpfereiartikel sind typische Beispiele.

Wenn ich vom Material spreche, abstrahiere ich generell von dessen Form. Ich spreche auch von Material, wenn ich den vorübergehenden Zustand während des Formens ausser Acht lasse.

Viele Materialien haben eine Verarbeitung hinter sich, sie wurden hergestellt. Das ist für ihr Materialsein aber unerheblich. Ich unterscheide einige Fälle. Metalle finde ich gemeinhin als Erze, die ich durch schmelzen trennen muss. Das getrennte oder reine Metall hat dann normalerweise eine Gussform, typischerweise als Barren. Tonerde kann ich direkt abbauen. Weil sie weich ist, kann ich sie formen und danach durch brennen, hart machen. Tinte beispielsweise ist ein hergestelltes Gemisch aus einer Flüssigkeit und Farbstoff, das selbst noch flüssig ist. In all diesen Fällen spreche ich von einem Material unter dem Gesichtspunkt, dass ich es zum Herstellen von Artefakten verwende. Wenn ich vom Herstellen abstrahiere, erscheinen mir Materialien als naturwüchsige Stoffe, die ich physikalisch oder chemisch beobachten kann, was hier aber nicht weiter interessiert.

Material, das aus einer Verarbeitung folgt, bezeichne ich als Werkstoff. Werkstoffe haben eine (Proto)-Form, die noch keinem bestimmten Gebrauch entspricht, weshalb ich auch von Halbfabrikaten spreche. Die Herstellung von Gebrauchsgegenständen ist oft in getrennte Operationen zerlegt. Das Abbauen von Erz, das Gewinnen von Metall und das Herstellen von Nadeln oder Schrauben sind zerlegte Operationen einer Herstellung von verschraubten Artefakten. Diese Protoformen, die als Werkstoffe oder Halbfabrikate verwendet werden, sind nicht „konstruiert“, sondern sozusagen materielle Urformen.

Von einem Medium spreche ich in diesem Sinn, wenn ich das Material nicht nur nicht von seiner Form unterscheide, sondern auch von dessen Materialeigenschaften abstrahiere. Wenn ich die Formseite der Unterscheidung markiere, repräsentiert die Form das Bestimmte, während das Medium das unspezifische Potential zur Formgebung darstellt. Die Form bestimmt Eigenschaften, die dem Material nicht zukommen. Wenn ich ein Messer forme, forme ich die Eigenschaft „schneidend“.

Wenn ich meinen Körper durch Diät, Bodybuilding oder Verstümmelung forme, ist der Körper Medium in verschiedenen Formen, aber dabei wird kein Material gewählt. Wenn dagegen der berühmte Genfer Arzt

Frankenstein eine Kreatur herstellt, muss er sich überlegen, ob er das aus Lehm (Golem), Holz (à la Pinocchio), Puppenmaterial (im Sandmann) oder aus Teilen, die er Friedhof ausgräbt, verwenden soll. Er braucht also Material. Und wenn ich eine Prothese für ein Bein oder ein Herz herstelle, muss ich wählen unter Stahl, Plastik usw. also unter Materialien. Als Artefakte bezeichne ich Gegenstände, die auf einer Materialwahl beruhen – und ausserdem noch auffindbar sind, was bei Frankensteins Monster und dessen Variationen ja nicht der Fall zu sein scheint.

Ich bezeichne meinen Materialismus in Anlehnung an K. Marx als „historischen Materialismus“, in welchem ich als Subjekt und meine Tätigkeit im Zentrum steht. Mit historisch bezeichne ich dabei einerseits eine Abgrenzung zu einem naturwissenschaftlichen Materieverständnis und andrerseits, dass jede artefaktische Formgebung Teil eines Prozesses ist, der sich als Produktion historisch entwickelt. Den Produktionsprozess beschreibe ich einerseits als Entwicklung der Produktionsmittel und andrerseits als Differenzierung in Bezug auf mich als tätiges Subjekt. Schreiben als Textherstellung ist ein exemplarisches Thema dafür.

Naturhistorische und sozialhistorische Entwicklung

Wenn ich Schreiben als Handwerk bezeichne, bezeichne ich in gewisser Hinsicht einen spezifischen Moment einer logisch dort geteilten Entwicklung. Zunächst geht es um die Autopoiese der Schrift, das heisst darum, dass Schreiben überhaupt als Tätigkeit entstanden ist. Danach geht es darum, wie sich diese Tätigkeit ausdifferenziert. Wenn ich beispielsweise von der Entwicklung des Menschen spreche, unterscheide ich in diesem Sinne eine naturhistorische Entwicklung innerhalb des Tierreiches, die mit dem Auftreten des Menschen abgeschlossen ist, und eine sozialhistorisch Entwicklung des Menschen, die mit dem Auftreten des Menschen beginnt und in welcher sich nicht mehr der Mensch, sondern dessen Lebensverhältnisse als Kultur entwickeln. Menschen kann ich beispielsweise – wenn mir das gefällt – als toolmaking animals sehen. Dann beobachte ich im Tierreich eine Entwicklung hin zur Verwendung von Objekten, welche am Schluss den Menschen als Herstellenden hervorbringt, und eine zweite Entwicklung, in welcher sich die Menschen dadurch entwickeln, dass sie ihre Werkzeuge entwickeln.

Wenn ich mich in diesem Sinne als schreibendes Tier begreife, unterscheide ich eine quasi naturhistorische Entwicklung, welche mit der Verwendung von Symbolen abgeschlossen ist, und sozialhistorische Entwicklung, in welcher Symbole sich als Gegenstand der sozietalen Produktion entwickeln.[3]

Als Handwerk bezeichne ich eine Produktionsform ohne bewusste betriebliche Arbeitsteilung, in welcher der jeweilige Handwerker als Meister seines Faches den gesamten Arbeitsprozess beherrscht. Al Huang beispielsweise betont die Wichtigkeit, das er als Kalligraf die vier Produktionsmittel Schreibpinsel, Stangentusche, Reibstein und Papier, die auch Schätze des Gelehrtenzimmers genannt werden, selbst herstellen sollte. Beim praktischen Üben sollte wenigstens die Tinte immer selbst angemacht werden.

Das Handwerk selbst begreife ich als eine Ausdifferenzierung der ursprünglichen Aneignung, in welcher hergestellte Hilfsmittel oder Werkzeuge verwendet wurden, womit deren naturgeschichtliche Phase abgeschlossen war. Eigentliches Handwerk entsteht mit der natürlichen Arbeitsteilung, die gewerbliche Berufe wie Müller, Bäcker oder Schmied hervorbringt. Das ursprüngliche Handwerk des Schreibens besteht in diesem Sinne darin, einen Meissel herzustellen, eine geeignete Felswand oder einen geeigneten Stein zu finden und die Zeichen einzuritzen. Oder wenn mit Farbe auf Papyrus geschrieben wurde, musste Farbe, Pinsel und Papyrus hergestellt und dann verwendet werden.

Nachdem Farbe, Pinsel und Papyrus je ein eigenes Gewerbe geschaffen haben, musste der Schreibhandwerker diese Mittel erwerben, wozu er sie beurteilen können musste.  Seine Tätigkeit im engeren Sinne war dann das Herstellen der Zeichenkörper. Wenn ich als Schmied einen Pflug herstelle, muss ich das Metall entsprechend bearbeiten können. Ich muss aber natürlich auch wissen, wozu der Pflug gebraucht wird und welche Form er deshalb haben muss. Wenn ich einen Text herstelle, muss ich beispielsweise die Tinte entsprechend verarbeiten können, ich muss aber natürlich auch wissen, was der Text bewirken soll und welche Form er deshalb muss. Ich bezeichne mich dann als Handwerker, wenn ich alle Aspekte dieser Tätigkeit erfüllen kann. Eine erste Form der betrieblichen Arbeitsteilung, die das Handwerk zerlegt, habe ich schon angesprochen. Der Klosterbruder, der im Skriptorium abschreibt, während ein anderer seine Texte rubriziert. Im späteren Gerichtsschreiber sehe ich ein Art Inversion zu dieser Zerlegung eines Handwerkes in einem neuen Kontext. Seine Tätigkeit im engeren Sinne war dann das Herstellen der Zeichenkörper. Wenn ich als Schmied einen Pflug herstelle, muss ich das Metall entsprechend bearbeiten können. Ich muss aber natürlich auch wissen, wozu der Pflug gebraucht wird und welche Form er deshalb haben muss. Wenn ich einen Text herstelle, muss ich beispielsweise die Tinte entsprechend verarbeiten können, ich muss aber natürlich auch wissen, was der Text bewirken soll und welche Form er deshalb muss. Ich bezeichne mich dann als Handwerker, wenn ich alle Aspekte dieser Tätigkeit erfüllen kann. Eine erste Form der betrieblichen Arbeitsteilung, die das Handwerk zerlegt, habe ich schon angesprochen. Der Klosterbruder, der im Skriptorium abschreibt, während ein anderer seine Texte rubriziert. Im späteren Gerichtsschreiber sehe ich ein Art Inversion zu dieser Zerlegung eines Handwerkes in einem neuen Kontext.

Als eigentlicher Schreibhandwerker fungiere ich typischerweise noch, wenn ich von Hand einen Liebesbrief schreibe und dabei sowohl die Adressatin und den Zeitpunkt, aber auch die Farbe des Briefpapiers und sowie die Worte, die ich schreibe, nach bestem Wissen wähle und quasi berufsmässig – was heute professionell heisst – gestalte. Von Hand heisst dabei – nicht ganz selbstverständlich – dass ich beispielsweise einen Füllfederhalter verwende, den ich mit meiner Hand über das Papier führe und eben nicht mit dem Finger Tinte auftrage. Ich bin dann sozusagen Herr über meine Textproduktion, auch wenn ich Papier und Füllfederhalter mit Tinte erworben habe. Um dieses Handwerk auf einem bestimmten Niveau ausführen zu können, musste ich eine entsprechende Lehrzeit durchlaufen und auch danach, quasi als Gesell noch einiges hinzulernen.

Als Handwerker bezeichne ich jemanden, der seinen Körper so im Griff hat, dass er bezüglich der Herstellung seiner Produkte machen kann, was er plant. Das umschliesst, dass ich als Handwerker meine Produkte plane, also auch weiss, wozu ich sie herstelle. Im Falle des Liebesbriefes weiss ich natürlich wenig darüber, wie er von der Adressatin gelesen und interpretiert wird, aber ich habe schreibenderweise den Sinn des Briefes als Plan vor Augen. Und ich stelle meinen Text mit meinem Werkzeug her.

Man mag mir sagen, dass ich nur Wörter aus der Sprache verwenden kann und dass ich in diesem Sinne nicht frei sei. Darin erkenne ich – was Plato schon für jedes Handwerke erkannt hatte – dass ich mich meiner Absicht unterwerfe. Text ist wie jedes Artefakt Gebrauchsbedingungen unterworfen. Philosophen können dann erkennen, das ich eine „Sprache“ verwende, die sie als etwas Soziales bezeichnen. Wenn ich als Handwerker schreibe, ist aber vollständig gleichgültig, was sich Philosophen als Sprache ausdenken und wie "gesellschaftlich" diese Sprache sein soll. Ich stelle ein Produkt her, das seinen Zweck erfüllen kann, wenn sein Sinn gefragt wird. Wenn ich ein Brücke baue, können die Philosophen mir ihre naturwissenschaftliche Materie zugrunde legen, aber die Brücke baue ich zweckmässig aus Material, gleichgültig, was Physiker dazu sagen. Die Philosophen fragen nach den Bedingungen der Möglichkeit. Sie fragen sich beispielsweise, weshalb ich einen Brief schreiben kann und welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen. Das sind recht eigenartige Fragen, nachdem ich das Briefschreiben bereits praktiziere. Wozu sollte ich über die Bedingungen der Möglichkeit nachdenken?

Das ursprüngliche Handwerk stellt ganze Gegenstände her. Die Aufhebung des Handwerkes, die ich hier beobachten will, bezeichne ich als betriebliche Arbeitsteilung. Diese Arbeitsteilung - die keine Arbeitsteilung im eigentlichen Sinn ist - hat historisch zwei komplementäre Gründe: die Entwicklung der Werkzeuge und die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse.

Eigentliches Handwerk wurde beim Meister gelernt, während ich das Schreiben teilweise in der Schule lernen musste, und dort nur selten Meister erkannt habe. Ein Meister nimmt einen Lehrling, wenn der Lehrling in den Augen des Meisters passt. Als Schullehrer im institutionalisierten Sinn bin ich ein Lohnarbeiter, der Schüler zugewiesen bekommt, von welchen ich annehmen muss, dass ein grosser Teil nicht passen, sondern durch Zwang, der Erziehung genannt wird, angepasst werden. Diese Anpassung, die ich als Schüler und als Lehrer mit Unbehagen erlebte, besteht darin, das Handwerk aus dem Bewusstsein zu verdrängen und stattdessen philosophisch-wissenschaftliche Ideologien einzuüben, die den Menschverstand kränken. Dass die Erfindung der Schule mit dem Ende des Handwerkes zusammenfällt, scheint mir kein Zufall zu sein.

Gemeinhin finde ich unterstellt, dass der sogenannte Buchdruck das Handwerk des Schreibens aufgehoben habe. In dieser Vorstellung hat J. Gutenberg den „Buchdruck“ erfunden. Und noch gemeiner finde ich die Idee, dass J. Gutenberg damit die Wissensgesellschaft ermöglicht habe. J. Gutenberg müsste etwas differenzierter beobachtet, eher dafür berühmt sein, dass er in seiner Manufaktur mehrere technische Entwicklungen vereint und so Bücher als eigentliche Waren industriell produziert hat. So weit ich sehe, ist J. Gutenberg eine sagenhafte Figur, ihm eine Wissensgesellschaft zuzuschreiben scheint mir ähnlich sinnvoll, wie B. Gates für die Digitalisierung der Welt verantwortlich zu machen, weil er dem PC zum Durchbruch verholfen habe. J. Gutenberg und sein Buchdruck sehe ich als figürliche Metapher dafür, wie das spezifische Handwerk der Textproduktion aus dem Bewusstsein verdrängt wurde.[4]

Meine erste bewusste Handwerkserfahrung beim Schreiben machte ich – nachdem ich bereits gut schreiben konnte – in einer Legasthenietherapie, wo ich Buchstaben aus farbigem Plastilin herstellen musste. Ich sollte mir auf diese Weise die Gegenständlichkeit der Buchstaben bewusst machen und insbesondere, dass Gegenstände im Raum gedreht werden können, so dass beispielweise aus einem p ein d oder ein b wird. Dabei habe ich in einem wörtlichen Sinn mit den Händen begriffen, was Text ist. Ich habe auch erkannt, dass es nicht ganz einfach ist, die Buchstaben handwerklich schön herzustellen.

Wenn ich Plastilin zur Buchstabenherstellung verwende, verwende ich – was nicht im Sinne der Therapie gewesen wäre – sinnigerweise Ausstechformen, wie ich sie für Weihnachtsgebäck verwende. In Ausstechformen ist die Form wie in Schablonen vorgegeben. Die Ausstechform ist ein eigentliches Werkzeug, während die Schablone ihren Werkzeugsinn komplementär erfüllt, etwa mit einem Tuschzeichenwerkzeug zusammen, wie ich es als Maschinenzeichner benutzte. Ausstechformen habe ich in Bezug auf Schreiben bislang gar nicht kennengelernt, aber ich habe als Kind in der sogenannten Buchstabensuppe Teigwaren mit Buchstabenform gegessen, nachdem ich jeweils ein bisschen damit gespielt haben.

Nachdem ich Buchstaben aus Plastilin hergestellt habe, habe ich verstanden, was ich mit einem Bleistift oder mit einem Füllfederhalter wirklich mache. Ich stelle Gegenstände her, indem ich Material zu Buchstaben forme. Im Bleistift sehe ich eine raffinierte Technik, in welcher das Werkzeug das Material, das ich verarbeite gespeichert hat und in der gewünschten Menge freigibt. Das ist auch bei vielen entwickelteren Schreibwerkzeuge der Fall.

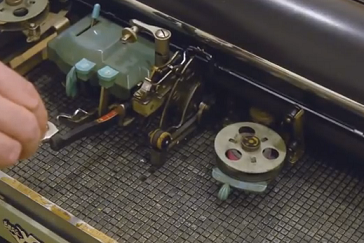

Eine Art Inversion zur Ausstechform sehe ich in der Verwendung eines Siegelringes, mit welchem auch eine Form in einem Textmaterial reproduziert wird. Das Siegel wird als Stempel nochmals invertiert, weil der Stempel, der wie ein Siegel aussieht, anders verwendet wird. Mit dem Stempel, der die Drucktype vorwegnimmt, forme ich nicht zuvor aufgetragenes Material, sondern übertrage das Material in der bereits richtigen Form. Anders als beim Bleistift ist das Textmaterial nicht im Stempel enthalten, sondern muss durch ein Kissen aufgenommen werden.

Wenn ich beim Drucken eine Drucktype verwende, trage ich das Textmaterial auf den Drucktypkörper auf, wodurch der jeweilige Buchstabe auf  dem Typ gebildet wird. Danach drucke ich den Buchstaben mittels der Drucktype auf das Papier. Ich muss dabei drücken, damit der Buchstabe sich mit dem Papier verbindet und sich von der Drucktype löst. Die Druckfarbe muss dazu zunächst auf der Drucktype hinreichend konsistent sein, um einen Buchstaben zu bilden und sie darf an der Drucktype nur so fest haften, dass sie auf das Papier übertragen werden kann. dem Typ gebildet wird. Danach drucke ich den Buchstaben mittels der Drucktype auf das Papier. Ich muss dabei drücken, damit der Buchstabe sich mit dem Papier verbindet und sich von der Drucktype löst. Die Druckfarbe muss dazu zunächst auf der Drucktype hinreichend konsistent sein, um einen Buchstaben zu bilden und sie darf an der Drucktype nur so fest haften, dass sie auf das Papier übertragen werden kann.

Als Drucktype (oder Letter) bezeichne ich dabei ein Werkzeug, das das erhabene, spiegelverkehrte Bild eines Schriftzeichens trägt. Ich unterscheide zwei Verwendungsarten. Die eine, die ich als konventionelles Drucken bezeichne, habe ich gerade erläutert. Die andere Verwendung mache ich in der Schreibmaschine, wo die Farbe auf einem Farbband gespeichert ist und mittels der Drucktype auf den Textträger geschlagen wird. Beim Drucken wird der fertige Buchstabe auf Papier gedrückt, während bei der Schreibmaschine der Buchstabe erst auf dem Papier – in einer dem Stanzen analogen Art – hergestellt wird.

Schliesslich gibt es noch eine handwerkliche Form, um Buchstaben herzustellen. Ich kann Buchstaben giessen. Dazu brauche ich Giessformen der Buchstaben, die ich mit einem flüssigen Material fülle, das dann fest wird. Mir fällt gerade keine Fall ein, indem so geschrieben wird, aber die Drucktypen wurden ursprünglich so hergestellt. Das entspricht einer Erfindung, die J. Gutenberg zugeschrieben wird. Schliesslich gibt es noch eine handwerkliche Form, um Buchstaben herzustellen. Ich kann Buchstaben giessen. Dazu brauche ich Giessformen der Buchstaben, die ich mit einem flüssigen Material fülle, das dann fest wird. Mir fällt gerade keine Fall ein, indem so geschrieben wird, aber die Drucktypen wurden ursprünglich so hergestellt. Das entspricht einer Erfindung, die J. Gutenberg zugeschrieben wird.

Es gibt aber natürlich Text aus Buchstaben, die ganz offensichtlich hergestellte Körper sind, beispielsweise als Firmenlogos auf Hausdächern, die dann die Buchstaben tragen. In solchen Fällen spreche ich bei der Herstellung nicht von Schreiben, weil andere Tätigkeiten in den Vordergrund rücken. Aber natürlich wird auch dabei Text hergestellt.

Als historische Geschichte hat die Geschichte, die ich hier erzähle, eine dunkle Vorzeit, in welcher das Schreiben entstanden ist oder erfunden wurde. Als evolutionäre Geschichte dagegen erzähle ich die Geschichte anhand von Ereignissen, die sich logisch oder genetisch folgen, wobei weder Datierungen noch Ursachen, sondern nur Ausdifferenzierungen von Interesse sind. Ich beobachte hier, wie das Handwerk des Schreibens zerlegt und in Maschinen aufgehoben wurde. Am Anfang dieser Entwicklung steht das Handwerk mit einfachen Werkzeugen.

Die Auflösung des Handwerkes betrifft nicht nur das Schreiben, sondern alle Bereiche der Technik. Die konventionelle Geschichtsschreibung tabuisiert diesen Prozess durch die Erfindung einer Renaissance. Im Ausdruck Renaissance finde ich gut festgehalten, dass es keine plausible Erklärung dafür gibt, wie und warum im 15. Jahrhundert kapitalistische Gesellschaften entstanden sind, die die Technik industriell zu nutzen angefangen haben. Wiedergeburt verschiebt das Problem in eine Zeit, von der ich noch viel weniger wissen kann, weil sie noch weiter zurückliegt. Ich kann allerdings ohne weiteres damit leben, nicht zu wissen, warum die industrielle Organisation der Produktion im 15. Jahrhundert begonnen hat. Ich habe ja auch keine Ahnung davon, wann und warum das Schreiben erfunden wurde oder warum es Menschen auf der Erde gibt. Ich lese die Gutenberg-Saga als narrative Entwicklungsgeschichte, in welcher Figuren diasynchron Ereignisse durchlaufen, wodurch die Ereignisse in einem sinnstiftenden Zusammenhang gestellt werden. Ich mache mir damit auch bewusst, dass die beobachteten Ereignisse nicht per se verbunden sind, sondern dass ich sie vielmehr erst im Prozess einer – zurückblickenden – Rekonstruktion so verbinde, dass ich mich in meinem aktuellen Leben orientieren kann.

In der konventionellen Geschichtsschreibung der letzten zweihundert Jahre, insbesondere seit die Ideologie der Renaissance Verbreitung gefunden hat, wird dem Buchdruck viel Bedeutung zugemessen. Es wird dabei sehr gerne übersehen, dass der Buchdruck eine technische Entwicklung darstellt, die auf dem Wissen aus Büchern, die von Hand vervielfältigt wurden, beruht. Der Buchdruck ist viel mehr ein Folge der technischen Entwicklung als dessen Voraussetzung.

Bücher und Zeitungen werden von wenigen geschrieben und allenfalls von vielen nur gelesen. Der Buchdruck ist in diesem Sinne ein Mittel einer sehr spezifischen, durch Massenmedien organisierten Gesellschaft. Immerhin scheint die Zeit der Vervielfältigung auf Papier allmählich zu Ende zu gehen. Die gedruckten Zeitungen sind im Prinzip schon tot. Und aus Büchern sind e-books geworden.

"Buchdruck" als effiziente Vervielfältigung von Text auf Papier, was in Form von Bücher und Zeitungen passierte, ist nur eine Funktion des Druckens. Eine andere, mittlerweile wichtige Funktion ist der Medienwechsel, in welchem etwa ein Bild auf ein T-Shirt oder ein Schriftzug auf Autotüren gedruckt wird, insbesondere aber auch, wenn ich einen Text im Computer einen Text auf Papier (aus)drucke, also den Textträger selbst wähle oder ändere.