Kopien meiner Blogs (Weblog)

als Datensicherung

[ zurück ]

[ Stichworte ]

[ Die Hyper-Bibliothek ]

[ Systemtheorie ]

[ Meine Bücher ]

Inhalt - weiter

Trumps vermeintliche Wende - April 8, 2017

ich beobachte gerade, wie unsere Medien Hr. Trump beobachten. Die NZZ meint ganz typisch, dass Hr. Trump eine seltsamerweise einsichtige Kehrtwendung vorgenommen habe, nachdem er sich bislang gegen ein Engagement in Syrien ausgesprochen habe. Unseren Qualitätsredaktionen (die den Journalismus be-lohn-en) gefällt die "neue" Politik von Hr. Trump sehr gut.

Ich beobachte aber etwas ganz anderes: Hr. Trump geht es in keiner Weise um Syrien  oder Giftgas. Das ist alles Ausland für ihn. Dagegen geht es ihm seinen Aussagen nach darum, im Inland wichtige Freunde zu gewinnen und zu binden. Und wer wäre ein gewichtigerer Freund als die Rüstungsindustrie, deren Werbeträger Armee so schöne Tomahawk Raktetenbilder in die Qualitätsmedien liefert?

Hr. Trump bleibt sich und seinen Wahlversprechen treu - und unsere Qualitätsmedien tun das eben auch.

oder Giftgas. Das ist alles Ausland für ihn. Dagegen geht es ihm seinen Aussagen nach darum, im Inland wichtige Freunde zu gewinnen und zu binden. Und wer wäre ein gewichtigerer Freund als die Rüstungsindustrie, deren Werbeträger Armee so schöne Tomahawk Raktetenbilder in die Qualitätsmedien liefert?

Hr. Trump bleibt sich und seinen Wahlversprechen treu - und unsere Qualitätsmedien tun das eben auch.

[2 Kommentar]

Inhalt

Was ist ein Plan? - April 5, 2017

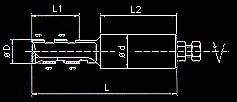

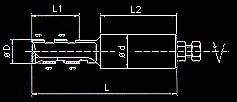

Der Ausdruck Plan wird umgangssprachlich für sehr verschiedene Sachen verwendet. Insbesondere auch für mentale Pläne, die ich "im Kopf" habe, wenn ich etwas "plane", also überlege, wie ich vorgehen oder mich verhalten will. Hier beobachte ich aber nur Pläne ausserhalb meines Kopfes, also gezeichnete Artefakte.

Wer einen Plan "im Kopf" hat, kann den Plan (ausserhalb seines Kopfes) zeichnen und/oder dessen Referenzobjekt des Plans herstellen. Die Biene als "marxistischer Baumeister" unterscheidet sich vom menschlichen Baumeister nicht dadurch, dass letzterer zuerst einen Plan macht/hat, sondern dass letzterer einen Plan (ausserhalb seines Kopfes) herstellen - und danach den Plan und den Referenten des Plans vergleichen kann. Der Plan dient dann als kopf-externes Gedächtnis.

Als Plan bezeichne ich in diesem eingeschränkten Sinn eine quasi-isomorphe, analoge Abbildung des Referenzobjektes. Bei den gezeichnetne Pläne unterscheide ich zwei Perspektiven oder Orientierungen: den anweisenden Vorab-Plan und den orientierenden Nachher-Plan.

Als (Vorab)-Plan bezeichne ich eine gezeichnete Abbildung, die ich als Anweisung  interpretiere. Der typische Fall dafür ist der Konstruktionsplan, der mir zeigt, was ich wie herstellen muss. Der anweisende Plan ist ein Teil eines Konzepts, in welchem die herstellende Tätigkeit so zerlegt wird, dass zunächst - allenfalls arbeitsteilig - eine Zeichnung hergestellt wird.

Als (Nacher)-Plan bezeichne ich eine Abbildung, die ich als Orientierungshilfe verwende. Der typische Fall dafür ist der Stadtplan, der mir zeigt, wie die Stadt gebaut wurde. Der Stadtplan wird normalerweise gezeichnet, nachdem die Stadt gebaut ist, während der Konstruktionsplan einer Maschine normalerweise gezeichnet wird, bevor die Maschine hergestellt wird. Als Abbildung ist der Plan logisch-genetisch aber immer später als das Referenzobjektes des Plans. Auch im Konstruktionsplan zeichne ich eine Maschine, die ich vor meinem geistigen Auge sehen kann.

interpretiere. Der typische Fall dafür ist der Konstruktionsplan, der mir zeigt, was ich wie herstellen muss. Der anweisende Plan ist ein Teil eines Konzepts, in welchem die herstellende Tätigkeit so zerlegt wird, dass zunächst - allenfalls arbeitsteilig - eine Zeichnung hergestellt wird.

Als (Nacher)-Plan bezeichne ich eine Abbildung, die ich als Orientierungshilfe verwende. Der typische Fall dafür ist der Stadtplan, der mir zeigt, wie die Stadt gebaut wurde. Der Stadtplan wird normalerweise gezeichnet, nachdem die Stadt gebaut ist, während der Konstruktionsplan einer Maschine normalerweise gezeichnet wird, bevor die Maschine hergestellt wird. Als Abbildung ist der Plan logisch-genetisch aber immer später als das Referenzobjektes des Plans. Auch im Konstruktionsplan zeichne ich eine Maschine, die ich vor meinem geistigen Auge sehen kann. Der operative Zweck des Plans ist in beiden Fällen derselbe. Er lässt sich aber anhand des Stadtplanes unmittelbarer veranschaulichen. Wenn ich dem Stadtplan lese, folge ich mit meinen Augen den Strassen, die mich interessieren. Ich mache dabei mit den Augen die Bewegungen, die ich dann mit meinem Füssen mache, wenn ich durch die die entsprechenden Strassen gehe. Der Stadtplan erfüllt seine Funktion, weil ich die Beziehung zwischen dem Weg meiner Augen und dem Weg meiner Füsse in mir erzeugen kann.

Der operative Zweck des Plans ist in beiden Fällen derselbe. Er lässt sich aber anhand des Stadtplanes unmittelbarer veranschaulichen. Wenn ich dem Stadtplan lese, folge ich mit meinen Augen den Strassen, die mich interessieren. Ich mache dabei mit den Augen die Bewegungen, die ich dann mit meinem Füssen mache, wenn ich durch die die entsprechenden Strassen gehe. Der Stadtplan erfüllt seine Funktion, weil ich die Beziehung zwischen dem Weg meiner Augen und dem Weg meiner Füsse in mir erzeugen kann.

[1 Kommentar]

Inhalt

Das Elend der Massenmedien - Februar 4, 2017

Die NZZ startet einen neuen Versuch, das von ihr bezeichnete Machtgefälle zwischen den Zeitungseigentümern und der Leserschaft im Facebook aufrecht zu erhalten. Die Redaktion fungiert dabei als Moderator, der eingreift, wenn die Regeln, die der Redaktion gefallen, verletzt werden.

Das Internet hat anders als Massenmedien keine Gatekeeper. Aber lokal kann das Facebook natürlich rein gehalten werden, weil jede(r) FacebookerIn die je eigenen Seite von fremden Kommentaren rein halten kann.

Wenn auf meiner Facebookseite etwas geschrieben wird, was mir nicht gefällt, lösche ich es. Darin erkenne ich keine Zensur, weil jede(r) auf seiner Facebookseite schreiben kann, was sie/er will.

So sehe ich das Facebook und das Internet. Die NZZ sieht das aber ganz anders. Sie sieht das Facebook als Ort ihrer Redaktion, als Ort für Leserbriefe, für die sie mit Machtgefälle zuständig sein will.

Die NZZ ignoriert - wohl sehr bewusst - den Unterschied zwischen Internet und Massenmedien, sie möchte im von ihr konstatierten "Machtgefälle" oben bleiben - obwohl sie auf Facebook-Konsorten nicht verzichten kann: das ist das Elend der Massenmedien und ihrer Eigentümer.

[0 Kommentar]

Inhalt

Big-Data-Wahlen (zb Brexit oder Trump) - Dezember 15, 2016

Als postfaktisches Ereignis schlechthin erkenne  ich die bigdata-vermittelte Werbung, mit welcher nicht nur mehr McDonalds-Food verkauft werden, sondern auch grosse politische Wahlen oder Abstimmungen gewonnen werden.

Früher gab es mal die vermeintlich wissenschaftlich gesicherte Vorstellung, wonach CocoaCola in den Kinofilmen so kurze Werbesequenzen einfügt, dass ich sie beim Betrachten des Filmes gar nicht sehen kann. Dabei wird beispielsweise jedes hundertste Bild im Film mit einer CocaCola-Werbung ersetzt. Wissenschaftler haben dann "bewiesen" (das heisst verifiziert), dass sie diese Werbung zwar bewusst nicht wahrnehmen, aber unterbewusst trotzdem darauf reagieren. Sie habe in der Kinofilmpause und nach dem Film immer viel mehr CocaCola getrunken.

Später wurde dann - wieder werbungs-wissenschaftlich - bewiesen, dass die im Film sichtbar verwendeten Produkte als Werbung dienen. Viele heutige Kinofilme werden durch solche Produktewerbung weitgehend finanziert. Der Filmstar fährt einen Mercedes und benutzt ein Apple-Computer, usw. Ich habe keinen Kinofilm gesehen, in welchem sich der Star für Brexit oder für Trump geäussert hat, aber ich habe ja nicht alle Filme gesehen.

Sehr viele "Kinofilme" schaue ich als TV-Filme. Im TV werden die Filme sehr oft von gut erkennbarer Werbungen unterbrochen, in welchen dann ganz jenseits des Filmes der Tennisspieler Federer einen Mercedes fährt. Diese Art Werbung - deren Wirkung natürlich auch wissenschaftlich belegt ist - wird in der Schweiz seltsamerweise extrem selten für politische Wahlen oder Abstimmungen verwendet. Solche Werbung scheint politisch anrüchig oder unmoralisch zu sein. Bislang habe ich das Fehlen der TV-Werbung für die SVP im Sinne einer Verschwörungstheorie gedeutet, nach welcher der Staat solche Werbung verbietet, weil er sie für alle Parteien bezahlen würde. Jetzt aber sehe ich das unter Big-Data-Gesichtspunkten viel praktischer. Die Big-Data-Wissenschaftler haben jetzt nämlich - speziell im Fall von Trump - bewiesen, dass solche Werbung für Politiker oder Parteien gar nichts taugen würde.

Konventionelle TV-Werbung doppelt wäre - sagen die Big-Data-Werber - in zwei HInsichten schlecht. Zum einen würde solche Werbung ein Konkurrenzparadox erzeugen. Ein Konkurrenzparadox zeigt sich beispielsweise dann, wenn jemand im Kino einfach aufsteht, um den Film besser zu sehen. Dann müssten nämlich alle hinter ihm auch aufstehen, so dass das Aufstehen für alle nur noch Kosten verursachen würde. Jeder konventionelle Werber weiss natürlich, dass dieses Paradox Unsinn ist, weil die Big-Data-Werber die Kinobesucher in der zweiten Reihe übersehen, die vom Aufstehen tatsächlich profitieren.

Viel wichtiger aber - und darin muss ich den Big-Data-Werber recht geben - ist, dass eine Werbung für Mercedes, wo oder in welchem Film auch immer, in dem Sinne nichts bringt, als sich die meisten Zuschauer gar keinen Mercedes leisten können. Deshalb wäre es viel besser, wenn jeder Zuschauer die Autowerbung sehen würde, die zu seinem Vermögen passt. In konventionellen Massenmedien ist das nicht gut realisierbar, weil die ganze jewilige Masse nicht nur dieselben Nachrichten, sondern auch dieselbe Werbung sehen muss.Bei individueller Brief- oder Telefon-Werbung kann ich natürlich - im Prinzip - jeweils passende Angebote machen, wenn ich den potentiellen Kunde kenne.

Hier schlägt die Stunde der Big-Data-Werber, die ihre Werbung im Internet plazieren, also elektrische Briefe (e-mail) verschicken oder in Facebook-Konsorten jeweils bestimmte Empfnger ansprechen. Sie schauen zuerst mit halbwegs raffinierten Methoden, wer sich welche Ware leisten kann, und schicken ihm dann passende dazu Werbung.

Die Big-Data-Werber für Trump haben natürlich nicht geschaut, wer sich Trump leisten könnte, sondern wer für welche Argumente für Trump oder gegen Clinton empfänglich war. Ein beliebtes Beispiel zur Erläuterung dieses Verfahrens ist das heftig umstrittene Waffenrecht. Trump gilt als Verfechter einer sehr liberalen Haltung, nach welcher jeder so viele Waffen besitzen darf, wie er will. Die Big-Data-Werber schauen also, ob ich beispielsweise eher ängstlich oder eher ein Jäger bin. Dann schicken sie mir entsprechend Werbung, in welcher Trump für Waffen als Schutz vor Einbrechern wirbt, oder eben für Waffen, wie sie die ursprünglichen Siedler am Anfang der USA getragen habe. In beiden Fällen lasse ich mich aus verschiedenen Gründen tendenziell für freien Waffenbesitz begeistern und dann - in einer für Big-Data-Werber bewiesenen Konsequenz - Trump wählen.

Bei mir selbst wirkt solche Werbung natürlich sowenig, wie die - auch nicht sichtbare - CocaCola-Werbung im Kino. Und bei allen Menschen, die mit mir darüber sprechen, wirkt diese Werbung auch nicht. Aber bei allen andern scheint sie hinreichend zu wirken: denn so wurde Trump schliesslich gewählt - sagen die Big-Data-Werber und viele Menschen, die Trump nicht mögen, scheinen den Big-Data-Werber jetzt gerne zu glauben. Diese Werbung für Big-Data scheint ohne jedes Big-Data zu funktionieren.

ich die bigdata-vermittelte Werbung, mit welcher nicht nur mehr McDonalds-Food verkauft werden, sondern auch grosse politische Wahlen oder Abstimmungen gewonnen werden.

Früher gab es mal die vermeintlich wissenschaftlich gesicherte Vorstellung, wonach CocoaCola in den Kinofilmen so kurze Werbesequenzen einfügt, dass ich sie beim Betrachten des Filmes gar nicht sehen kann. Dabei wird beispielsweise jedes hundertste Bild im Film mit einer CocaCola-Werbung ersetzt. Wissenschaftler haben dann "bewiesen" (das heisst verifiziert), dass sie diese Werbung zwar bewusst nicht wahrnehmen, aber unterbewusst trotzdem darauf reagieren. Sie habe in der Kinofilmpause und nach dem Film immer viel mehr CocaCola getrunken.

Später wurde dann - wieder werbungs-wissenschaftlich - bewiesen, dass die im Film sichtbar verwendeten Produkte als Werbung dienen. Viele heutige Kinofilme werden durch solche Produktewerbung weitgehend finanziert. Der Filmstar fährt einen Mercedes und benutzt ein Apple-Computer, usw. Ich habe keinen Kinofilm gesehen, in welchem sich der Star für Brexit oder für Trump geäussert hat, aber ich habe ja nicht alle Filme gesehen.

Sehr viele "Kinofilme" schaue ich als TV-Filme. Im TV werden die Filme sehr oft von gut erkennbarer Werbungen unterbrochen, in welchen dann ganz jenseits des Filmes der Tennisspieler Federer einen Mercedes fährt. Diese Art Werbung - deren Wirkung natürlich auch wissenschaftlich belegt ist - wird in der Schweiz seltsamerweise extrem selten für politische Wahlen oder Abstimmungen verwendet. Solche Werbung scheint politisch anrüchig oder unmoralisch zu sein. Bislang habe ich das Fehlen der TV-Werbung für die SVP im Sinne einer Verschwörungstheorie gedeutet, nach welcher der Staat solche Werbung verbietet, weil er sie für alle Parteien bezahlen würde. Jetzt aber sehe ich das unter Big-Data-Gesichtspunkten viel praktischer. Die Big-Data-Wissenschaftler haben jetzt nämlich - speziell im Fall von Trump - bewiesen, dass solche Werbung für Politiker oder Parteien gar nichts taugen würde.

Konventionelle TV-Werbung doppelt wäre - sagen die Big-Data-Werber - in zwei HInsichten schlecht. Zum einen würde solche Werbung ein Konkurrenzparadox erzeugen. Ein Konkurrenzparadox zeigt sich beispielsweise dann, wenn jemand im Kino einfach aufsteht, um den Film besser zu sehen. Dann müssten nämlich alle hinter ihm auch aufstehen, so dass das Aufstehen für alle nur noch Kosten verursachen würde. Jeder konventionelle Werber weiss natürlich, dass dieses Paradox Unsinn ist, weil die Big-Data-Werber die Kinobesucher in der zweiten Reihe übersehen, die vom Aufstehen tatsächlich profitieren.

Viel wichtiger aber - und darin muss ich den Big-Data-Werber recht geben - ist, dass eine Werbung für Mercedes, wo oder in welchem Film auch immer, in dem Sinne nichts bringt, als sich die meisten Zuschauer gar keinen Mercedes leisten können. Deshalb wäre es viel besser, wenn jeder Zuschauer die Autowerbung sehen würde, die zu seinem Vermögen passt. In konventionellen Massenmedien ist das nicht gut realisierbar, weil die ganze jewilige Masse nicht nur dieselben Nachrichten, sondern auch dieselbe Werbung sehen muss.Bei individueller Brief- oder Telefon-Werbung kann ich natürlich - im Prinzip - jeweils passende Angebote machen, wenn ich den potentiellen Kunde kenne.

Hier schlägt die Stunde der Big-Data-Werber, die ihre Werbung im Internet plazieren, also elektrische Briefe (e-mail) verschicken oder in Facebook-Konsorten jeweils bestimmte Empfnger ansprechen. Sie schauen zuerst mit halbwegs raffinierten Methoden, wer sich welche Ware leisten kann, und schicken ihm dann passende dazu Werbung.

Die Big-Data-Werber für Trump haben natürlich nicht geschaut, wer sich Trump leisten könnte, sondern wer für welche Argumente für Trump oder gegen Clinton empfänglich war. Ein beliebtes Beispiel zur Erläuterung dieses Verfahrens ist das heftig umstrittene Waffenrecht. Trump gilt als Verfechter einer sehr liberalen Haltung, nach welcher jeder so viele Waffen besitzen darf, wie er will. Die Big-Data-Werber schauen also, ob ich beispielsweise eher ängstlich oder eher ein Jäger bin. Dann schicken sie mir entsprechend Werbung, in welcher Trump für Waffen als Schutz vor Einbrechern wirbt, oder eben für Waffen, wie sie die ursprünglichen Siedler am Anfang der USA getragen habe. In beiden Fällen lasse ich mich aus verschiedenen Gründen tendenziell für freien Waffenbesitz begeistern und dann - in einer für Big-Data-Werber bewiesenen Konsequenz - Trump wählen.

Bei mir selbst wirkt solche Werbung natürlich sowenig, wie die - auch nicht sichtbare - CocaCola-Werbung im Kino. Und bei allen Menschen, die mit mir darüber sprechen, wirkt diese Werbung auch nicht. Aber bei allen andern scheint sie hinreichend zu wirken: denn so wurde Trump schliesslich gewählt - sagen die Big-Data-Werber und viele Menschen, die Trump nicht mögen, scheinen den Big-Data-Werber jetzt gerne zu glauben. Diese Werbung für Big-Data scheint ohne jedes Big-Data zu funktionieren.

[0 Kommentar]

Inhalt

Arbeit 4.0 - November 22, 2016

Mich irritiert die Frage, wie WIR in Zukunft arbeiten werden. Ich frage mich, wer WIR sein könnte. WIR Roboter? Was soll Arbeit 4.0 denn anderes heissen?

Roboter übernehmen nie und unter keinen Umständen MENSCHLICHE Tätigkeiten, Roboter sind Maschinen. Und als Produktionsmittel sind sie - im Kapitalismus - Eigentum der Kapitalisten, Deshalb gibt es kein WIR im Sinne einer Gattung, sondern jene, die  Roboter besitzen und deshalb ihr Kapital vergrössern (können) und jene, die keine Roboter haben und deshalb im kapitalistischen Markt verlieren.

Roboter besitzen und deshalb ihr Kapital vergrössern (können) und jene, die keine Roboter haben und deshalb im kapitalistischen Markt verlieren.

WIR würde in Bezug auf Roboter vielleicht gehen, wenn diese Allgemeingut oder Allmende wären. Aber auch dann würden Roboter nicht arbeiten, wir würden mittels Roboter arbeiten, so wie ich etwa mittels eines Hammers arbeite. Ich kann mit einem Handbohrer Löcher machen, ich kann mit einer Bohrmaschine Löcher machen und ich kann mit einem Roboter Löcher machen. Ich mache dabei immer Löcher und die Löcher mache immer ich, weil weder der Handbohrer noch der Roboboter das geringste Interesse an den Löcher haben, die ich machen will. Meine Tätigkeit, nämlich das Löcher machen, verändert sich in Abhängigkeit von den Werkzeugen, die ich verwende.

Und es kann sein, dass meine Tätigkeit auf dem Markt nicht mehr verlangt wird, wenn ich mit einem Handbohrer arbeite und meine "menschlicher Konkurrent" einen Roboter verwendet. Das lässt sich sozialdarwinistisch so sehen.

Das hat aber nicht das allergeringste damit zu tun, dass Roboter MEINE oder eine MENSCHLICHE Tätigkeit übernehmen. Es sei denn, das die Wörter "Tätigkeit" und "Roboter" würden ganz anders verwendet, etwa im Sinne des Schwarzenegger-Terminator oder im Sinne des Latour-Maschinenmensch, um nur zwei kapitalistische Bilder zu nennen.

[0 Kommentar]

Inhalt

Metaphern - Oktober 30, 2016

"Mit der Metapher begeben wir uns in des Teufels Küche”

ein Thesenpapier zur MMK 2016 Mir geht es hier darum, den je eigenen Begriff von Metapher zu erläutern, weil ich das

Gefühl habe, dass es dazu ganz verschiedene Vorstellungen gibt. Meiner Erfahrung nach ist es praktisch und sinnvoll, wenn ich mich jeweils auf eine explizite Vorstellung beziehen kann. Die Klärung, was ich als Metapher bezeichne, dient dann auch dazu, welche Probleme ich mit Metaphern verbinde. Wer Metapher anders versteht, mag dann auch andere Probleme sehen.

Ich beginne mit einem alltäglichen Beispiel. Ich kann

Mir geht es hier darum, den je eigenen Begriff von Metapher zu erläutern, weil ich das

Gefühl habe, dass es dazu ganz verschiedene Vorstellungen gibt. Meiner Erfahrung nach ist es praktisch und sinnvoll, wenn ich mich jeweils auf eine explizite Vorstellung beziehen kann. Die Klärung, was ich als Metapher bezeichne, dient dann auch dazu, welche Probleme ich mit Metaphern verbinde. Wer Metapher anders versteht, mag dann auch andere Probleme sehen.

Ich beginne mit einem alltäglichen Beispiel. Ich kann  zu jemandem sagen: "Du bist ein Esel", und wenn er kein Esel ist, versteht er mich. Ich benutze im umgangssprachlichen Sinn eine Metapher, wenn ich von einem Menschen sage, er sei ein Esel, weil der Ausdruck "Esel" Eigenschaften des jeweiligen Menschen unterstellen, die von einem anderen Referenzobjektes des Ausdruckes "übertragen" werden. Metapher steht lax gesprochen für "uneigentliche Wortverwendung". Ein Mensch ist ja - im eigentlichen Sinn des Wortes - kein Esel. Uneigentliche Wortverwendung bedeutet, dass ich ein Wort nicht so verwende, wie ich es eigentlich verwenden sollte. Wobei natürlich unausgesprochen mitschwingt, dass jemand - auch für mich weiss - wie ich das Wort eigentlich verwenden sollte.

Ich gebe ein zweites Beispiel: Ich kann zu jemandem sagen, der auf einer Bank sitzt: "Bring Dein Geld auf die Bank". Und wenn er kein Esel ist, versteht er, dass ich nicht meine, er solle sein Geld auf die Sitzbank legen, auf welcher er gerade sitzt. Bank ist in diesem Fall keine Metapher, sondern ein Homonym. Als Homonym bezeichne ich einen Ausdruck, für den in derselben (Einzel)-Sprache verschiedene Vereinbarungen oder Wortbedeutungen gelten. Der Ausdruck "Bank" steht in diesem Sinn als arbiträr oder zufällig gewählte Buchstabenkette für ein Sitzmöbel und für eine Finanzinstitution. Ich muss in jedem Fall durch den Kontext erkennen, was gerade gemeint ist.

Dass es Homonyme gibt, ist eine eigenartige Sache. Synonyme - also eine Art Inversion zum Homonym, in welcher dasselbe Referenzobjekt durch zwei verschiedene Ausdrücke bezeichnet wird - gibt es nämlich nicht. Darüber will ich hier aber nicht weiter nachdenken, hier interessiert mich die Idee der Metapher.

Als Metapher bezeichne ich ein erkenntnisleitendes Konstrukt, das auf der Grundlage von Homonymen beruht. Wenn ich Homonyme als Metaphern auffasse, postuliere ich eine Übertragung eines Ausdruckes von einem Geber- zu einem Nehmergebiet und frage, welche Eigenschaften damit übertragen werden. Homonyme bezeichne ich also genau dann als Metaphern, wenn die doppelte Verwendung des Ausdruckes etwas über eine Beziehung zwischen den Referenzobjekten des Ausdruckes aussagen soll. "Bank" könnte zufällig für "Geldinstitut" und für "Sitzgelegenheit" stehen, dann würde ich von einem Homonym sprechen. Es könnte aber auch sein, dass ich zwischen den beiden Referenzobjekten irgendeine Verwandtschaft erkenne, dann würde ich von einer Metapher sprechen, und untersuchen, worin die Verwandtschaft besteht. Es gibt auch viele Vorschläge dazu, inwiefern Finanzinstitute und Sitzbänke verwandt sind, die mir bekannten leuchten mir einfach nicht ein.

Unter dem Gesichtspunkt einer uneigentlichen Wortverwendung kann ich mich fragen, welche Wortverwendung die eigentlich und welche metaphorisch ist. Häufigkeitserwägungen helfen dabei keineswegs immer. Im städtischen Kontext etwa wird das Wort "Esel" sehr viel öfter für Menschen als für pferdeartige Tiere verwendet. Ich bezeichne - was auch nur eine Möglichkeit darstellt - diejenige Wortverwendung zu welcher ich eine Definition habe, als eigentlich. Habe ich verschiedene Definitionen, sehe ich den Ausdruck als Homonym.

Auch dazu ein Beispiel. Ein Teil des Computers wird oft als (Daten)speicher bezeichnet. Der Ausdruck Speicher wird aber auch für Kornspeicher verwendet. Wenn ich darin eine Metapher sehe, frage ich mich, was woher wohin übertragen wurde. Dass es Kornspeicher schon länger gibt als Computer, lasse ich dabei ausser Acht. Ich frage mich vielmehr, was ich als Speichern bezeichne. Englisch wird der Ausdruck Memory verwendet. "Gedächtnis" kann ichdeshalb auch als Metapher sehen. Ich kann so erkennen, dass verschiedene Differenzen ins Spiel gebracht werden (können).

Das Konstrukt der Metapher ist für mich also zunächst eine Art Denkform, die mir hilft Zusammenhänge zu sehen. Zum Problem wird diese Denkform, wenn ich sie nicht bewusst reflektiere, weil sie dann dazu führt, dass ich die implizierten Verwandtschaften als gegeben und nicht als von mir projiziert wahrnehme. Dialektisch wird die Denkform, wenn sie unbedacht auf eine andere stösst.

Als Problem erscheint mir die Metapher, wenn durch sie Zusammenhänge oder Verhältnisse postuliert werden, die ich nicht teile oder gar ablehne, weil ich darin quasi Denkfehler erkenne. Das passiert mir natürlich nie bei Metaphern, die ich selbst verwende.

zu jemandem sagen: "Du bist ein Esel", und wenn er kein Esel ist, versteht er mich. Ich benutze im umgangssprachlichen Sinn eine Metapher, wenn ich von einem Menschen sage, er sei ein Esel, weil der Ausdruck "Esel" Eigenschaften des jeweiligen Menschen unterstellen, die von einem anderen Referenzobjektes des Ausdruckes "übertragen" werden. Metapher steht lax gesprochen für "uneigentliche Wortverwendung". Ein Mensch ist ja - im eigentlichen Sinn des Wortes - kein Esel. Uneigentliche Wortverwendung bedeutet, dass ich ein Wort nicht so verwende, wie ich es eigentlich verwenden sollte. Wobei natürlich unausgesprochen mitschwingt, dass jemand - auch für mich weiss - wie ich das Wort eigentlich verwenden sollte.

Ich gebe ein zweites Beispiel: Ich kann zu jemandem sagen, der auf einer Bank sitzt: "Bring Dein Geld auf die Bank". Und wenn er kein Esel ist, versteht er, dass ich nicht meine, er solle sein Geld auf die Sitzbank legen, auf welcher er gerade sitzt. Bank ist in diesem Fall keine Metapher, sondern ein Homonym. Als Homonym bezeichne ich einen Ausdruck, für den in derselben (Einzel)-Sprache verschiedene Vereinbarungen oder Wortbedeutungen gelten. Der Ausdruck "Bank" steht in diesem Sinn als arbiträr oder zufällig gewählte Buchstabenkette für ein Sitzmöbel und für eine Finanzinstitution. Ich muss in jedem Fall durch den Kontext erkennen, was gerade gemeint ist.

Dass es Homonyme gibt, ist eine eigenartige Sache. Synonyme - also eine Art Inversion zum Homonym, in welcher dasselbe Referenzobjekt durch zwei verschiedene Ausdrücke bezeichnet wird - gibt es nämlich nicht. Darüber will ich hier aber nicht weiter nachdenken, hier interessiert mich die Idee der Metapher.

Als Metapher bezeichne ich ein erkenntnisleitendes Konstrukt, das auf der Grundlage von Homonymen beruht. Wenn ich Homonyme als Metaphern auffasse, postuliere ich eine Übertragung eines Ausdruckes von einem Geber- zu einem Nehmergebiet und frage, welche Eigenschaften damit übertragen werden. Homonyme bezeichne ich also genau dann als Metaphern, wenn die doppelte Verwendung des Ausdruckes etwas über eine Beziehung zwischen den Referenzobjekten des Ausdruckes aussagen soll. "Bank" könnte zufällig für "Geldinstitut" und für "Sitzgelegenheit" stehen, dann würde ich von einem Homonym sprechen. Es könnte aber auch sein, dass ich zwischen den beiden Referenzobjekten irgendeine Verwandtschaft erkenne, dann würde ich von einer Metapher sprechen, und untersuchen, worin die Verwandtschaft besteht. Es gibt auch viele Vorschläge dazu, inwiefern Finanzinstitute und Sitzbänke verwandt sind, die mir bekannten leuchten mir einfach nicht ein.

Unter dem Gesichtspunkt einer uneigentlichen Wortverwendung kann ich mich fragen, welche Wortverwendung die eigentlich und welche metaphorisch ist. Häufigkeitserwägungen helfen dabei keineswegs immer. Im städtischen Kontext etwa wird das Wort "Esel" sehr viel öfter für Menschen als für pferdeartige Tiere verwendet. Ich bezeichne - was auch nur eine Möglichkeit darstellt - diejenige Wortverwendung zu welcher ich eine Definition habe, als eigentlich. Habe ich verschiedene Definitionen, sehe ich den Ausdruck als Homonym.

Auch dazu ein Beispiel. Ein Teil des Computers wird oft als (Daten)speicher bezeichnet. Der Ausdruck Speicher wird aber auch für Kornspeicher verwendet. Wenn ich darin eine Metapher sehe, frage ich mich, was woher wohin übertragen wurde. Dass es Kornspeicher schon länger gibt als Computer, lasse ich dabei ausser Acht. Ich frage mich vielmehr, was ich als Speichern bezeichne. Englisch wird der Ausdruck Memory verwendet. "Gedächtnis" kann ichdeshalb auch als Metapher sehen. Ich kann so erkennen, dass verschiedene Differenzen ins Spiel gebracht werden (können).

Das Konstrukt der Metapher ist für mich also zunächst eine Art Denkform, die mir hilft Zusammenhänge zu sehen. Zum Problem wird diese Denkform, wenn ich sie nicht bewusst reflektiere, weil sie dann dazu führt, dass ich die implizierten Verwandtschaften als gegeben und nicht als von mir projiziert wahrnehme. Dialektisch wird die Denkform, wenn sie unbedacht auf eine andere stösst.

Als Problem erscheint mir die Metapher, wenn durch sie Zusammenhänge oder Verhältnisse postuliert werden, die ich nicht teile oder gar ablehne, weil ich darin quasi Denkfehler erkenne. Das passiert mir natürlich nie bei Metaphern, die ich selbst verwende.

[0 Kommentar]

Inhalt

Wem gehört das Geld? - Oktober 17, 2016

Prolog

Ich habe eine 20-Franken-Banknote in der Hand und denke darüber nach mich, wem sie eigentlich gehört und woher sie kommt.

Von allen Differenzierung zwischen Besitz und Eigentum abgesehen, gehört sie mir, weil ich sie habe.

Wie ich zu genau dieser Banknote gekommen bin, weiss ich nicht, ich kann es der Banknote nicht ansehen. Vielleicht war sie ein Geschenk oder Teil einer Zahlung, die ich bekommen habe. Wahrscheinlich aber habe ich sie aus einem Bankomat. In jedem für mich denkbaren Fall gehörte die Banknote vor mir einer anderen Person. Wem gehörte sie wohl zuerst?

Ich habe eine 20-Franken-Banknote in der Hand und denke darüber nach mich, wem sie eigentlich gehört und woher sie kommt.

Von allen Differenzierung zwischen Besitz und Eigentum abgesehen, gehört sie mir, weil ich sie habe.

Wie ich zu genau dieser Banknote gekommen bin, weiss ich nicht, ich kann es der Banknote nicht ansehen. Vielleicht war sie ein Geschenk oder Teil einer Zahlung, die ich bekommen habe. Wahrscheinlich aber habe ich sie aus einem Bankomat. In jedem für mich denkbaren Fall gehörte die Banknote vor mir einer anderen Person. Wem gehörte sie wohl zuerst?

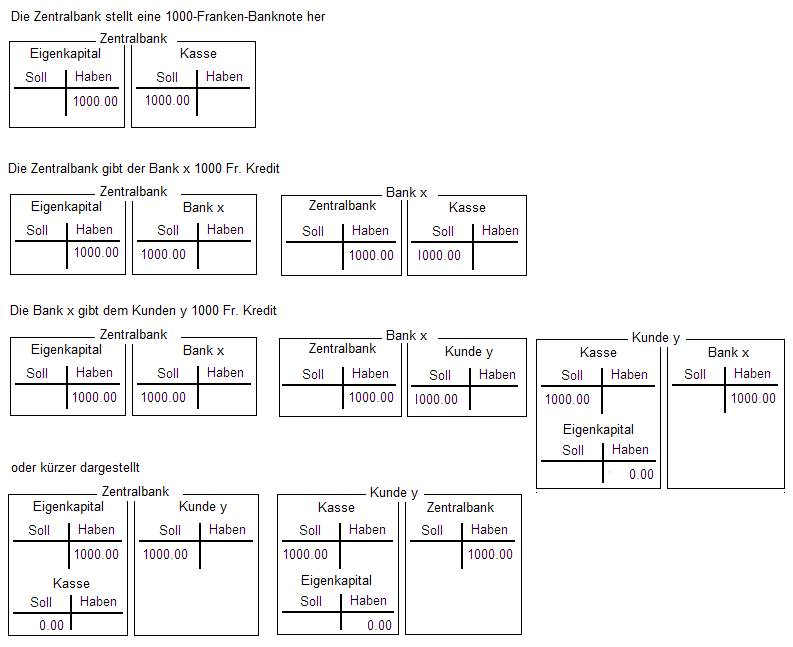

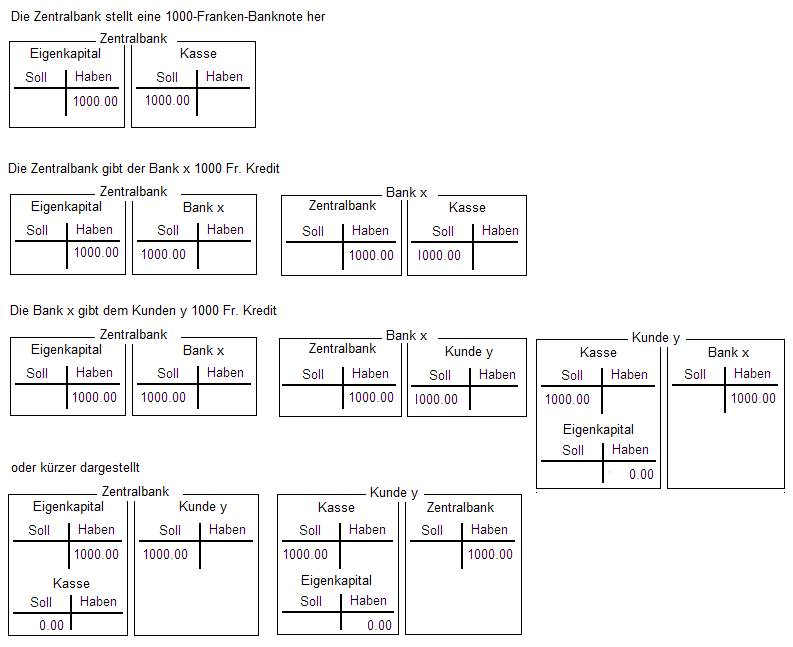

Jedes eigentliche Geld hat einen materiellen Träger, der als Atrefakt von der Zentralbank im Auftrag der Nation - früher aussschliesslich in Form von Münzen und Banknoten - hergestellt wurde. Das vermeintlich "digitale Geld" schafft mir zusätzliche Verwirrungen, auf die ich hier nicht eingehen will. Und Giralgeld betrachte ich gar nicht als Geld.

Dass ich Metall- und Papierstücke der Zentralbank überhaupt als Geld beobachte, beruht - wie erziehungsvermittelt auch immer - auf der Währung, also auf jener Verfassung der Nation, in welcher steht, dass diese Produkte der Zentralbank als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Mit Banknoten kann ich meine Schulden begleichen oder Güter kaufen, wobei die Banknoten ihren Besitzer wechseln. Da ich meine 20-Franken-Banknote geschenkt bekommen oder aus einem Bankomaten habe könnte, gibt es offenbar auch andere Formen Geld in die Hand zu bekommen.

Als Artefakt gehören die Geldstücke der Zentralbank, es ist mir beispielsweise verboten Geldmünzen, die mir gehören, einzuschmelzen, was zeitweise getan wurde, weil ihr Metallwert höher war als ihr Geldwert. Als Artefakte sind die Geldstücke eine Leihgabe, sie werden von der Nation im Prinzip gratis zur Verfügung gestellt und deren Herstellung wird mit Steuergeldern bezahlt. In diesem Sinne sind die Geldstücke wie Nationalstrassen oder militärische Sturmgewehre. Sinn der Geldstücke ist nicht, dass ich sie behalte, sondern dass ich sie vorübergehend ausgeliehen bekomme und mehr oder weniger bald danach weitergebe. Nach einer gewissen Zeit gehen sie in die Zentralbank zurück, sie werden vernichtet und durch neue Geldstücke ersetzt.

Als Geld repräsentieren die Geldstücke einen Wert, der sich darin zeigt, dass ich sie gegen wertvolle Güter eintauschen kann. Während das Artefakt im Eigentum der Zentralbank bleibt, mir also nur geliehen ist, ist der repräsentierte Wert von Banknoten, die mir gehören, mein Eigentum. Auch das ist genau in dem Sinne der Fall, als es so in der Verfassung steht.

Wie aber bekommt die Banknote ihren Wert?

Ich unterscheide zwei Fälle:

• Die Zentralbank ist eine nationale Behörde (einer entwickelten Zivilgesellschaft)

• Die Zentralbank ist eine Bank, die ein Geschäft betreibt (beispielsweise in einer kapitalistische Gesellschaft)

Welcher Fall je aktuell ist, ist in der je gültigen Währung geregelt (Siehe dazu beispielsweise die schweizerische Vollgeld-Initiative, die die entsprechende Verfassung ändern will)

Die Zentralbank ist eine Behörde

Solange die Geld-Artefakte in der Zentralbank sind, sind sie kein Geld. Die Zentralbank hat den Auftrag, Geldartefakte in einer vernünftigen Menge herauszugeben. Die vernünftige Menge ist ein politischer Entscheid, sie kann beispielsweise an Warenkorbpreis-Stabilität orientiert sein oder an einer gewünschten Inflationsrate oder an relativer Vollbeschäftigung, usw.

Die Zentralbank kann das Geld beispielsweise in die Staatskasse geben, womit sie den Bedarf des Staates an Steuereinkommen reduziert. Der Staat kann dann diese Artefakte in dem Sinne zu Geld machen, als er damit Güter bezahlt und so das Geld auch in Umlauf bringt.

In diesem Fall bekommt das Geld seinen Wert durch die damit bezahlten Güter, also durch die erste Verwendung der Artefakte als Geld. Jeder Empfänger des Geldes wird es nur gegen Güter mit demselben Wert weitergeben.

Der Staat könnte unter bestimmten Bedingungen (etwa auf Geheiss der Zentralbank (Monetative)) Geld an die Zentralbank zurückgeben, dabei würde das Geld seinen Wert wieder verlieren.

In diesem Fall gibt es keine Urschuld, die Banknote kann nicht als Schuldschein gesehen werden, weil sie kein Schuldverhältnis repräsentiert.

Die Zentralbank ist eine Bank, die ein Geschäft betreibt

Historisch beruht Geld auf monarchischen Protostaaten, in welchen Fürsten sich bei Bankiers verschuldeten, etwa die iberischen Könige bei norditalienischen Bankhäusern. Die Fürsten vergaben das Münzregal als Schuldtilgung oder als Sicherheit an die Bankiers. Es handelt sich dabei nicht um Geld, weil es nicht auf einer Währung beruht, sondern um private Schuldverhältnisse der Königshäuser.

Im Merkantilismus wurde die Finanzierung des Staatswesen von den privaten Haushalten der Fürsten getrennt und dabei immer stärker verfasst. Die Bankiers waren aber bereits mächtig genug, um Geldregale zu behalten. Das Fed beispielsweise, die grösste Zentralbank, die es gibt, gehört immer noch anonymen Bankiers. Auch die schweizerische Zentralbank ist eine private Aktiengesellschaft.

Die Zentralbank kann beispielsweise als Aktiengesellschaft betrieben werden. Dazu braucht sie ein Regal der Nation und muss dafür Konzession bezahlen, weil eine Seigniorage und andere Gewinne zu Lasten der Nation anfallen. Im aktuellen Fall der Schweiz besteht die Konzession in einer Gewinnausschüttung an den Staat.

In diesem Fall stellt die Zentralbank nicht nur Geldartefakte, sondern Geld her und ist Eigentümerin dieses selbsthergestellten Geldes, das in ihrer Buchhaltung als Passiven erscheint, wie bei anderen Unternehmen das Eigenkapital.

Die Zentralbank muss dieses Geld verleihen, damit es in Umlauf kommt. Banken, die Geld bei der Zentralbank als Kredit aufnehmen, machen also Schulden, so dass jedes Geld im Umlauf im Prinzip mit einer Ur-Schuld belastet ist. Daraus leitet die politische Okonomie den relativen Widersinn ab, das Geld Schulden sei.

Die finanzkapitalistisch entwickelte Geldpraxis ist etwas kompliziert, weil die Banknoten nur noch einen kleinen Teil des des Girovermögens in Form von sogenanntem Buchgeld ausmachen. Giralgeld ist natürlich immer eine Schuld, aber eigentlich nur eine Schuld und gar kein Geld. Und mit Banknoten hat es ohnehin fast nichts zu tun, davon abgesehen, dass ich mit Banknoten jede Schuld begleichen kann. Im Prinzip wenigstens, weil es natürlich viel zu wenig Banknoten gibt, um Giralschulden zu begleichen.

Die politische Okonomie, die Geld als Schulden begreift, verallgemeinert diesen Spezialfall der Banknotenherstellung. Meine 20-Franken-Banknote gehört dann nicht nur als Artefakt der Zentralbank, sondern auch der Wert der Note bleibt im Eigentum der Zentralbank, die mir diesen Wert lediglich als Kredit zur Verfügung stellt. Wenn ich mit einer solchen Banknote eine Ware "bezahle", mache ich den Warenverkäufer zum Schuldner der Zentralbank.

Die Finanzbuchhaltungen insgesamt kennen keine Schuld, weil jede Schuld in einer beliebigen Buchhaltung als Guthaben in einer anderen Buchhaltung erscheinen muss. Wenn ich in meiner Buchhaltung schreibe, dass ich 20 Franken Guthaben in meiner Kasse habe, dann schreibt die Zentralbank, dass sie 20 Franken Eigenkapital in meiner Kasse hat. Wenn ich die 20 Franken weitergebe, erscheinen sie in einer anderen Buchhalten als Guthaben und weiterhin bei der Zentralbank als Schulden. Und wenn die Banknote schlieslich wieder zur Zentralbank zurückgeflossen ist, vergrössert sich deren Eintrag in der Kasse zugunsten des Eintrages bei den Schuldnern (Debitoren). Nicht nur, was Geld ist, wird durch die Währung festgestellt, sondern auch, wem es gehört. Die Währung aber widerspiegelt einfach die Machtverhältnisse, in welchen das jeweilige Geld verwendet wird. Wenn die politische Ökonomie also behauptet, dass Geld Schulden seien, dann hat sie in Bezug auf bestimmtes Geld recht, aber natürlich nicht in Bezug auf Geld überhaupt. Geld an sich war eine sehr sinnvolle Sache, nur Geld von privaten Banken und privaten Zentralbanken verweist auf unmenschliche gesellschaftliche Verhältnisse.

Hier habe ich nur den einfachsten Fall von Geld, nämlich die Banknote behandelt. Die Banknote ist aber unabhängig davon, ob sogenanntes Bargeld verboten wird oder nicht, am Aussterben. In unserer Gesellschaft brauchen wir kein Geld mehr, weil wir auch alles mit Giralgeld finanzieren können. Und weil unser Geld ohnehin auch als Schuld gehandelt wird, spielt es innerhalb der aktuellen Verhältnisse keine Rolle, ob wir Giralgeld verwenden. Aber auch in Bezug auf Giralgeld kann ich natürlich darüber nachdenken, wem es gehört und woher es kommt. Ich kann es nur nicht in die Hände nehmen. (Fortsetzung folgt)

Nicht nur, was Geld ist, wird durch die Währung festgestellt, sondern auch, wem es gehört. Die Währung aber widerspiegelt einfach die Machtverhältnisse, in welchen das jeweilige Geld verwendet wird. Wenn die politische Ökonomie also behauptet, dass Geld Schulden seien, dann hat sie in Bezug auf bestimmtes Geld recht, aber natürlich nicht in Bezug auf Geld überhaupt. Geld an sich war eine sehr sinnvolle Sache, nur Geld von privaten Banken und privaten Zentralbanken verweist auf unmenschliche gesellschaftliche Verhältnisse.

Hier habe ich nur den einfachsten Fall von Geld, nämlich die Banknote behandelt. Die Banknote ist aber unabhängig davon, ob sogenanntes Bargeld verboten wird oder nicht, am Aussterben. In unserer Gesellschaft brauchen wir kein Geld mehr, weil wir auch alles mit Giralgeld finanzieren können. Und weil unser Geld ohnehin auch als Schuld gehandelt wird, spielt es innerhalb der aktuellen Verhältnisse keine Rolle, ob wir Giralgeld verwenden. Aber auch in Bezug auf Giralgeld kann ich natürlich darüber nachdenken, wem es gehört und woher es kommt. Ich kann es nur nicht in die Hände nehmen. (Fortsetzung folgt)

[2 Kommentar]

Inhalt

Kollaboration versus Kooperation - Kollaboration versus Kooperation

Als Kollaboration wird - auch - die kriegspolitische Haltung von sogenannten Kollaborateuren bezeichnet, also von Menschen, die freiwillig mit Besetzungsmächten "zusammenarbeiten". Diese Wortbedeutung hat sich während des sogenannten 2. Weltkrieges in den von Deutschen besetzten Ländern eingebürgert, während im englischen Sprachraum der Ausdruck Kollaboration von dieser spezifischen Konnotation freigeblieben ist und sich im Kontext von labor und work mehr in der hier erläuterten Bedeutung etabliert hat.

Ich verwende den Ausdruck Kollaboration für die im Englischen explizite Differenz, in welcher die subjektive, funktionale Seite der Arbeit als labour bezeichnet wird und die entfremdete, industrielle Seite als work. Die Labour-Party meinte mit ihrer Selbstbezeichnung ursprünglich die anarchistische Utopie, in welcher Menschen ihre Zusammenarbeit selbst bestimmen. Dabei ging es gerade darum, jene perfekt entwickelte Kooperation aufzuheben, in welcher die Beteiligten in der industriellen Arbeitsteilung aufeinander abgestimmte Teiloperationen ausführen (müssen). Kollaboration hat dann in der spezifischen Perspektive des Industrieeigentümers auch etwas mit Verrat zu tun, weil in dieser Perspektive die Labour-Party als fremde Macht und ihre Mitglieder als Kollaborateure erscheinen.

Als Kollaboration bezeichne ich mithin eine nicht fremdbestimmte und hierarchiefreie Zusammenarbeit, in welcher jeder alles tut und alle das gleiche tun. Als Kooperation bezeichne ich dagegen das koordinierte Operieren, in welchem die Beiträge der Beteiligten arbeitsteilig auf ein fremdbestimmtes Produkt ausgerichtet sind. In der Kooperation macht jeder den ihm zugewiesenen Job. In der Kollaboration ist jede angeordnete Kooperation aufgehoben.

Ich erläutere die Differenz anhand von Enzyklopädien wie dem Brockhaus und der Wikipedia. Die ersten Enzyklopädien der Neuzeit waren als geordnete Darstellungen eines für objektiv gehaltenen Wissens gedacht. Die Verleger im Umfeld von D. Diderot und J. D’Alembert realisierten Mitte des 18. Jhd., dass Enzyklopädien als Bücher Geld einbringen könnten, sie machten die Enzyklopädie zur industriellen Ware, wobei die Produktion der Bücher manufakturmässig organisiert war, während die Inhalte der Bücher noch von sogenannten Autoren hervorgebracht wurden, die noch keine Lohnarbeiter waren. Wenig später wurde auch der Brockhaus gegründet, der bis zum Erscheinen der Wikipedia als konventionelles Verlagshaus mit einer ausdifferenzierten Redaktion fungierte. Die Brockhaus-Lexika waren industrielle Produkte, die von Lohnarbeitern in arbeitsteiliger Kooperation hergestellt wurden.

Die Wikipedia wird gemeinhin als Konkurrenz von Brockhaus und Konsorten gesehen und dabei als Lexikon aufgefasst, in welchem wie in jedem Lexikon Wissen nachgeschlagen  werden kann. Anfänglich versuchten die etablierten Verlage das Wissen aus der Wikipedia diskreditieren. Nachdem der Inhalt der Wikipedia rasch nicht mehr vom Inhalt vom Brockhaus unterschieden werden konnte, wurde immer klarer, was das Wissen der konventionellen Lexika war: ein Sammelsurium, dessen einzige Ordnung in der alphabetischen Anordnung der Stichworte lag. Als Lexikon ist die Wikipedia so gut oder schlecht wie jedes andere Lexikon.

Die Wikipedia kann aber auch als kollaboratives Schreibprojekt gesehen werden. Dabei geht es nicht darum, irgendwelches Wissen nachzuschlagen, sondern darum, in einem kollaborativen Schreibprozess zu erkunden, was aktuell gerade von der Schreibgemeinschaft als Wissen akzepiert wird. Jeder, der mit einem Text in der Wikipedia nicht einverstanden ist, verändert den Text, der dann wiederum allen andern als aktuelle Variante vorliegt, die weiter verbessert werden kann. In diesem Prozess wird Wissen nicht nachgeschlagen, sondern hervorgebracht. Und wer nicht total verblendet mitschreibt, weiss, um was für eine Art Wissen es sich dabei handelt. Es handelt sich um schlichten Commonsense, als welcher sich rückblickend auch Lexika wie der Brockhaus entpuppen.

Hier geht es nicht um irgendeine objektive Qualität der Wikipedia, sondern um den darin wenigstens angedachten kollaborativen Prozess, in welchem alle Beteiligten dasselbe tun. Alle schreiben die Wikipedia - im Prinzip.

Das Prinzip wird in zwei Hinsichten gebrochen. Zum einen braucht die Wikipedia natürlich wie jedes herkömmliche Lexikon Hardware, die hergestellt und verwaltet werden muss. Und wie bei D. Diderot und J. D’Alembert wird dieser Aspekt sehr industriell bewirtschaftet. Die Wikipedia ist jenseits davon, was im Lexikon steht, auch eine IT-Firma mit ausgeprägter Arbeitsteilung in Form von Lohnarbeit. Zum andern haben sich unter den Mitschreibenden durch eine Rollendifferenzierung sehr rasch Machtverhältnisse institutionalisiert, unter welchen die Kollaboration aufgehoben ist. Man kann darin eine Art ursprünglicher Akkumulation erkennen, die in Adel mündet.

Auch wenn in der Wikipedia nicht alle Beteiligten dasselbe tun (können), ist die Kollaboration doch partiell erkennbar. Die Beteiligten schreiben an demselben Hypertext. Und wenn ich in der Wikipedia schreibe, geht es mir nicht darum, ein Lexikon als eine Ware für andere herzustellen. Niemand hat mir solche Anweisung gegeben und niemand bezahlt mich dafür. Vielmehr erkenne ich darin eine Kommunikation unter den Mitschreibenden, mit welchen ich kollaborativ Formulierungen suche, die in dem Sinne gemeinsam sind, als sie für alle hinreichend viabel sind oder passen. Dieses kollaborative Schreiben ist eine Praxis, also eine Tätigkeit, die sich selbst genügt.

werden kann. Anfänglich versuchten die etablierten Verlage das Wissen aus der Wikipedia diskreditieren. Nachdem der Inhalt der Wikipedia rasch nicht mehr vom Inhalt vom Brockhaus unterschieden werden konnte, wurde immer klarer, was das Wissen der konventionellen Lexika war: ein Sammelsurium, dessen einzige Ordnung in der alphabetischen Anordnung der Stichworte lag. Als Lexikon ist die Wikipedia so gut oder schlecht wie jedes andere Lexikon.

Die Wikipedia kann aber auch als kollaboratives Schreibprojekt gesehen werden. Dabei geht es nicht darum, irgendwelches Wissen nachzuschlagen, sondern darum, in einem kollaborativen Schreibprozess zu erkunden, was aktuell gerade von der Schreibgemeinschaft als Wissen akzepiert wird. Jeder, der mit einem Text in der Wikipedia nicht einverstanden ist, verändert den Text, der dann wiederum allen andern als aktuelle Variante vorliegt, die weiter verbessert werden kann. In diesem Prozess wird Wissen nicht nachgeschlagen, sondern hervorgebracht. Und wer nicht total verblendet mitschreibt, weiss, um was für eine Art Wissen es sich dabei handelt. Es handelt sich um schlichten Commonsense, als welcher sich rückblickend auch Lexika wie der Brockhaus entpuppen.

Hier geht es nicht um irgendeine objektive Qualität der Wikipedia, sondern um den darin wenigstens angedachten kollaborativen Prozess, in welchem alle Beteiligten dasselbe tun. Alle schreiben die Wikipedia - im Prinzip.

Das Prinzip wird in zwei Hinsichten gebrochen. Zum einen braucht die Wikipedia natürlich wie jedes herkömmliche Lexikon Hardware, die hergestellt und verwaltet werden muss. Und wie bei D. Diderot und J. D’Alembert wird dieser Aspekt sehr industriell bewirtschaftet. Die Wikipedia ist jenseits davon, was im Lexikon steht, auch eine IT-Firma mit ausgeprägter Arbeitsteilung in Form von Lohnarbeit. Zum andern haben sich unter den Mitschreibenden durch eine Rollendifferenzierung sehr rasch Machtverhältnisse institutionalisiert, unter welchen die Kollaboration aufgehoben ist. Man kann darin eine Art ursprünglicher Akkumulation erkennen, die in Adel mündet.

Auch wenn in der Wikipedia nicht alle Beteiligten dasselbe tun (können), ist die Kollaboration doch partiell erkennbar. Die Beteiligten schreiben an demselben Hypertext. Und wenn ich in der Wikipedia schreibe, geht es mir nicht darum, ein Lexikon als eine Ware für andere herzustellen. Niemand hat mir solche Anweisung gegeben und niemand bezahlt mich dafür. Vielmehr erkenne ich darin eine Kommunikation unter den Mitschreibenden, mit welchen ich kollaborativ Formulierungen suche, die in dem Sinne gemeinsam sind, als sie für alle hinreichend viabel sind oder passen. Dieses kollaborative Schreiben ist eine Praxis, also eine Tätigkeit, die sich selbst genügt.

[0 Kommentar]

Inhalt

Team Teaching - September 29, 2016

Der folgenden Text beruht auf einem Gast-Vortrag an Schauspiel Akademie Zürich, den 1999 gehalten habe.

1. Die Aufgabe

Ich will hier praktizieren, was ich Ihnen vorschlage; Sie können es "Team Teaching" nennen - wenn Sie wollen. Ihr Herr Direktor, der mich freundlicherweise eingeladen hat, sagte mir zunächst, Sie hätten gerne 10 Kriterien zum TeamTeaching, die Sie bei Ihren Projekten berücksichtigen könn(t)en. Auf meine Nachfrage hin, sagte er, dass sich Ihre Diskussion häufig dahin verlaufe, dass man die Schauspielerei eigentlich nicht lehren könne, was irgendwie wahr, aber für eine Schauspiel-Akademie naheliegenderweise auch irgendwie unbefriedigend sei. So ungefähr wissen wir also, was unser Thema ist, und wir wissen relativ gut, zu welchen irgendwie unbefriedigenden Schlüssen wir nicht kommen wollen.

Ich frage mich zunächst, wie die Kompetenzen zu unserem Thema in unserem Kreise liegen. Ich frage mich, was jeder von uns hier von den andern lernen könnte? Meiner Erfahrung nach ist diese Frage konstitutiv für jedes gemeinsame Lernen. Wenn ich mit angehenden Schauspielern zusammen die Schauspielerei lernen wollte, würde ich mich nichts anderes fragen, als was ich jetzt mit Ihnen zusammen erörtern möchte.

Wenn nämlich ein junger Mensch sich in einer Schauspielakademie meldet, dann weiss er unerhört viel über die Schauspielerei, sonst käme er ja gar nicht auf die Idee, in diese Ausbildung zu kommen. Die Frage ist, was er wie weiss. Und Sie wissen über Ihre Arbeit hier natürlich auch unerhört viel. Und dafür interessiere ich mich jetzt, weil Sie mich eingeladen haben, mich mit Ihrer Aufgabe auseinanderzusetzen, respektive mich mit Ihnen über Ihre Aufgabe zusammenzusetzen.

2. Das Team

Ich schlage Ihnen also "Teamarbeit" vor. Den Ausdruck "Team" verwende ich allerdings nur, weil Herr Danzeisen das vorgeschlagen hat. Der Ausdruck Team suggeriert ein gemeinsames Ziel. Das will ich im Laufe meiner Vorstellung etwas relativieren.

Und den Ausdruck "Teaching" will ich gar nicht mehr verwenden, weil ich mit "Teaching" Erziehung und Lehren, also Ziehen und Belehren verbinde. Wo ich Be-Lehrern begegnet bin, habe ich innerlich immer den bekannte Schlager "We dont need no education, we dont need no thougth controll ...." gesungen.

Wenn ich hier und jetzt kein Teacher bin, was bin ich denn dann?

3. Vorstellung statt Teaching

Ich gebe Ihnen eine Vorstellung. Ich gebe Ihnen eine Vorstellung meiner Vorstellung. Und dabei, also in bezug auf die Vorstellung fühle ich mich hier an der Schauspielakademie natürlich in der Höhle der Löwen. Ich schlage Ihnen vor, meinen Beitrag unter den Gesichtspunkten einer Vorstellung zu betrachten. Wenn wir uns mit der Ausbildung von Schauspielern beschäftigen, scheint mir dies eine adäquate Form.

Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns über Vorstellungen unterhalten, über unsere Vorstellungen über das, was wir in unseren Vorstellungen tun. Wenn Sie meiner Einladung folgen, sitzen wir jetzt nicht mehr in einem Schulzimmer, sondern im Theater. Wir sind mitten drin in den Vorstellungen.

Ich will Ihnen etwas vormachen anstelle von etwas beibringen. Ich habe immer dort am meisten gelernt, wo ich von der Vorstellung, von der Performance beeindruckt war. Wenn jemand etwas kann, ist das für mich ansteckend, dann will ich das auch lernen.

4. Performance

Ich fasse meine jetztige Tätigkeit hier in diesem Theater als Kunst auf, das heisst praktische Erwägungen gelten mir im hegelschen Sinne aufgehoben. Als Lehrer würde ich Ihnen sagen, was Sie machen sollen und was Sie falsch machen. Ich würde Sie über Sie belehren. Als Künstler mache ich keine Mitteilungen, als Künstler suche ich den richtigen Ausdruck. Mein Werk gibt (auch mir) Auskunft über mich.

Ich gestalte mich in meinem Werk. Es wird mir Gegenstand und Widerstand, es zeigt mir, welche meiner Vorstellungen funktionieren und welche nicht. Mein Werk ist mein Spiegel. Ein Gemälde, eine Skulptur, ein Text, eine Aufführung sind physische Gegenstände, die ich mit meinen Vorstellungen vergleichn kann. Erst wenn ich produziere, kann ich meine Vorstellungen mit meinen Wahrnehmungen kritisieren.

Ich gestalte mein Werk autonom, nicht in Vor- oder Rücksicht auf Applaus oder Einschaltquoten. Wenn ich mich um Zustimmung in Form von Einschaltquoten kümmere, dann bin Verkäufer, nicht Künstler. Wenn ich mich hier um praktischen Nutzen meiner Vorstellung kümmern würde, wäre ich bestensfalls Kunsthandwerker. Dann würde ich etwas für Sie produzieren, nicht (für) mich. Kunst ist autonom. Ich mache Kunst für mich, nicht für andere. Meine Vorstellung muss mir gefallen. Natürlich nehme ich in Kauf, dass sie andern auch gefällt. Und wo ich ähnlich wie andere Menschen bin, rechne ich sogar damit, dass was für mich gut ist, andern auch gefallen kann.

Was mir gefällt, finde ich in mir. Wie aber könnte ich wissen, was Sie brauchen, was Ihnen gefällt? Wenn ich nicht mir vertraute, blieben nur Einschaltquoten.

5. Practise

Wie Sie sehen, haben wir keine Zuschauer. Wir können also frei und unbelastet üben. Frei von Vorstellungen, was die Zuschauer - und irgendwelche Lehrer und Kritiker - gerne sehen würden. In gewisser Weise haben wir aber natürlich ganz kritische Zuschauer - nämlich uns selbst. Wir erkennen leicht, ob unsere Vorstellung gut ist - gut für uns.

Ich würde beispielsweise gerne etwas vorsingen, ich merke aber, dass ich das nicht gut genug kann. Nich gut genug für meine Ansprüche. Ob es Ihnen vielleicht trotzdem gefallen würde, kann ich nicht beurteilen. Das ist mir aber auch kein Kriterium, in meiner Kunst muss ich mir genügen.

Meine Frage ist also, was kann ich gut genug, um es hier aufzuführen. Wenn wir zusammenarbeiten, ohne uns zu belehren, ist das eine mögliche Frage für alle Beteiligten. Dann stellen sich sofort auch die Bedingungen des Uebens ein. Ich mache auch etwas, was ich noch nicht gut genug kann, weil ich am Lernen bin.

6. Ursprüngliche Regie

Im Schauspiel gibt es Rollen. Es gibt zwei sehr verschiedene Rollen. Es gibt die Rollen innerhalb der Aufführung, die Masken, den König, den Romeo und den Frosch. Und es gibt die Rollen ausserhalb der Aufführung, die Rollen des Schauspielers und jene des Regisseurs, der weiss, was die Schauspieler tun sollen. Was ich aus der Theatergeschichte weiss - ich weiss es ganz unabhängig davon, in welchem objektiven Sinne es wahr sein könnte - ist, dass das Schauspiel lange Zeit keine Regie kannte. Die Schauspieler überlegten jeweils, wessen Kompetenzen für das aktuelle Spiel geeignet waren, die Ueberzähligen mussten raussitzen. Die machten sich dann mit allerhand Zwischenrufen wichtig, weil sie nicht mitspielen durften. So etablierte sich die Regie. Ich verstehe Ihre Einladung in diesem Sinne der ursprünglichen Regie, als Einladung zu Zwischenrufen, weil ich von Ihrem Unterrichts-Schauspiel nicht so viel wie Sie verstehe.

Dieses Verständnis des Unterrichtens liegt immer auch ganz nahe, wo etwa im Sport ein Trainer einen Weltmeister trainiert. Wenn dort der Lehrer besser wäre als der Schüler, dann wäre der Lehrer Weltmeister, nicht der Schüler. Je mehr eine Sportart in chauvinistisch-militärischem Nationalismus eingebunden ist, verkehren sich die Rollen und die Regisseure und die Trainer gewinnen Macht. Und in der Schule im engeren Sinne sind die Rollen ganz verkehrt, dort weiss der Schüler gar nichts und der Lehrer alles.

Im Ursprung des Wortes Pädagoge steckt ein römischer Diener, der vom Vater des Schülers - in der heutigen Zeit vom Staat - bezahlt wird. Aber nicht um den Schüler zu lehren, sondern um den Schüler sicher zu den Orten zu führen, wo er etwas lernen kann.

7. Lernen im Dialog

Lernen im Dialog bedeutet, dass alle Beteiligten lernen. Die Ausdrücke Monolog und Dialog sagen im hier gemeinten Sinn nichts über die Anzahl der beteiligten Personen, sondern etwas über die Anzahl der Sichtweisen. Monolog heisst die Einheit der Sichtweisen, wie sie von Lehrern angestrebt, respektive durchgesetzt wird. Die Schüler lernen, was der Lehrer weiss, am Schluss wissen alle dasselbe, nämlich das, was der Lehrer schon wusste.

Im Dialog wird gemeinsam erforscht, was jeder weiss. Dazu stellt jeder seine Vorstellungen vor. Jeder gibt seine Performance. Dabei lernt jeder das, was ihm lernenswert erscheint. Ziel des Dialoges ist Vielfalt, nicht Einfalt.

8. Lernen als Co-Evolution

Als Co-Evolution bezeichne ich die Evolutionen von verschiedenen Systemen, die einander gegenseitig voraussetzen. Grünpflanzen etwa produzieren im Metabolismus ihrer Autopoiese (Selbstorganisation) als Abfallprodukt Sauerstoff, den die Menschen für ihre Autopoiese brauchen. Menschen produzieren umgekehrt CO2, was die Grünpflanzen brauchen. Beide tun dies jedoch nicht für die je anderen Lebewesen, sondern beide sind für die je andern unabdingbare, aber einfach - also nicht aufgrund von Intention oder Koordination - vorhandene Milieueigenschaften. Normalerweise atmen Menschen nicht, damit die Planzen Stickstoff haben, und die Pflanzen haben schon Sauerstoff produziert, lange bevor es Menschen gab. Beide Systeme kümmern sich um ihre Bedürfnisse und nehmen die strukturelle Koppelung, die Co-Evolution lediglich in Kauf.

Wenn jeder das lernt, was für ihn gut ist, dann ist das in bestimmten Umgebungen auch für alle andern gut. Wenn ich hier eine Vorstellung gebe, die mir gefällt, dann kann die Vorstellung auch Ihnen gefallen.

9. Reflektion: Konstruktivismus und Systemtheorie

Ich will noch einige Anmerkungen zum theoretischen Hintergrund meiner Vorstellung machen. Wir können, wenn Sie wollen, in der Diskussion mehr darauf eingehen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach etwas mehr darüber lesen.

Der Volksmund macht sich über den Nürnberger Trichter lustig, also über die Idee, dass man den Schülern das Wissen eintrichtern könne. Vielen Pädagogen ist klar, dass die Schüler selbst lernen müssen. Die Frage, die ich mir als Pädagoge stelle, lautet deshalb, was kann ich Sinnvolles beitragen, wenn die Schüler doch alles selbst tun müssen?

Es gibt in dieser Diskussion über Lernen seit einiger Zeit systemtheoretische Ansätze unter Namen wie Radikaler Konstruktivismus, Systemtheorie 2. Ordnung oder Neue Lernkultur. Diese Ansätze gehen alle davon aus, dass jeder Mensch seine Welt selbst konstruiert. Es gibt keine Realität, die man erkennen kann oder muss. Es gibt nur die Welt, die man selbst hervorbringt. Es gibt dazu eine breite erkenntnistheoretische Diskussion. Ich verstehe diese Ansätze aber viel mehr pragmatisch. Meine Frage ist, woher kann ich wissen, was andere Menschen wissen müssten. Als Pädagoge kann ich Sie fragen, was Sie gerne wissen wollen.

Diese Ansätze haben einen ethischen Aspekt. Wenn ich meine Welt selbst hervorbringe, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich nur erzähle, wie die Welt wirklich ist, dann kann ich nichts dafür. Und natürlich ist hier mit Welt insbesondere unsere Unterrichtssituation gemeint. Wenn ich den Schülern etwas beibringen würde, dann müsste ich das verantworten. Was die Schüler selbst lernen, liegt in deren Veranwortung.

Diese Ansätze sind alle sehr subjektorientiert. Ich lade Sie ein, einmal zu versuchen, etwas für sich, anstatt etwas für die Schüler zu tun.

10. Rekursion: Alles nochmals

Wenn Sie am Anfang meines Vortrages gewusst hätten, was Sie jetzt (über diesen Vortrag) wissen, dann hätten Sie einen völlig anderen Vortrag gehört. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ich erzähle Ihnen deshalb den ganzen Vortrag nochmals. Ich bitte Sie dabei zu bedenken, dass ich wieder zu diesem Schluss gelange.

Ich stelle mir vor, dass Ihnen beim 2. Hören einige Punkte praktischer erscheinen. Schliesslich wollten Sie so etwas wie 10 Anweisungen.

Der 1. Punkt ist, dass wir klären, was wir nicht wollen. In unserem Falle war das, dass wir nicht finden wollen, dass man gar nicht lehren kann.

Der 2. Punkt ist, dass wir klären, was wir tun können, wenn wir nicht belehren wollen. Wir erforschen die Kompetenzen im Team. Wir machen eine Liste, wo jeder reinschreibt, was er gut kann.

Der 3. Punkt ist das Selbstverständnis, das wir einnehmen, wenn wir tun, was wir tun. Ich kann zu Ihnen als Lehrer sprechen und Ihnen mitteilen, was Sie tun sollen. Ich kann aber auch fast dasselbe tun und sagen und das als ansteckende Aufführung auffassen. Wir kritisieren uns unter ästhetischen Gesichtspunkten: Ich sage nicht, dass etwas nicht richtig ist, sondern warum mir die Vorstellung gefällt.

Der 4. Punkt ist das Referenzsystem: mache ich etwas für andere, bin ich fremdbestimmt. Mache ich etwas für mich, bin ich autonom. Kunst ist autonom, wenn ich als Pädagoge auftrete, dann im Sinne einer Performance.

Der 5. Punkt ist das Ueben. Es geht darum, dass ich im geschützten Raum der Akademie das Vorzeigen üben kann. Beim Ueben übe ich auch die Selbstbeurteilung.

Der 6. Punkt ist Regie. Als Pädagoge sehe ich mich als derjenige, der draussen sitzt und Zwischenrufe macht. Ich übernehme damit eine reflektierende Aussensicht. Im besten Falle mache ich vor, wie das aussieht, was auf der Bühne gemacht wird. Natürlich spielen alle Rollenträger auch diese Rolle.

Der 7. Punkt ist der Dialog. Es gibt keine richtige Lösung, die für alle gut wäre. Jeder trägt seine Sicht bei, alle wählen unter den beigetragenen Sichten das aus, was zu ihnen passt. Die Lehre besteht darin, möglichst viele Möglichkeiten, wie man etwas tun kann, aufzulisten.

Der 8. Punkt ist die Einsicht und das Vertrauen auf die Co-Evolution. Wenn jeder das tut, was für ihn gut ist, trägt er am meisten zum Gesamtnutzen bei. Jeder Unterricht wird langweilig, wenn man etwas für andere, insbesondere für den Lehrer tun muss.

Der 9. Punkt ist die Selbstverantwortung aller Beteiligten. Die Welt ist nicht vorgegeben. Jeder ist verantwortlich für das, was er wahrnimmt.

Der 10. Punkt ist die Rekursion. Do it again. Wir wiederholen die Aufführung, solange sie uns unterhält, solange wir in ihr etwas Neues finden können.

Literatur

Ich nenne hier einige Texte, in welchen Sie etwas mehr über die Grundlagen meiner Vorstellungen nachlesen können.

•Maturana, Humberto R. u. Francisco J. Varela (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern (Scherz).

•Todesco, Rolf (1999): Hyperkommunikation: SchriftUmSteller statt Schriftsteller. In: Beat Suter u. Michael Böhler (Hrsg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Basel/Frankfurt (Stroemfeld).

•von Foerster, Heinz: (1993): Wissen und Gewissen. Frankfurt (Suhrkamp, stw).

•von Glasersfeld, Ernst (1996): Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt (Suhrkamp)

Ihr Herr Direktor, der mich freundlicherweise eingeladen hat, sagte mir zunächst, Sie hätten gerne 10 Kriterien zum TeamTeaching, die Sie bei Ihren Projekten berücksichtigen könn(t)en. Auf meine Nachfrage hin, sagte er, dass sich Ihre Diskussion häufig dahin verlaufe, dass man die Schauspielerei eigentlich nicht lehren könne, was irgendwie wahr, aber für eine Schauspiel-Akademie naheliegenderweise auch irgendwie unbefriedigend sei. So ungefähr wissen wir also, was unser Thema ist, und wir wissen relativ gut, zu welchen irgendwie unbefriedigenden Schlüssen wir nicht kommen wollen.

Ich frage mich zunächst, wie die Kompetenzen zu unserem Thema in unserem Kreise liegen. Ich frage mich, was jeder von uns hier von den andern lernen könnte? Meiner Erfahrung nach ist diese Frage konstitutiv für jedes gemeinsame Lernen. Wenn ich mit angehenden Schauspielern zusammen die Schauspielerei lernen wollte, würde ich mich nichts anderes fragen, als was ich jetzt mit Ihnen zusammen erörtern möchte.

Wenn nämlich ein junger Mensch sich in einer Schauspielakademie meldet, dann weiss er unerhört viel über die Schauspielerei, sonst käme er ja gar nicht auf die Idee, in diese Ausbildung zu kommen. Die Frage ist, was er wie weiss. Und Sie wissen über Ihre Arbeit hier natürlich auch unerhört viel. Und dafür interessiere ich mich jetzt, weil Sie mich eingeladen haben, mich mit Ihrer Aufgabe auseinanderzusetzen, respektive mich mit Ihnen über Ihre Aufgabe zusammenzusetzen.

2. Das Team

Ich schlage Ihnen also "Teamarbeit" vor. Den Ausdruck "Team" verwende ich allerdings nur, weil Herr Danzeisen das vorgeschlagen hat. Der Ausdruck Team suggeriert ein gemeinsames Ziel. Das will ich im Laufe meiner Vorstellung etwas relativieren.

Und den Ausdruck "Teaching" will ich gar nicht mehr verwenden, weil ich mit "Teaching" Erziehung und Lehren, also Ziehen und Belehren verbinde. Wo ich Be-Lehrern begegnet bin, habe ich innerlich immer den bekannte Schlager "We dont need no education, we dont need no thougth controll ...." gesungen.

Wenn ich hier und jetzt kein Teacher bin, was bin ich denn dann?

3. Vorstellung statt Teaching

Ich gebe Ihnen eine Vorstellung. Ich gebe Ihnen eine Vorstellung meiner Vorstellung. Und dabei, also in bezug auf die Vorstellung fühle ich mich hier an der Schauspielakademie natürlich in der Höhle der Löwen. Ich schlage Ihnen vor, meinen Beitrag unter den Gesichtspunkten einer Vorstellung zu betrachten. Wenn wir uns mit der Ausbildung von Schauspielern beschäftigen, scheint mir dies eine adäquate Form.

Ich schlage Ihnen vor, dass wir uns über Vorstellungen unterhalten, über unsere Vorstellungen über das, was wir in unseren Vorstellungen tun. Wenn Sie meiner Einladung folgen, sitzen wir jetzt nicht mehr in einem Schulzimmer, sondern im Theater. Wir sind mitten drin in den Vorstellungen.

Ich will Ihnen etwas vormachen anstelle von etwas beibringen. Ich habe immer dort am meisten gelernt, wo ich von der Vorstellung, von der Performance beeindruckt war. Wenn jemand etwas kann, ist das für mich ansteckend, dann will ich das auch lernen.

4. Performance

Ich fasse meine jetztige Tätigkeit hier in diesem Theater als Kunst auf, das heisst praktische Erwägungen gelten mir im hegelschen Sinne aufgehoben. Als Lehrer würde ich Ihnen sagen, was Sie machen sollen und was Sie falsch machen. Ich würde Sie über Sie belehren. Als Künstler mache ich keine Mitteilungen, als Künstler suche ich den richtigen Ausdruck. Mein Werk gibt (auch mir) Auskunft über mich.

Ich gestalte mich in meinem Werk. Es wird mir Gegenstand und Widerstand, es zeigt mir, welche meiner Vorstellungen funktionieren und welche nicht. Mein Werk ist mein Spiegel. Ein Gemälde, eine Skulptur, ein Text, eine Aufführung sind physische Gegenstände, die ich mit meinen Vorstellungen vergleichn kann. Erst wenn ich produziere, kann ich meine Vorstellungen mit meinen Wahrnehmungen kritisieren.

Ich gestalte mein Werk autonom, nicht in Vor- oder Rücksicht auf Applaus oder Einschaltquoten. Wenn ich mich um Zustimmung in Form von Einschaltquoten kümmere, dann bin Verkäufer, nicht Künstler. Wenn ich mich hier um praktischen Nutzen meiner Vorstellung kümmern würde, wäre ich bestensfalls Kunsthandwerker. Dann würde ich etwas für Sie produzieren, nicht (für) mich. Kunst ist autonom. Ich mache Kunst für mich, nicht für andere. Meine Vorstellung muss mir gefallen. Natürlich nehme ich in Kauf, dass sie andern auch gefällt. Und wo ich ähnlich wie andere Menschen bin, rechne ich sogar damit, dass was für mich gut ist, andern auch gefallen kann.

Was mir gefällt, finde ich in mir. Wie aber könnte ich wissen, was Sie brauchen, was Ihnen gefällt? Wenn ich nicht mir vertraute, blieben nur Einschaltquoten.

5. Practise

Wie Sie sehen, haben wir keine Zuschauer. Wir können also frei und unbelastet üben. Frei von Vorstellungen, was die Zuschauer - und irgendwelche Lehrer und Kritiker - gerne sehen würden. In gewisser Weise haben wir aber natürlich ganz kritische Zuschauer - nämlich uns selbst. Wir erkennen leicht, ob unsere Vorstellung gut ist - gut für uns.

Ich würde beispielsweise gerne etwas vorsingen, ich merke aber, dass ich das nicht gut genug kann. Nich gut genug für meine Ansprüche. Ob es Ihnen vielleicht trotzdem gefallen würde, kann ich nicht beurteilen. Das ist mir aber auch kein Kriterium, in meiner Kunst muss ich mir genügen.

Meine Frage ist also, was kann ich gut genug, um es hier aufzuführen. Wenn wir zusammenarbeiten, ohne uns zu belehren, ist das eine mögliche Frage für alle Beteiligten. Dann stellen sich sofort auch die Bedingungen des Uebens ein. Ich mache auch etwas, was ich noch nicht gut genug kann, weil ich am Lernen bin.

6. Ursprüngliche Regie

Im Schauspiel gibt es Rollen. Es gibt zwei sehr verschiedene Rollen. Es gibt die Rollen innerhalb der Aufführung, die Masken, den König, den Romeo und den Frosch. Und es gibt die Rollen ausserhalb der Aufführung, die Rollen des Schauspielers und jene des Regisseurs, der weiss, was die Schauspieler tun sollen. Was ich aus der Theatergeschichte weiss - ich weiss es ganz unabhängig davon, in welchem objektiven Sinne es wahr sein könnte - ist, dass das Schauspiel lange Zeit keine Regie kannte. Die Schauspieler überlegten jeweils, wessen Kompetenzen für das aktuelle Spiel geeignet waren, die Ueberzähligen mussten raussitzen. Die machten sich dann mit allerhand Zwischenrufen wichtig, weil sie nicht mitspielen durften. So etablierte sich die Regie. Ich verstehe Ihre Einladung in diesem Sinne der ursprünglichen Regie, als Einladung zu Zwischenrufen, weil ich von Ihrem Unterrichts-Schauspiel nicht so viel wie Sie verstehe.

Dieses Verständnis des Unterrichtens liegt immer auch ganz nahe, wo etwa im Sport ein Trainer einen Weltmeister trainiert. Wenn dort der Lehrer besser wäre als der Schüler, dann wäre der Lehrer Weltmeister, nicht der Schüler. Je mehr eine Sportart in chauvinistisch-militärischem Nationalismus eingebunden ist, verkehren sich die Rollen und die Regisseure und die Trainer gewinnen Macht. Und in der Schule im engeren Sinne sind die Rollen ganz verkehrt, dort weiss der Schüler gar nichts und der Lehrer alles.

Im Ursprung des Wortes Pädagoge steckt ein römischer Diener, der vom Vater des Schülers - in der heutigen Zeit vom Staat - bezahlt wird. Aber nicht um den Schüler zu lehren, sondern um den Schüler sicher zu den Orten zu führen, wo er etwas lernen kann.

7. Lernen im Dialog

Lernen im Dialog bedeutet, dass alle Beteiligten lernen. Die Ausdrücke Monolog und Dialog sagen im hier gemeinten Sinn nichts über die Anzahl der beteiligten Personen, sondern etwas über die Anzahl der Sichtweisen. Monolog heisst die Einheit der Sichtweisen, wie sie von Lehrern angestrebt, respektive durchgesetzt wird. Die Schüler lernen, was der Lehrer weiss, am Schluss wissen alle dasselbe, nämlich das, was der Lehrer schon wusste.

Im Dialog wird gemeinsam erforscht, was jeder weiss. Dazu stellt jeder seine Vorstellungen vor. Jeder gibt seine Performance. Dabei lernt jeder das, was ihm lernenswert erscheint. Ziel des Dialoges ist Vielfalt, nicht Einfalt.

8. Lernen als Co-Evolution

Als Co-Evolution bezeichne ich die Evolutionen von verschiedenen Systemen, die einander gegenseitig voraussetzen. Grünpflanzen etwa produzieren im Metabolismus ihrer Autopoiese (Selbstorganisation) als Abfallprodukt Sauerstoff, den die Menschen für ihre Autopoiese brauchen. Menschen produzieren umgekehrt CO2, was die Grünpflanzen brauchen. Beide tun dies jedoch nicht für die je anderen Lebewesen, sondern beide sind für die je andern unabdingbare, aber einfach - also nicht aufgrund von Intention oder Koordination - vorhandene Milieueigenschaften. Normalerweise atmen Menschen nicht, damit die Planzen Stickstoff haben, und die Pflanzen haben schon Sauerstoff produziert, lange bevor es Menschen gab. Beide Systeme kümmern sich um ihre Bedürfnisse und nehmen die strukturelle Koppelung, die Co-Evolution lediglich in Kauf.

Wenn jeder das lernt, was für ihn gut ist, dann ist das in bestimmten Umgebungen auch für alle andern gut. Wenn ich hier eine Vorstellung gebe, die mir gefällt, dann kann die Vorstellung auch Ihnen gefallen.

9. Reflektion: Konstruktivismus und Systemtheorie

Ich will noch einige Anmerkungen zum theoretischen Hintergrund meiner Vorstellung machen. Wir können, wenn Sie wollen, in der Diskussion mehr darauf eingehen. Vielleicht wollen Sie aber auch einfach etwas mehr darüber lesen.

Der Volksmund macht sich über den Nürnberger Trichter lustig, also über die Idee, dass man den Schülern das Wissen eintrichtern könne. Vielen Pädagogen ist klar, dass die Schüler selbst lernen müssen. Die Frage, die ich mir als Pädagoge stelle, lautet deshalb, was kann ich Sinnvolles beitragen, wenn die Schüler doch alles selbst tun müssen?

Es gibt in dieser Diskussion über Lernen seit einiger Zeit systemtheoretische Ansätze unter Namen wie Radikaler Konstruktivismus, Systemtheorie 2. Ordnung oder Neue Lernkultur. Diese Ansätze gehen alle davon aus, dass jeder Mensch seine Welt selbst konstruiert. Es gibt keine Realität, die man erkennen kann oder muss. Es gibt nur die Welt, die man selbst hervorbringt. Es gibt dazu eine breite erkenntnistheoretische Diskussion. Ich verstehe diese Ansätze aber viel mehr pragmatisch. Meine Frage ist, woher kann ich wissen, was andere Menschen wissen müssten. Als Pädagoge kann ich Sie fragen, was Sie gerne wissen wollen.

Diese Ansätze haben einen ethischen Aspekt. Wenn ich meine Welt selbst hervorbringe, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich nur erzähle, wie die Welt wirklich ist, dann kann ich nichts dafür. Und natürlich ist hier mit Welt insbesondere unsere Unterrichtssituation gemeint. Wenn ich den Schülern etwas beibringen würde, dann müsste ich das verantworten. Was die Schüler selbst lernen, liegt in deren Veranwortung.

Diese Ansätze sind alle sehr subjektorientiert. Ich lade Sie ein, einmal zu versuchen, etwas für sich, anstatt etwas für die Schüler zu tun.

10. Rekursion: Alles nochmals

Wenn Sie am Anfang meines Vortrages gewusst hätten, was Sie jetzt (über diesen Vortrag) wissen, dann hätten Sie einen völlig anderen Vortrag gehört. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Ich erzähle Ihnen deshalb den ganzen Vortrag nochmals. Ich bitte Sie dabei zu bedenken, dass ich wieder zu diesem Schluss gelange.

Ich stelle mir vor, dass Ihnen beim 2. Hören einige Punkte praktischer erscheinen. Schliesslich wollten Sie so etwas wie 10 Anweisungen.

Der 1. Punkt ist, dass wir klären, was wir nicht wollen. In unserem Falle war das, dass wir nicht finden wollen, dass man gar nicht lehren kann.

Der 2. Punkt ist, dass wir klären, was wir tun können, wenn wir nicht belehren wollen. Wir erforschen die Kompetenzen im Team. Wir machen eine Liste, wo jeder reinschreibt, was er gut kann.

Der 3. Punkt ist das Selbstverständnis, das wir einnehmen, wenn wir tun, was wir tun. Ich kann zu Ihnen als Lehrer sprechen und Ihnen mitteilen, was Sie tun sollen. Ich kann aber auch fast dasselbe tun und sagen und das als ansteckende Aufführung auffassen. Wir kritisieren uns unter ästhetischen Gesichtspunkten: Ich sage nicht, dass etwas nicht richtig ist, sondern warum mir die Vorstellung gefällt.

Der 4. Punkt ist das Referenzsystem: mache ich etwas für andere, bin ich fremdbestimmt. Mache ich etwas für mich, bin ich autonom. Kunst ist autonom, wenn ich als Pädagoge auftrete, dann im Sinne einer Performance.

Der 5. Punkt ist das Ueben. Es geht darum, dass ich im geschützten Raum der Akademie das Vorzeigen üben kann. Beim Ueben übe ich auch die Selbstbeurteilung.

Der 6. Punkt ist Regie. Als Pädagoge sehe ich mich als derjenige, der draussen sitzt und Zwischenrufe macht. Ich übernehme damit eine reflektierende Aussensicht. Im besten Falle mache ich vor, wie das aussieht, was auf der Bühne gemacht wird. Natürlich spielen alle Rollenträger auch diese Rolle.

Der 7. Punkt ist der Dialog. Es gibt keine richtige Lösung, die für alle gut wäre. Jeder trägt seine Sicht bei, alle wählen unter den beigetragenen Sichten das aus, was zu ihnen passt. Die Lehre besteht darin, möglichst viele Möglichkeiten, wie man etwas tun kann, aufzulisten.

Der 8. Punkt ist die Einsicht und das Vertrauen auf die Co-Evolution. Wenn jeder das tut, was für ihn gut ist, trägt er am meisten zum Gesamtnutzen bei. Jeder Unterricht wird langweilig, wenn man etwas für andere, insbesondere für den Lehrer tun muss.

Der 9. Punkt ist die Selbstverantwortung aller Beteiligten. Die Welt ist nicht vorgegeben. Jeder ist verantwortlich für das, was er wahrnimmt.

Der 10. Punkt ist die Rekursion. Do it again. Wir wiederholen die Aufführung, solange sie uns unterhält, solange wir in ihr etwas Neues finden können.

Literatur

Ich nenne hier einige Texte, in welchen Sie etwas mehr über die Grundlagen meiner Vorstellungen nachlesen können.

•Maturana, Humberto R. u. Francisco J. Varela (1987): Der Baum der Erkenntnis. Bern (Scherz).

•Todesco, Rolf (1999): Hyperkommunikation: SchriftUmSteller statt Schriftsteller. In: Beat Suter u. Michael Böhler (Hrsg.): Hyperfiction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und Literatur. Basel/Frankfurt (Stroemfeld).

•von Foerster, Heinz: (1993): Wissen und Gewissen. Frankfurt (Suhrkamp, stw).

•von Glasersfeld, Ernst (1996): Radikaler Konstruktivismus. Ideen, Ergebnisse, Probleme. Frankfurt (Suhrkamp)

[0 Kommentar]

Inhalt

(miss)Kredit - September 24, 2016

Jedes Missverständnis, dass ich in Bezug auf Kredit finden kann, wurzelt darin, dass Kredit als Geld gesehen wird und vice versa, dass Geld als Kredit gesehen wird. Geld hat seine Funktion im Tausch, noch vor dem Warentausch. Geld ist materiell. Kredit ist etwas ganz anderes. Es ist aber üblich geworden, Kredit in GeldFORM auszudrücken. Nur deswegen sollte man Geld und Kredit weder verwechseln noch vermengen - es sei denn, man erreiche dadurch eine Begründung, die einem wohlfeil ist. Um eine Analogie zu geben (oder zwei): C. Shannon hat in die Kommunikationstheorie einen InformationsGEHALT einführt. Viele Menschen sprechen dagegen von Information, eben wie bei Krediten von Geld statt von GeldFORM sprechen. Ebenso bei der sogenannten Energie. Wir verbrauchen materielle EnergieTRÄGER, viele Menschen sprechen von einem EnergieVERBRAUCH.

Ich verwende den Ausdruck Kredit für ein Darlehen,  wenn ich das Darlehen im Kontext des Warentausches wahrnehme. Wenn ich Waren kaufe, vollziehe ich einen Tausch gegen Geld. Solange ich das Geld noch nicht bezahlt habe, bezeichne ich es als Kredit, das heisst der Verkäufer ist mein Kreditor

, der - dem Wortsinn Gläubiger gemäss - glaubt, dass ich bezahlen werde. In diesem Sinn ist der Kredit eine Nichtbar-Bezahlung, was ich invers als Darlehen meines Kreditors auffassen kann.

Eine spezielle Variante des Kredits involviert eine Bank. Sie bezahlt dem Verkäufer an meiner Stelle, wodurch sie mein Kreditor wird. Ich kann in diesem Sinne Waren auf Kredit kaufen oder Kredit im Sinne eines Darlehens aufnehmen, um Waren zu kaufen.

In meiner Buchhaltungssprache unterscheide ich die beiden Fälle, indem ich im ersten Fall von einem Kreditor spreche und die Warenlieferung in Form einer offenen Rechnung in die Buchhaltung eintrage, womit ich auf einen zeitversetzten Tausch verweise. Die Bank dagegen, von welcher ich einen Kredit erhalte, bezeichne ich in der Buchhaltung nicht als Kreditor und umgekehrt sieht mich die Bank auch nicht als Kreditor, wenn ich mein Geld auf ein Sparkonto lege, weil wir dabei nicht ans Tauschen denken.

wenn ich das Darlehen im Kontext des Warentausches wahrnehme. Wenn ich Waren kaufe, vollziehe ich einen Tausch gegen Geld. Solange ich das Geld noch nicht bezahlt habe, bezeichne ich es als Kredit, das heisst der Verkäufer ist mein Kreditor