Kopien meiner Blogs (Weblog)

als Datensicherung

[ zurück ]

[ Stichworte ]

[ Die Hyper-Bibliothek ]

[ Systemtheorie ]

[ Meine Bücher ]

Inhalt - weiter

eine Maschine zum Nähen .. - September 13, 2015

In meiner Technikgeschichte befasste ich mich gerade mit dem Übergang vom Werkzeug zur Maschine. C. Babbage, der Vater des Computers, definierte: ”Die Vereinigung aller dieser einfachen Instrumente, durch einen einzigen Motor in  Bewegung gesetzt, bildet eine Maschine”.

Als Nähmaschine bezeichne ich - tautologischerweise - eine Maschine zum Nähen. Meine Nähmaschine hat einen Motor. Aber ist Grossmutters Tret-Nähmaschine (k)eine Maschine?

Zwar ist klar, dass die Tret-Nähmaschine, nur weil sie "Maschine" genannt wird, sowenig eine Maschine sein muss, wie die Erdbeere eine Beere ist. Aber verdrängen lässt sich die Frage, indem man auf den sprachlich-ausdrücklichen Aspekt des Einwandes verweist, nicht. Die Tret-Nähmaschine verweist auf ein tieferliegendes Problem. Definitionen implizieren durch ihre Begriffsbäume Verwandtschafts-oder Entwicklungstheorien. Zu unserer Einteilung der Tierwelt beispielsweise gehören implizite Evolutionstheorien. Die unterstellten Verwandtschaften können falsch oder bedingungsmässig unvollständig sein, wobei "falsch" hier weder logisch noch letztlich, sondern umgangssprachlich gemeint ist. Definitionen und die in ihnen steckenden "Theorien" sind umgangssprachlich falsch, wenn sie am praktischen Anliegen scheitern. Ein Wal ist in diesem Sinne kein Fisch, weil er nicht in einem unmittelbar über dem Wasser gedeckten Aquarium gehalten werden kann. In unserem Zusammenhang interessiert aber mehr, dass es Theorien gibt, deren Gegenstände sich "bewusst" gegen die Theorie verhalten können. Naturwissenschaftliche Gegenstände haben kein Eigenleben, die Erde muss sich drehen, ein Magnet muss Strom induzieren, wenn er unter bestimmten Bedingungen steht. Es geht nicht darum, dass sich die letzten Gegenstände der Naturwissenschaften der Bestimmbarkeit auch entziehen, oder darum, dass konkrete Wissenschaft immer durch noch gründlichere Erkenntnis ersetzt wird. Hier geht es um die wissenschaftlichen Gegenstände selbst. Naturwissenschaften definieren sich über Gegenstände, die keinen Willen haben.

Sozialwissenschaftliche Theorien dagegen-davonabgesehen, dass sie in einem unmittelbaren Sinne falsch sein können - leiden immer auch darunter, dass sie einen Gegenstand haben, den die Menschen bewusst verändern können. Wenn wir also von Menschen hergestellte Gegenstände klassifizieren, können wir nicht verhindern, dass Menschen die postulierte Ordnung - begründet - brechen.

Die Tret-Nähmaschine ist eine ,Maschine‘, der die ,vernünftige‘ Energieversorgung fehlt. Sie ist eine typisch anachronistische Ingenieursleistung: Ein Werkzeug, das die Entwicklungsstufe der Maschine hat, aber - energiemässig - keine ist. Die Erfinder(ingenieure), die im Falle der ersten Nähmaschinen mehr technische Pioniere als Ingenieure waren, widersetzten sich unserer Definition nach dem Gebot der Praxis. Die Praxis (hier wohl der Markt) verlangte nach einem Werkzeug, das die relativ einfache, aber (für Handwerkerinnen) komplizierte Nähbewegung ersetzte, aber nicht zu teuer war. Was "teuer" damals geheissen hat, zeigen heute weniger die vollautomatischen Billigst-Nähmaschinen, als die fehlende Strominfrastruktur in den Entwicklungsländern. Die Tret-Nähmaschine erfüllt bestimmte Gebote des praktischen Lebens. Wer etwa, um Wasser zu schöpfen, einen lebenden Ochsen an den Ziehbrunnen spannt, macht dies wohl eher, weil er kein vernünftigeres Werkzeug, als weil er etwas gegen unsere Definition hat. Gleichwohl hat er, oder vielmehr macht er etwas gegen die Definition. Der Ochse am Ziehbrunnen ist dem Ochsenbesitzer, was der Sklave seinem Feudalherrn und was unser Schmidt seinem Taylor. Alle überbrücken eine vor-zeitige Idee. Sie stehen für antizipierte Werkzeuge, die noch nicht entwickelt sind. So gesehen verfolgen die Ingenieure eine antizipierte Wirklichkeit, sie ,ent-wickeln‘, packen aus oder entfalten, was dem Werkzeug immer schon innewohnt. Ingenieure entwickeln das Werkzeug im besten Sinne des Wortes. Sie entwickeln, wenn man so will, die Menschen aus ihrer viehischen Not, andere Lebewesen, insbesondere andere Menschen als Werkzeuge zu missbrauchen"

Bewegung gesetzt, bildet eine Maschine”.

Als Nähmaschine bezeichne ich - tautologischerweise - eine Maschine zum Nähen. Meine Nähmaschine hat einen Motor. Aber ist Grossmutters Tret-Nähmaschine (k)eine Maschine?

Zwar ist klar, dass die Tret-Nähmaschine, nur weil sie "Maschine" genannt wird, sowenig eine Maschine sein muss, wie die Erdbeere eine Beere ist. Aber verdrängen lässt sich die Frage, indem man auf den sprachlich-ausdrücklichen Aspekt des Einwandes verweist, nicht. Die Tret-Nähmaschine verweist auf ein tieferliegendes Problem. Definitionen implizieren durch ihre Begriffsbäume Verwandtschafts-oder Entwicklungstheorien. Zu unserer Einteilung der Tierwelt beispielsweise gehören implizite Evolutionstheorien. Die unterstellten Verwandtschaften können falsch oder bedingungsmässig unvollständig sein, wobei "falsch" hier weder logisch noch letztlich, sondern umgangssprachlich gemeint ist. Definitionen und die in ihnen steckenden "Theorien" sind umgangssprachlich falsch, wenn sie am praktischen Anliegen scheitern. Ein Wal ist in diesem Sinne kein Fisch, weil er nicht in einem unmittelbar über dem Wasser gedeckten Aquarium gehalten werden kann. In unserem Zusammenhang interessiert aber mehr, dass es Theorien gibt, deren Gegenstände sich "bewusst" gegen die Theorie verhalten können. Naturwissenschaftliche Gegenstände haben kein Eigenleben, die Erde muss sich drehen, ein Magnet muss Strom induzieren, wenn er unter bestimmten Bedingungen steht. Es geht nicht darum, dass sich die letzten Gegenstände der Naturwissenschaften der Bestimmbarkeit auch entziehen, oder darum, dass konkrete Wissenschaft immer durch noch gründlichere Erkenntnis ersetzt wird. Hier geht es um die wissenschaftlichen Gegenstände selbst. Naturwissenschaften definieren sich über Gegenstände, die keinen Willen haben.

Sozialwissenschaftliche Theorien dagegen-davonabgesehen, dass sie in einem unmittelbaren Sinne falsch sein können - leiden immer auch darunter, dass sie einen Gegenstand haben, den die Menschen bewusst verändern können. Wenn wir also von Menschen hergestellte Gegenstände klassifizieren, können wir nicht verhindern, dass Menschen die postulierte Ordnung - begründet - brechen.

Die Tret-Nähmaschine ist eine ,Maschine‘, der die ,vernünftige‘ Energieversorgung fehlt. Sie ist eine typisch anachronistische Ingenieursleistung: Ein Werkzeug, das die Entwicklungsstufe der Maschine hat, aber - energiemässig - keine ist. Die Erfinder(ingenieure), die im Falle der ersten Nähmaschinen mehr technische Pioniere als Ingenieure waren, widersetzten sich unserer Definition nach dem Gebot der Praxis. Die Praxis (hier wohl der Markt) verlangte nach einem Werkzeug, das die relativ einfache, aber (für Handwerkerinnen) komplizierte Nähbewegung ersetzte, aber nicht zu teuer war. Was "teuer" damals geheissen hat, zeigen heute weniger die vollautomatischen Billigst-Nähmaschinen, als die fehlende Strominfrastruktur in den Entwicklungsländern. Die Tret-Nähmaschine erfüllt bestimmte Gebote des praktischen Lebens. Wer etwa, um Wasser zu schöpfen, einen lebenden Ochsen an den Ziehbrunnen spannt, macht dies wohl eher, weil er kein vernünftigeres Werkzeug, als weil er etwas gegen unsere Definition hat. Gleichwohl hat er, oder vielmehr macht er etwas gegen die Definition. Der Ochse am Ziehbrunnen ist dem Ochsenbesitzer, was der Sklave seinem Feudalherrn und was unser Schmidt seinem Taylor. Alle überbrücken eine vor-zeitige Idee. Sie stehen für antizipierte Werkzeuge, die noch nicht entwickelt sind. So gesehen verfolgen die Ingenieure eine antizipierte Wirklichkeit, sie ,ent-wickeln‘, packen aus oder entfalten, was dem Werkzeug immer schon innewohnt. Ingenieure entwickeln das Werkzeug im besten Sinne des Wortes. Sie entwickeln, wenn man so will, die Menschen aus ihrer viehischen Not, andere Lebewesen, insbesondere andere Menschen als Werkzeuge zu missbrauchen"

[0 Kommentar]

Inhalt

Verallgemeinerung und Abstraktion - September 10, 2015

Verallgemeinerung und Abstraktion gehören umgangssprachlich diffus als Quasisysnonyme zueinander. Da es aber offensichtlich zwei verschiedene Wörter sind, liegt nahe, dass ich mir eine Differenz dialogisch bewusst mache und so erkenne, was im Alltag durch das Synomisieren unterschlagen wird. Vorweg muss ich sagen, was ich als "dialogisches Erkennen" bezeichne, weil ich auch diese Wörter nicht im umgangssprachlichen Sinn verwende. Dialog verwende ich nicht für "irgendwie friedenstiftende Gespräche", sondern im Sinne von "dia Logos", womit ich literal meine, dass ich durch das Sprechen hindurch (dia) zu meinem je eigenen Bewusstsein (Logos) komme. Mit Erkennen bezeichne ich nicht ein naives Für-wahr-mehmen, sondern ein aktives Teilnehmen, wie es etwa in der biblischen Formulierung erscheint, wo Adam Eva erkannte, worauf sie einen Sohn gebar (Genesis,4).

Als Abstraktion bezeichne ich das Verhältnis zwischen zwei Beobachtungen, die ich auf dasselbe Referenzobjekt beziehe, wobei die abstraktere Beobachtung weniger Aspekte des Objektes bezeichnet. Wenn mir beispielsweis e jemand erzählt, dass er einen Hund gesehen hat, dann könnte er mir stattdessen auch erzählen, das er einen Pudel oder ein Tier gesehen hat. Diese Unterscheidung beziehe ich nicht darauf, was er gesehen hat, sondern auf die Beschreibung von dem, was er gesehen hat. Seine Wahrnehmung ist dafür unerheblich, ich höre ja nur, was gesagt, also beobachtet wird.

Ich unterscheide "Hund" und "Tier" als verschiedene Beobachtungen. Wenn ich selbst etwas wahrnehme, was ich als Hund oder als Tier bezeichnen kann, muss ich mich für eine der Beobachtungen entscheiden. Wann also sage ich - im gegebenen Fall - Hund und wann sage ich Tier? Das ist nicht vom Wahrnehmungsgegenstand abhängig, sondern davon, worüber ich sprechen will.

Von Tieren spreche ich etwa, wenn ich die Sonderstellung des Menschen hervorheben will, während ich von Hunden spreche, wenn ich bestimmte Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren beobachte. Der Unterschied,

den ich zwischen Hund und Tier mache, zeigt sich begrifflich, also wenn ich diese Begriffe durch Definitions-Sätze ersetze. Über den Hund sage ich in der Definition alles, was ich über das Tier sage (Genus proximum) und zusätzlich, wie ich den Hund von aneren Tieren unterscheide (differentia specifica). Umgekehrt lasse ich das, was ich über den Hund zusätzlich sage, weg, wenn ich das Tier definiere. Dieses Weglassen bezeichne ich als Abstraktion, was pseudoetymologisch eine Art Kunstwort für dieses spezielle Weglassen ist.

Das, was ich sehe und beschreibe, wenn ich von einem Hund spreche, ist durch meine Abstraktion nicht betroffen. Ein Hund und meine sinnliche Wahrnehmung des Hundes verändert sich in keiner Weise, wenn ich ihn als Tier bezeichne. Die Abstraktion betrifft nur meine Beschreibung. Im jeweiligen Oberbegriff lasse ich Bedeutungs-Aspekte und Form-Bestimmungen weg, die ich auf der Ebene des Begriffes verwende.

Das, was ich als Verallgemeinerung bezeichne, betrifft dagegen das Referenzobjekt. Ich erkenne in jedem Hund den Hund - unabhängig davon, wie ich ihn bezeichne. Wenn ich eine Pudel sehe oder von einem Pudel spreche, meine ich eine besondere Erscheinung eines allgemeineren Falles. Das je konkrete Tier (hier der Hund) ist keine Abweichung von einem "Durchschnittstier", sondern eine Erscheinungsform aufgrund welcher ich - unter Verwendung von beigebrachten Kategorien - mir das je spezifische und das Allgemeine (hier Tier) bewusst machen kann. Dabei werde ich nicht wie das sprichwörtliche Kleinkind, das ein Kuh als Wauwau bezeichnet, bei jedem konkreten Tier eine je beliebige Verallgemeinerung leisten.

Der Hund wehrt sich nicht gegen meine Verallgemeinerung und ich weiss nicht, ob und inwiefern er sich als Hund erkennt. Aber ich mag es nicht, wenn ich in vermeintlichen Verallgemeinerungen anderer Menschen erscheine. Ich mag nicht, wenn ich als Objekt einer Klasse zugeordnet werde. Und ich brauche nicht sehr viel Empathie um zu erkennen, dass andere Menschen das sehr oft auch nicht mögen. Dazu gibt es manifeste Kommunikationen, etwa der sogenannte Gender-Diskurs, in welchem ganz bestimmte Verallgemeinerungen problematisiert werden. Ich selbst sehe mich zwar als Mann, aber nicht als das, was gemeinhin als "Mann" beobachtet wird. In extremeren Fällen wird sogar die Kommunikation abgewehrt. Das Wort "Neger" beispielsweise steht für eine Zurechnung, die kein Mensch mehr auf sich bezogen mag. Diese spezielle Fälle verdeutlichen, dass dabei die Abstraktion keine wesentliche Rolle spielt.

Die subtilste Form der Verallgemeinerung erkenne ich in "Man"-

Formulierungen, die oft auch in einer "Wir"-Form erscheinen. Diese Verallgemeinerungen beruhen auf sozusagen totalen Abstraktionen, weil das gemeinte Allgemeine gar nicht mehr bezeichnet und mithin der Reflexion entzogen wird. Unter subjektwissenschaftlichen Gesichtspunkten schreibe ich, was ich beobachte. Ich schliesse damit weder ein noch aus, dass andere dasselbe beobachten. Meine Abstraktionen mache ich mir durch Explikationen meiner Definitionen bewusst, während Verallgemeinerungen nur in Form von gemeinsamen Interessen erscheinen, die ich nie alleine bezeichnen kann.

e jemand erzählt, dass er einen Hund gesehen hat, dann könnte er mir stattdessen auch erzählen, das er einen Pudel oder ein Tier gesehen hat. Diese Unterscheidung beziehe ich nicht darauf, was er gesehen hat, sondern auf die Beschreibung von dem, was er gesehen hat. Seine Wahrnehmung ist dafür unerheblich, ich höre ja nur, was gesagt, also beobachtet wird.

Ich unterscheide "Hund" und "Tier" als verschiedene Beobachtungen. Wenn ich selbst etwas wahrnehme, was ich als Hund oder als Tier bezeichnen kann, muss ich mich für eine der Beobachtungen entscheiden. Wann also sage ich - im gegebenen Fall - Hund und wann sage ich Tier? Das ist nicht vom Wahrnehmungsgegenstand abhängig, sondern davon, worüber ich sprechen will.

Von Tieren spreche ich etwa, wenn ich die Sonderstellung des Menschen hervorheben will, während ich von Hunden spreche, wenn ich bestimmte Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren beobachte. Der Unterschied,

den ich zwischen Hund und Tier mache, zeigt sich begrifflich, also wenn ich diese Begriffe durch Definitions-Sätze ersetze. Über den Hund sage ich in der Definition alles, was ich über das Tier sage (Genus proximum) und zusätzlich, wie ich den Hund von aneren Tieren unterscheide (differentia specifica). Umgekehrt lasse ich das, was ich über den Hund zusätzlich sage, weg, wenn ich das Tier definiere. Dieses Weglassen bezeichne ich als Abstraktion, was pseudoetymologisch eine Art Kunstwort für dieses spezielle Weglassen ist.

Das, was ich sehe und beschreibe, wenn ich von einem Hund spreche, ist durch meine Abstraktion nicht betroffen. Ein Hund und meine sinnliche Wahrnehmung des Hundes verändert sich in keiner Weise, wenn ich ihn als Tier bezeichne. Die Abstraktion betrifft nur meine Beschreibung. Im jeweiligen Oberbegriff lasse ich Bedeutungs-Aspekte und Form-Bestimmungen weg, die ich auf der Ebene des Begriffes verwende.

Das, was ich als Verallgemeinerung bezeichne, betrifft dagegen das Referenzobjekt. Ich erkenne in jedem Hund den Hund - unabhängig davon, wie ich ihn bezeichne. Wenn ich eine Pudel sehe oder von einem Pudel spreche, meine ich eine besondere Erscheinung eines allgemeineren Falles. Das je konkrete Tier (hier der Hund) ist keine Abweichung von einem "Durchschnittstier", sondern eine Erscheinungsform aufgrund welcher ich - unter Verwendung von beigebrachten Kategorien - mir das je spezifische und das Allgemeine (hier Tier) bewusst machen kann. Dabei werde ich nicht wie das sprichwörtliche Kleinkind, das ein Kuh als Wauwau bezeichnet, bei jedem konkreten Tier eine je beliebige Verallgemeinerung leisten.

Der Hund wehrt sich nicht gegen meine Verallgemeinerung und ich weiss nicht, ob und inwiefern er sich als Hund erkennt. Aber ich mag es nicht, wenn ich in vermeintlichen Verallgemeinerungen anderer Menschen erscheine. Ich mag nicht, wenn ich als Objekt einer Klasse zugeordnet werde. Und ich brauche nicht sehr viel Empathie um zu erkennen, dass andere Menschen das sehr oft auch nicht mögen. Dazu gibt es manifeste Kommunikationen, etwa der sogenannte Gender-Diskurs, in welchem ganz bestimmte Verallgemeinerungen problematisiert werden. Ich selbst sehe mich zwar als Mann, aber nicht als das, was gemeinhin als "Mann" beobachtet wird. In extremeren Fällen wird sogar die Kommunikation abgewehrt. Das Wort "Neger" beispielsweise steht für eine Zurechnung, die kein Mensch mehr auf sich bezogen mag. Diese spezielle Fälle verdeutlichen, dass dabei die Abstraktion keine wesentliche Rolle spielt.

Die subtilste Form der Verallgemeinerung erkenne ich in "Man"-

Formulierungen, die oft auch in einer "Wir"-Form erscheinen. Diese Verallgemeinerungen beruhen auf sozusagen totalen Abstraktionen, weil das gemeinte Allgemeine gar nicht mehr bezeichnet und mithin der Reflexion entzogen wird. Unter subjektwissenschaftlichen Gesichtspunkten schreibe ich, was ich beobachte. Ich schliesse damit weder ein noch aus, dass andere dasselbe beobachten. Meine Abstraktionen mache ich mir durch Explikationen meiner Definitionen bewusst, während Verallgemeinerungen nur in Form von gemeinsamen Interessen erscheinen, die ich nie alleine bezeichnen kann.

[0 Kommentar]

Inhalt

Deutschland verlässt den Euro - September 6, 2015

Ein kleine interesante Inversion wird jetzt von einigen US- Politökonomen (Prestowitz und Prout) lanciert:

Nicht Griechenland, sondern Deutschland müsste den Euro verlassen. Das würde die neue Mark aufwerten und den Euro abwerten und damit ein neues Spiel um ein relatives Gleichgewicht begründen.

Die US-Oekos hegen natürlich die Hoffnung, dass sie auf diesem Weg die Profite, die Deutschland zur Zeit in der Eurozone macht, teilweise (oder ganz) übernehmen könnten.

Davon abgesehen, ist die Idee bedenkenswert - und wird wohl bald von einigen EU-Staaten "bedenkt".

Deutschland wird das kaum freiwillig tun, aber die anderen Mitglieder des Euros werden über kurz oder lang das Ungleichgewicht auf diese Weise thematisieren. Das ist eine gefährliche Kurve, denn sie wird Deutschland viel stärker isolieren als das bisher nur medial geschehen ist. Die Erfahrung lehrt,, was Deutschland füher in dieser Situation gemacht hat und wirft ein Licht auf die Popularisierungen von sogenannten Rechtspolitiken.

Diese (nicht ganz neue und deshalb als "Nazitum" bezeichnete) Politik erscheint in dieser Perspektive nicht als eine Politik von wie auch immer gesinnten "Rechten", sondern als Option der deutschen Regierung, die sich bislang nur durch unterschwelliges Abwarten und einem davon ablenkenden Griechenlandpoker auszeichnet. Die Kriegsgefahr nimmt zu, wenn Deutschland in Bedrängnis nach rechts rücken wird.

Politökonomen (Prestowitz und Prout) lanciert:

Nicht Griechenland, sondern Deutschland müsste den Euro verlassen. Das würde die neue Mark aufwerten und den Euro abwerten und damit ein neues Spiel um ein relatives Gleichgewicht begründen.

Die US-Oekos hegen natürlich die Hoffnung, dass sie auf diesem Weg die Profite, die Deutschland zur Zeit in der Eurozone macht, teilweise (oder ganz) übernehmen könnten.

Davon abgesehen, ist die Idee bedenkenswert - und wird wohl bald von einigen EU-Staaten "bedenkt".

Deutschland wird das kaum freiwillig tun, aber die anderen Mitglieder des Euros werden über kurz oder lang das Ungleichgewicht auf diese Weise thematisieren. Das ist eine gefährliche Kurve, denn sie wird Deutschland viel stärker isolieren als das bisher nur medial geschehen ist. Die Erfahrung lehrt,, was Deutschland füher in dieser Situation gemacht hat und wirft ein Licht auf die Popularisierungen von sogenannten Rechtspolitiken.

Diese (nicht ganz neue und deshalb als "Nazitum" bezeichnete) Politik erscheint in dieser Perspektive nicht als eine Politik von wie auch immer gesinnten "Rechten", sondern als Option der deutschen Regierung, die sich bislang nur durch unterschwelliges Abwarten und einem davon ablenkenden Griechenlandpoker auszeichnet. Die Kriegsgefahr nimmt zu, wenn Deutschland in Bedrängnis nach rechts rücken wird.

[0 Kommentar]

Inhalt

Technikgeschichte (zu diasynchron, Teil 3) - August 28, 2015

Technikgeschichte ist in einer spezifischen Weise simpel, wenn ich sie als Geschichte in einer Zeittafel erzähle. Ich kann dann jedem Gegenstand, den ich als technisch erachte, eine Zeit zuordnen und schon steht die Geschichte. Wenn ich im Nachhinein weitere Gegenstände finde, kann ich sie problemlos einfügen. Die Zeitleiste bestimmt wo ich sie einordne.

Wenn ich den Gegenständen den Zeitpunkt ihres ersten Auftretens zuordne, schreibe ich - was sehr konventionell ist - eine Erfindungengeschichte. Das einzige Problem besteht zunächst in der Wahl der Gegenstände. Wenn ich die Geschichte überdies relativ endlich halten will, muss ich eine Auswahl treffen, weil ich dann nicht jeden Gegenstand aufzählen kann. Ich brauche dazu ein Kriterium, das muss mir aber nicht bewusst sein. Und ich kann auch in diesem Fall jederzeit weitere Items am genau richtigen Ort einfügen.

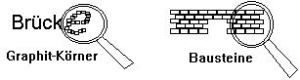

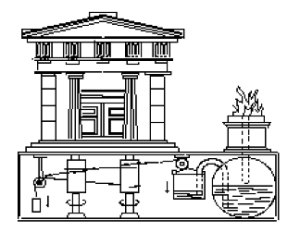

Der Witz solcher Geschichten oder Zeittafeln besteht darin, keine Entwicklungen zu beschreiben. Jeder Gegenstand steht für sich, es spielt für die Geschichte keine Rolle, welche Voraussetzungen seine Erfindung hatte und inwiefern er mit anderen Gegenständen verwandt ist. Einige Geschichtenerzähler tun sich schwer damit, dass bestimmte Gegenstände im Laufe der Zeit wieder verschwinden und später nochmals erfunden werden. In den konventionellen Technikgeschichten erscheint etwa die Erfindung der Dampfmaschine oder die des Schiesspulvers zuerst als prinzipiell und erst später als eigentlich. Wenn ich sage, dass Heron von Alexandria die Dampfmaschine im Prinzip erfunden hat, sage i ch eigentlich, dass ich seine Erfindung nicht oder eben nur im Prinzip in Betracht ziehe, weil sie - im Prinzip - keine relevanten Beitrag zur aktuellen Technik darstellt. Welche Beiträge ich für relevant halte, ist von einem Kriterium abhängig, das mir aber auch keineswegs bewusst sein muss. In vielen gängigen Geschichten wird J. Watt als Erfinder der Dampfmaschine genannt, weil seine Dampfmaschine als relevant beobachtet wird. In diesen Geschichten wird nicht nur Heron "vergessen".

In Bezug auf die Zeittafel muss ich mich natürlich entscheiden, welche Erfindung ich als "Dampfmaschine" bezeichne und welche eben noch nicht, aber nachdem ich den Gegenstand bestimmt habe, steht fest, wo er in der Geschichte erscheint. Die Dampfmaschine von J. Watt erscheint 1769. Kritisch ist nur, was im erwähnten Fall als Dampfmaschine gelten soll. Das ist aber eine technische, nicht eine historische Frage. Interessanterweise wurde die erste eigentliche Technikgeschichte der Dampfmaschine gewidmet. Sie wurde vom Ingenieur C. Matschoss, also von einem Techniker, nicht von einem Historiker geschrieben.

Die "Geschichte" wird etwas komplizierter, wenn ich die Zeitleiste weglasse. Einerseits mache ich mir damit einfach das Naturwüchsige der Zeittafel bewusst, habe dann andrerseits aber das Problem, wie ich die Ereignisse (anders) auswählen und sortieren soll. Indem ich die Zeitleiste weglasse, wird nicht nur das Sortieren der Ereignisse zu einer neuen Aufgabe, sondern vor allem auch, welche Ereignisse ich wie sortiere. Ich setze Ereignisse, die ich als technisch erachte, in eine Beziehung, was zuvor durch die naturwüchsige Zeitreihe

aufgehoben war.

Ich beobachte die Technik als Resultat einer Entwicklung, in welcher sich mein Verhalten dadurch verändert, dass ich effizientere Verfahren entwickle und verwende. Die alten Griechen haben viele effiziente Verfahren entwickelt, sie aber nicht angewendet. Wenn ich sachliche Entwicklungen oder Differenzierungen von Verfahrensweisen darstelle, impliziere ich natürlich auch "Zeit", weil Entwicklungen tautologischerweise in der Zeit stattfinden. Dabei handelt es sich aber um eine Systemzeit, nicht um historische Zeitpunkte. Damit J. Watt die Dampfmaschine verbessern konnte, musste die Dampfmaschine bereits existieren, aber es spielt für die Verbesserung keine Rolle, wie lange sie schon existierte und wann sie erfunden wurde. Ich beobachte die technische Entwicklung also in diesem historischen Sinn unabhängig von der Zeit.

Ich komme aber natürlich nicht umhin, effiziente Verfahren auszuwählen. Der Ansatz, den ich hier verfolge, besteht darin, meine subjektive Betroffenheit als Kriterium zu verwenden. Die Zeit ist darin als perspektivischer

Beobachtungszeitpunkt aufgehoben. Ich beobachte in einem deiktischen Sinn hier und jetzt. Ich unterscheide jenseits der Zeitgeschichte fünf - bereits erläuterte - Bereiche, die ich auch nicht technisch sondern subjektiv und produktiv begründe. Ich brauche Nahrung, Wohnung und allerlei Geräte, nur schon um die Nahrung kühl und die Wohnung warm zu halten. Es geht dabei nicht um irgendeine psychologistische Bedürfnispyramide im Sinne von Maslow, ich brauche zum Leben viel mehr als Nahrung und Wohnung. Ich beobachte hier aber nur, was ich als so "gemacht zu" begreife, dass dafür Werkzeug gebraucht werden können. Die ganze Natur, mich selbst und all meine Beziehungen zu anderen Menschen erkenne ich nicht als so "gemacht".

Evolutionstheoretische Technikgeschichten schreibe ich - tautologischerweise - rückwärts. In vielen vermeintlichen Technikgeschichten spielt beispielsweise die Dampfmaschine eine sehr wichtige Rolle, die normalerweise nicht reflektiert wird. Ihre Relevanz bezieht die Dampfmaschine in solchen Geschichten - wie bewusst auch immer - daraus, dass sie für die Epoche der Industrialisierung steht. Die Industrialisierung ist ein historischer Prozess, der wichtig sein mag, aber sie ist kein technisches Ereignis, auch wenn die Technik darin eine Rolle spielt. Die Dampfmaschine dient also der Charakterisierung einer Epoche in einer ganz anderen Geschichte. Für mich - hier und jetzt - spielt die Dampfmaschine, auch jene von J. Watt im Prinzip keine Rolle, weil sie in meinem Leben, vom Dampfkochtopf und Vergnügungsfahrten auf dem Dampfschiff abgesehen, praktisch keine Rolle spielt. In meinem Leben spielen aber andere Motoren eine grosse Rolle und wenn ich die Entwicklung dieser Motoren anschaue, spielen darin die Dampfmaschinen die Rolle von noch rezenten Vertretern einer Evolution. Ich verstehe die Dampfmaschine in einem spezifischen Sinn wie die Anatomie der Affen, weil ich - rückwärtsblickend - weiss, was daraus geworden ist. Die Relevanz der Dampfmaschine begreife ich dabei technisch, nicht irgendwie sozial. In dieser Differenz erkenne ich nebenbei bemerkt auch den Grund, warum auch Soziologen keine Technik (er)kennen, sondern nur gesellschaftliche Folgen von nicht-funktionierender Technik.

Technisch kann ich überdies die Dampfmaschine wie etwa das Rad oder Schrauben nur als Teil von verfahrenstragenden Erfindungen beobachten. Die Dampfmaschine allein hat keinen Sinn, weil sie weder als Gerät noch als Werkzeug eine Funktion erfüllt.

ch eigentlich, dass ich seine Erfindung nicht oder eben nur im Prinzip in Betracht ziehe, weil sie - im Prinzip - keine relevanten Beitrag zur aktuellen Technik darstellt. Welche Beiträge ich für relevant halte, ist von einem Kriterium abhängig, das mir aber auch keineswegs bewusst sein muss. In vielen gängigen Geschichten wird J. Watt als Erfinder der Dampfmaschine genannt, weil seine Dampfmaschine als relevant beobachtet wird. In diesen Geschichten wird nicht nur Heron "vergessen".

In Bezug auf die Zeittafel muss ich mich natürlich entscheiden, welche Erfindung ich als "Dampfmaschine" bezeichne und welche eben noch nicht, aber nachdem ich den Gegenstand bestimmt habe, steht fest, wo er in der Geschichte erscheint. Die Dampfmaschine von J. Watt erscheint 1769. Kritisch ist nur, was im erwähnten Fall als Dampfmaschine gelten soll. Das ist aber eine technische, nicht eine historische Frage. Interessanterweise wurde die erste eigentliche Technikgeschichte der Dampfmaschine gewidmet. Sie wurde vom Ingenieur C. Matschoss, also von einem Techniker, nicht von einem Historiker geschrieben.

Die "Geschichte" wird etwas komplizierter, wenn ich die Zeitleiste weglasse. Einerseits mache ich mir damit einfach das Naturwüchsige der Zeittafel bewusst, habe dann andrerseits aber das Problem, wie ich die Ereignisse (anders) auswählen und sortieren soll. Indem ich die Zeitleiste weglasse, wird nicht nur das Sortieren der Ereignisse zu einer neuen Aufgabe, sondern vor allem auch, welche Ereignisse ich wie sortiere. Ich setze Ereignisse, die ich als technisch erachte, in eine Beziehung, was zuvor durch die naturwüchsige Zeitreihe

aufgehoben war.

Ich beobachte die Technik als Resultat einer Entwicklung, in welcher sich mein Verhalten dadurch verändert, dass ich effizientere Verfahren entwickle und verwende. Die alten Griechen haben viele effiziente Verfahren entwickelt, sie aber nicht angewendet. Wenn ich sachliche Entwicklungen oder Differenzierungen von Verfahrensweisen darstelle, impliziere ich natürlich auch "Zeit", weil Entwicklungen tautologischerweise in der Zeit stattfinden. Dabei handelt es sich aber um eine Systemzeit, nicht um historische Zeitpunkte. Damit J. Watt die Dampfmaschine verbessern konnte, musste die Dampfmaschine bereits existieren, aber es spielt für die Verbesserung keine Rolle, wie lange sie schon existierte und wann sie erfunden wurde. Ich beobachte die technische Entwicklung also in diesem historischen Sinn unabhängig von der Zeit.

Ich komme aber natürlich nicht umhin, effiziente Verfahren auszuwählen. Der Ansatz, den ich hier verfolge, besteht darin, meine subjektive Betroffenheit als Kriterium zu verwenden. Die Zeit ist darin als perspektivischer

Beobachtungszeitpunkt aufgehoben. Ich beobachte in einem deiktischen Sinn hier und jetzt. Ich unterscheide jenseits der Zeitgeschichte fünf - bereits erläuterte - Bereiche, die ich auch nicht technisch sondern subjektiv und produktiv begründe. Ich brauche Nahrung, Wohnung und allerlei Geräte, nur schon um die Nahrung kühl und die Wohnung warm zu halten. Es geht dabei nicht um irgendeine psychologistische Bedürfnispyramide im Sinne von Maslow, ich brauche zum Leben viel mehr als Nahrung und Wohnung. Ich beobachte hier aber nur, was ich als so "gemacht zu" begreife, dass dafür Werkzeug gebraucht werden können. Die ganze Natur, mich selbst und all meine Beziehungen zu anderen Menschen erkenne ich nicht als so "gemacht".

Evolutionstheoretische Technikgeschichten schreibe ich - tautologischerweise - rückwärts. In vielen vermeintlichen Technikgeschichten spielt beispielsweise die Dampfmaschine eine sehr wichtige Rolle, die normalerweise nicht reflektiert wird. Ihre Relevanz bezieht die Dampfmaschine in solchen Geschichten - wie bewusst auch immer - daraus, dass sie für die Epoche der Industrialisierung steht. Die Industrialisierung ist ein historischer Prozess, der wichtig sein mag, aber sie ist kein technisches Ereignis, auch wenn die Technik darin eine Rolle spielt. Die Dampfmaschine dient also der Charakterisierung einer Epoche in einer ganz anderen Geschichte. Für mich - hier und jetzt - spielt die Dampfmaschine, auch jene von J. Watt im Prinzip keine Rolle, weil sie in meinem Leben, vom Dampfkochtopf und Vergnügungsfahrten auf dem Dampfschiff abgesehen, praktisch keine Rolle spielt. In meinem Leben spielen aber andere Motoren eine grosse Rolle und wenn ich die Entwicklung dieser Motoren anschaue, spielen darin die Dampfmaschinen die Rolle von noch rezenten Vertretern einer Evolution. Ich verstehe die Dampfmaschine in einem spezifischen Sinn wie die Anatomie der Affen, weil ich - rückwärtsblickend - weiss, was daraus geworden ist. Die Relevanz der Dampfmaschine begreife ich dabei technisch, nicht irgendwie sozial. In dieser Differenz erkenne ich nebenbei bemerkt auch den Grund, warum auch Soziologen keine Technik (er)kennen, sondern nur gesellschaftliche Folgen von nicht-funktionierender Technik.

Technisch kann ich überdies die Dampfmaschine wie etwa das Rad oder Schrauben nur als Teil von verfahrenstragenden Erfindungen beobachten. Die Dampfmaschine allein hat keinen Sinn, weil sie weder als Gerät noch als Werkzeug eine Funktion erfüllt.

[0 Kommentar]

Inhalt

Hyper-Buch - August 22, 2015

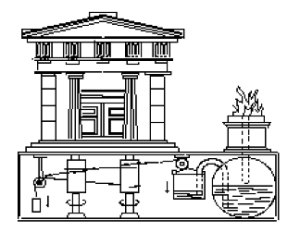

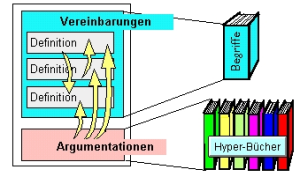

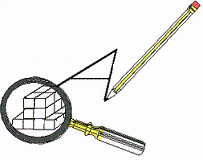

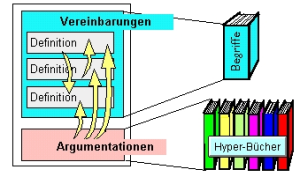

Als Hyperbuch bezeichne ich – in einer bewusst gewählten Metapher – einen Hypertext, wenn ich einen begrenzten Text zu einem begrenzten Thema  schreiben will. Ich bezeichne ihnden Text auch als – noch nicht entwickeltes – Hyperbuch, weil ich ihn auf einem Computer schreibe und Links in den Text einfüge. Das eigentliche Hyperbuch entwickelt sich – im Rahmen einer Hyperbibliothek – durch verlinkte Textauslagerungen, wodurch es prägnant wird, also wenig Redundanz enthält, weil die Vereinbarungen, etwa in Form von Definitionen im Hyperlexikon ausgelagert sind.

Als Hyperleser kann ich abschätzen, welche Auslagerungen ich verfolgen muss und welche nicht, zumal wenn ich den Charakter der Auslagerungen auch kenne. Begriffsdefinitionen lese ich genau und nur dann, wenn ich merke, dass meine Begriffe nicht passen oder der Text damit keinen Sinn ergibt.

Als Hyperbuch bezeichne ich eine – beispielsweise durch einen “vorwärts”-Link markierte Reihe von Hypertextteilen, die ich wie Buch lesen kann, weil sie in der vorgeschlagenen Reihenfolge eine buchartige Argumentation ergeben. Die primitivste Form des Hyperbuches erstelle ich, indem ich einen vorhandenen Buchtext zerschneide und die Teile in ihrer ursprünglichen Reihenfolge verlinke. Nach diesem Muster werden sehr viele Hypermedia-Werke gestaltet, die einfach hyper-modern sein wollen.

Hyper-Bücher sind also keine Bücher; sie sind nicht aus gebundenem oder broschierten Papier, sondern Hypertext(-teil)e, die wie Bücher gelesen werden können, weil sie Argumentationen enthalten. Hyper-Bücher bestehen aus anderen Hyper-Bücher oder sie sind elementar, also eigenständige Argumente in der Hyper-Bibliothek. Jede Argumentation kann in verschiedenen Hyper-Büchern verwendet werden, einige Hyper-Bücher sind Teilmengen von andern.

Ich unterscheide verschiedene Hyperbuchformen. Hier will ich aber das Wesen des Hyperbuches, das dem spezifischen Textträger entspringt, hervorheben. Der Computer hat als Textträger das Buch in einem evolutionstheoretischen Sinn abgelöst. Das heisst, es gibt neben dem Computer weiterhin Bücher, wie es neben den Menschen auch weiterhin Affen gibt. In plausiblen biologischen Evolutionsgeschichten – wie sie etwa K. Holzkamp erzählt – waren die ersten Menschen unter den Primaten eine Randerscheinung, die wie etwa die Neandertaler auch dann und wann wieder ganz verschwunden sind. Evolutionär erfolgreiche Entwicklung erkläre ich mir damit, dass ihre Vorteile ihre Nachteile im je gegebenen Kontext überwiegen.

Ich vergleiche dabei nicht verschiedene noch existierende Arten, sondern spezifische Aspekte, die bei der entwickelteren Art hinzugekommen sind. Menschen gestalten ihre Umwelt, wozu sie Werkzeuge herstellen. Affen können auch ohne Werkzeuge gut leben.

Menschen stellen Text und damit verbunden Textträger her. Sie verwenden dabei Werkzeuge, die sie in einem evolutionären Sinn entwickeln. Als entwickelste Form des Textträgers setz(t)en sich Computer gegenüber bedruckten Textträgern im evolutionären Prozess allmählich durch, was ich mir dadurch erkläre, dass sie die spezifische Begrenzung von Büchern nicht haben. Die Bücher sind aber bislang nicht ausgestorben. Vielmehr gab es zunächst auch auf den Computern vor allem hergebrachte Texte und mithin im hergebrachten Empfinden auch “Bücher”, wobei die eigentliche Buchproduktion noch lange Zeit so dominant war, so dass das “Buch” – als Textmengenart -weiterhin bestehen blieb. Ich lese auf meinem Computer deshalb auch sogenannte e-books.

Computer sprengen Text, sie machen Hypertext möglich. Durch das WWW wurde – wenn dort auch nicht in einem dominanten Sinn – Hypertext massenhaft. Hypertext sehe ich als Grundlage für ein neues Verständnis von Textmengen und Textgrenzen. Während die sagenhaften Bibliothekare von Alexandria noch von allen Büchern, die es in der damaligen Welt gab, eine Kopie haben wollten, haben die meisten wirklich existierenden Bibliotheken den Anspruch von möglichst vielen relevanten Büchern ein Exemplar im Gestell zu haben.

Durch die Kategorien, die ich anhand von Hypertext auf dem Computer generiere, sehe ich das Buch und die Bibliothek als technisch primitivere Formen einer Evolution, so wie ich im Affen in gewisser Hinsicht eine Vorstufe des Menschen sehe, was ich nur kann, weil ich ihn mit dem Menschen vergleichen kann.

Das Buch und noch viel mehr das Massenbuch, das Gutenberg zugedichtet wird, verbreitet Text, wie die Kinotechnik Bilder und das Radio Lautfolgen verbreitet. Das einzelne Buch hat eine massive Begrenzung, es kann nur begrenzte Textmengen enthalten. Damit verbunden hat das Buch ein massenhaftes Normalempfinden dafür begründet, dass und wie Text begrenzt sein sollte.

Wenn ich Hypertext schreibe, produziere ich Textbausteine, also eine Art Hyper-Vokabular, mittels dessen ich als Hyperleser meine Texte quasi lesend schreibe, indem ich sie zusammenstelle, wie ich beim konventionellen Schreiben Wörter zusammenstelle. Ich schreibe aber auch mit dem Computer und auf dem Computer zur allmählichen Verfertigung meiner Gedanken, die ich innerhalb eines gemeinten Themas ordne. So passen meine Texte zu meiner Vorstellung von mehr oder weniger langen Büchern, gerade weil ich in eigentlichen Büchern diesen spezifischen Sinn erkenne.

PS: Ich schreibe zur Zeit an einem Hyperbuch (in welchem dieser Text auch enthalten ist): Schrift-Sprache - das wird ein Buch

schreiben will. Ich bezeichne ihnden Text auch als – noch nicht entwickeltes – Hyperbuch, weil ich ihn auf einem Computer schreibe und Links in den Text einfüge. Das eigentliche Hyperbuch entwickelt sich – im Rahmen einer Hyperbibliothek – durch verlinkte Textauslagerungen, wodurch es prägnant wird, also wenig Redundanz enthält, weil die Vereinbarungen, etwa in Form von Definitionen im Hyperlexikon ausgelagert sind.

Als Hyperleser kann ich abschätzen, welche Auslagerungen ich verfolgen muss und welche nicht, zumal wenn ich den Charakter der Auslagerungen auch kenne. Begriffsdefinitionen lese ich genau und nur dann, wenn ich merke, dass meine Begriffe nicht passen oder der Text damit keinen Sinn ergibt.

Als Hyperbuch bezeichne ich eine – beispielsweise durch einen “vorwärts”-Link markierte Reihe von Hypertextteilen, die ich wie Buch lesen kann, weil sie in der vorgeschlagenen Reihenfolge eine buchartige Argumentation ergeben. Die primitivste Form des Hyperbuches erstelle ich, indem ich einen vorhandenen Buchtext zerschneide und die Teile in ihrer ursprünglichen Reihenfolge verlinke. Nach diesem Muster werden sehr viele Hypermedia-Werke gestaltet, die einfach hyper-modern sein wollen.

Hyper-Bücher sind also keine Bücher; sie sind nicht aus gebundenem oder broschierten Papier, sondern Hypertext(-teil)e, die wie Bücher gelesen werden können, weil sie Argumentationen enthalten. Hyper-Bücher bestehen aus anderen Hyper-Bücher oder sie sind elementar, also eigenständige Argumente in der Hyper-Bibliothek. Jede Argumentation kann in verschiedenen Hyper-Büchern verwendet werden, einige Hyper-Bücher sind Teilmengen von andern.

Ich unterscheide verschiedene Hyperbuchformen. Hier will ich aber das Wesen des Hyperbuches, das dem spezifischen Textträger entspringt, hervorheben. Der Computer hat als Textträger das Buch in einem evolutionstheoretischen Sinn abgelöst. Das heisst, es gibt neben dem Computer weiterhin Bücher, wie es neben den Menschen auch weiterhin Affen gibt. In plausiblen biologischen Evolutionsgeschichten – wie sie etwa K. Holzkamp erzählt – waren die ersten Menschen unter den Primaten eine Randerscheinung, die wie etwa die Neandertaler auch dann und wann wieder ganz verschwunden sind. Evolutionär erfolgreiche Entwicklung erkläre ich mir damit, dass ihre Vorteile ihre Nachteile im je gegebenen Kontext überwiegen.

Ich vergleiche dabei nicht verschiedene noch existierende Arten, sondern spezifische Aspekte, die bei der entwickelteren Art hinzugekommen sind. Menschen gestalten ihre Umwelt, wozu sie Werkzeuge herstellen. Affen können auch ohne Werkzeuge gut leben.

Menschen stellen Text und damit verbunden Textträger her. Sie verwenden dabei Werkzeuge, die sie in einem evolutionären Sinn entwickeln. Als entwickelste Form des Textträgers setz(t)en sich Computer gegenüber bedruckten Textträgern im evolutionären Prozess allmählich durch, was ich mir dadurch erkläre, dass sie die spezifische Begrenzung von Büchern nicht haben. Die Bücher sind aber bislang nicht ausgestorben. Vielmehr gab es zunächst auch auf den Computern vor allem hergebrachte Texte und mithin im hergebrachten Empfinden auch “Bücher”, wobei die eigentliche Buchproduktion noch lange Zeit so dominant war, so dass das “Buch” – als Textmengenart -weiterhin bestehen blieb. Ich lese auf meinem Computer deshalb auch sogenannte e-books.

Computer sprengen Text, sie machen Hypertext möglich. Durch das WWW wurde – wenn dort auch nicht in einem dominanten Sinn – Hypertext massenhaft. Hypertext sehe ich als Grundlage für ein neues Verständnis von Textmengen und Textgrenzen. Während die sagenhaften Bibliothekare von Alexandria noch von allen Büchern, die es in der damaligen Welt gab, eine Kopie haben wollten, haben die meisten wirklich existierenden Bibliotheken den Anspruch von möglichst vielen relevanten Büchern ein Exemplar im Gestell zu haben.

Durch die Kategorien, die ich anhand von Hypertext auf dem Computer generiere, sehe ich das Buch und die Bibliothek als technisch primitivere Formen einer Evolution, so wie ich im Affen in gewisser Hinsicht eine Vorstufe des Menschen sehe, was ich nur kann, weil ich ihn mit dem Menschen vergleichen kann.

Das Buch und noch viel mehr das Massenbuch, das Gutenberg zugedichtet wird, verbreitet Text, wie die Kinotechnik Bilder und das Radio Lautfolgen verbreitet. Das einzelne Buch hat eine massive Begrenzung, es kann nur begrenzte Textmengen enthalten. Damit verbunden hat das Buch ein massenhaftes Normalempfinden dafür begründet, dass und wie Text begrenzt sein sollte.

Wenn ich Hypertext schreibe, produziere ich Textbausteine, also eine Art Hyper-Vokabular, mittels dessen ich als Hyperleser meine Texte quasi lesend schreibe, indem ich sie zusammenstelle, wie ich beim konventionellen Schreiben Wörter zusammenstelle. Ich schreibe aber auch mit dem Computer und auf dem Computer zur allmählichen Verfertigung meiner Gedanken, die ich innerhalb eines gemeinten Themas ordne. So passen meine Texte zu meiner Vorstellung von mehr oder weniger langen Büchern, gerade weil ich in eigentlichen Büchern diesen spezifischen Sinn erkenne.

PS: Ich schreibe zur Zeit an einem Hyperbuch (in welchem dieser Text auch enthalten ist): Schrift-Sprache - das wird ein Buch

[0 Kommentar]

Inhalt

Technikgeschichte (zu diasynchron, Teil 2) - August 14, 2015

In meiner Technikgeschichte unterscheide ich verschiedene Aspekte, die ich im Sinne einer Robinsonade als Tätigkeiten zur Erhaltung meines Lebens unterscheide:

– Anbau (und Abbau: Feuer)

– Bau

– Geräte

– Werkzeuge

– Widerspiegelung

In dieser Geschichte erscheinen die Tätigkeitsbereiche zunächst nacheinander und zwar in einer Reihenfolge, in welcher ich zunehmend mehr "Technik" erkenne. In jedem Bereich erkenne ich Entwicklungen, die gegenseitig von einander abhängig sind, aber die Bereiche nicht aufheben.

Ich beginne deshalb mit dem Anbau. Indem ich Pflanzen anbaue statt wilde Früchte zu sammeln, erhöhe ich die Effizienz beim Erarbeiten meiner Nahrung. Am Anfang gibt es noch keinen Acker, geschweige denn Spaten oder Pflug. Ich erkenne auch noch keine Zucht, obwohl ich gewählte Samen sähe, geschweige denn Kunstdünger oder Genmanipulation. Das Verfahren lässt sich nur ganz marginal technisieren. Ich verwende etwa einen Grabstock, den ich schon davor beim Sammeln von wilden Früchten verwendet habe.

Die nächste Stufe bezeichne ich als Bauen. Ich denke dabei zuerst an ein Dach, das zur Hütte wird und an den Ackerbau, womit ich nicht das Anbauen bezeichne, sondern das Herstellen des Ackers, wozu beispielsweise das Eingrenzen durch Steine gehört, aber auch das Entsteinen und das Kanalisieren von Wasserläufen. Auf dieser Stufe stelle ich die einfachsten Artefakte her. Das Ur-Haus, etwa die Jurte oder das Tippi aus Stöcken und Fellen stelle ich mir immobil vor für die Zeit, in der ich es jeweils benutze. Ich kann nicht den Bau, sondern nur dessen Teile zügeln.

Dann stelle ich Geräte her. Natürlich ist der Grabstock, den ich beim Anbauen verwende, und der Stock, der mein Dach trägt, wie ein Faustkeil auch eine Art Gerät, aber darin erkenne ich noch praktisch keine Herstellung. Ein sehr einfaches Gerät erkenne ich in einem Gefäss, in welchem ich beispielsweise Wasser vom Bach in mein Haus oder in meinen Garten transportieren kann. Dazu fällt mir die Geschichte vom Einsiedler ein, der das Wasser mit blossen Händen in sein Haus trägt, weil er weiss, dass jedes noch so einfache Gerät nach weiteren Geräten ruft. Geräte unterscheide ich von Bauten durch ihre intendierte Mobilität. Tisch und Stuhl behalte ich zwar in meinem Haus, aber ich könnte sie hin oder hertragen, weshalb sie nicht zum Haus gehören.

Schliesslich stelle ich Werkzeug her, womit ich zum toolmaking animal werde, worin sich mein Menschsein entfaltet zeigt. Das Werkzeug verwende ich beim Herstellen von Bauten und Geräten. Ich kann Werkzeuge wie Geräte auch beim Anbauen verwenden, aber ihren Sinn haben sie in einer Mittelverschiebung. Werkzeuge stelle ich her, um damit etwas herzustellen. Ich kann mit Werkzeugen als Mittel einen Stuhl herstellen und der Stuhl befriedigt als Gerät das Bedürfnis bequem zu sitzen.

Als Widerspiegelung bezeichne ich die symbolische Reproduktion der Artefakte in Zeichnungen und Beschreibungen, die ihrerseits Artefakte sind, mit Werkzeugen hergestellt werden und einer technischen Entwicklung unterliegen. Die Widerspiegelung ist eine Verdoppelung der zuvor genannten Bereiche.

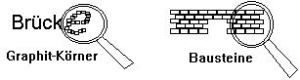

Material und Form

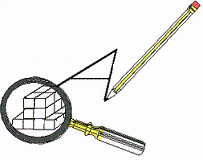

Die technische Entwicklung passiert im Wesentlichen bei den Werkzeugen (deshalb spreche ich von toolmaking), aber alle anderen von mir unterschiedenen Bereiche sind davon sehr stark betroffen. Alles, was ich als Artefakt bezeichne ist geformtes Material, wobei ich mit Material genau das bezeichne, was ich in der Herstellung forme, und mit Form, das was ich in der Widerspiegelung zeichne, wenn ich ein Artefakt zeichne. (Genau diese Vorstellung bezeichne ich als Materialismus).

In jedem der Bereiche ist das Material tautologischerweise wichtig und unterliegt einer technischen Entwicklung, die in der Materialkunde reflektiert wird, die in der Naturwissenschaft als chemische Physik und bei den Ingenieuren unter anderem etwa als Metallurgie erscheint. Nicht ganz zufällig ist eine etymologische Deutung des Wortes Chemie durch das griechische chemeia das Metallgiessen und das Umwandeln von Materialien.

Die Entwicklung der Formen unterliegt zunächst einer unmittelbaren Funktionalität. Dach und Schale haben eine quasi natürliche Form. Hanmer und Sichel sind bereits in dem Sinne konstruiert, als sie so zusammengesetzt sind, dass auch ihre Teile eigenen Formentwicklungen unterliegen. Das Rad und die Schraube sind zwei wichtige Teile, die ihren Sinn nur als Teile von etwas zusammengesetztem haben.

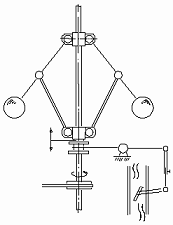

Energie und Information

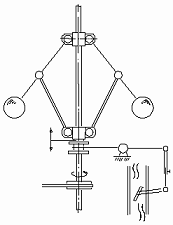

Werkzeuge muss ich bewegen und steuern. Für die Bewegung brauche ich einen Motor, der Energie umwandelt. Den einfachsten Motor erkenne ich im Wasserrad - welches das Rad enthält. Noch vor dem Motor dienen Mensch und Tier als expliziter Motorersatz, etwa Sklaven oder Tiere, die den Göpel oder den  Pflug ziehen. Ein energetisch entwickeltes Werkzeug bezeichne ich als Maschine.

Die sogenannte Dampfmaschine ist keine Maschine, sondern ein Motor. Motoren lassen sich nicht nur für Werkzeuge sondern auch für Geräte verwenden. Und Motoren revolutionieren auch den Anbau und den Bau.

Die Dampfmaschine von Watt gilt gemeinhin als Energieträger, ihr Erfolg beruht aber unter anderem auch darauf, dass sie eine Regelung hat. Geregelte Maschinen bezeichne ich als Automaten. Die Regelung, die Watt verwendet, ist technisch primitiv, weshalb ich von Halbautomaten spreche. Die entwickeltste Regelung erscheint in Prozessoren, die für Computer verwendet werden. Entwickelte Regelungen haben einen eigenen Energiekreis. Die Energie, die der Regelung dient, bezeichne ich als Information.

Auf der entwickelsten Stufe des Werkzeuges wird die Widerspiegelung zum Programm. Im Programm beschreibe ich, was die Maschine oder genauer, was die Steuerung "macht", und die Steuerung macht dann, was sie macht, weil ich sie beschrieben habe.

Die Programmierung beobachte ich als die letzte Stufe der Technik. Beim Programmieren mache ich nur noch Beschreibungen, aber die bekommen ihren Sinn natürlich nur durch die Technik insgesamt. Vorläufig bauen Menschen Getreide an, damit andere Gebäude bauen, in welchen andere Geräte und Werkzeuge herstellen, die ich dann noch programmieren kann.

Pflug ziehen. Ein energetisch entwickeltes Werkzeug bezeichne ich als Maschine.

Die sogenannte Dampfmaschine ist keine Maschine, sondern ein Motor. Motoren lassen sich nicht nur für Werkzeuge sondern auch für Geräte verwenden. Und Motoren revolutionieren auch den Anbau und den Bau.

Die Dampfmaschine von Watt gilt gemeinhin als Energieträger, ihr Erfolg beruht aber unter anderem auch darauf, dass sie eine Regelung hat. Geregelte Maschinen bezeichne ich als Automaten. Die Regelung, die Watt verwendet, ist technisch primitiv, weshalb ich von Halbautomaten spreche. Die entwickeltste Regelung erscheint in Prozessoren, die für Computer verwendet werden. Entwickelte Regelungen haben einen eigenen Energiekreis. Die Energie, die der Regelung dient, bezeichne ich als Information.

Auf der entwickelsten Stufe des Werkzeuges wird die Widerspiegelung zum Programm. Im Programm beschreibe ich, was die Maschine oder genauer, was die Steuerung "macht", und die Steuerung macht dann, was sie macht, weil ich sie beschrieben habe.

Die Programmierung beobachte ich als die letzte Stufe der Technik. Beim Programmieren mache ich nur noch Beschreibungen, aber die bekommen ihren Sinn natürlich nur durch die Technik insgesamt. Vorläufig bauen Menschen Getreide an, damit andere Gebäude bauen, in welchen andere Geräte und Werkzeuge herstellen, die ich dann noch programmieren kann.

[3 Kommentar]

Inhalt

Technikgeschichte (zu diasynchron) - August 12, 2015

Im Projekt diasynchron untersuche ich die Geschichte als Geschichte, indem ich das narrative Element durch Zeittafeln quasi negativ focusiere. Die Zeittafel wird darin selbst zum Problem, weil sie ein quasi archetypisches Muster darstellt, in welchem alles, was passiert, in der Zeit passiert.

In einer konventionellen Technikgeschichte schreibe ich, was ich als technisch erachte, in eine Reihe des jeweilig ersten Auftretens. Ich schreibe etwa, dass die Dampfmaschine anfangs des 18. Jhds erfunden wurde. Wenn ich darüber eine  novellige Geschichte schreibe, schreibe ich über die Rivalitäten der Erfinder und über die Rechtsverhältnisse, in welchen diese ausgetragen wurden. In einer Zeittafel schreibe ich nur "1712: Dampfmaschine von Newcombe".

Die Anordnung der Dampfmaschinenerfindungen in der Zeit hat als Geschichte eine eigenständige Plausibilität, die die Tatsache, inwiefern eine Dampfmaschine in die Geschichte gehört zum Rhema macht. Thema ist die Erfindung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn ich die Dampfmaschine in der Technikgeschichte aufführe, zeige ich, dass ich ihre Erfindung als technisches Ereignis begreife, selbst dann noch, wenn ich viel mehr über die Rechtsfragen der Patente schreibe, als darüber, wie die Maschine funktioniert oder konstruiert ist.

Als diasynchron bezeichne ich eine Art Inversion der Geschichte, in welcher die Funktion der Zeit darin besteht, verschiedene Geschichten zu verbinden. Ich erzähle beispielsweise eine Entwicklungsgeschichte der Dampfmaschine jenseits der Zeit und verwende "Zeit" als Item der Verlinkung. Die Dampfmaschine zeigt sich dann in der Antike als etwas anderes als in der Renaissance, was ich eben als eine alternative Geschichte begreife. Es geht mir nicht darum, alternative Geschichten zu erfinden, sondern darum, eine Form der Darstellung zu entwickeln, die die Verlinkung sichtbar(er) macht.

Da die hier erzählten Geschichten nicht durch Zeit- sondern durch Sachfolgen begründet sind, zeigen sich auch viele Sachen in einer anderen Perspektive. Meine Technikgeschichte zeigt in Form der diasynchronen Tabelle, wie ich mir die Entwicklung der Technik vorstelle und mithin, was ich als Technik begreife. Durch die Einfaltungen der sachorientierten Tabellen werden die elementaren Kategorien sichtbar, während in der Zeittafel nur Epochen sichtbar werden, die sich gerade nicht technisch begründen.

Indem die Kategorien, die ich verwende, auch für sichtbarbar werden, reflektiere ich sie auch als Teil meiner Geschichten und mithin als Teil meiner eigenen subjektorientierten Geschichte. Den Ausdruck Technik verwende ich in einem objektiven Sinn für die Kunst des Effizient-Seins, also für das, was die alten Griechen in historischen Interpretationen als Techne bezeichneten. In diesem spezifischeren Sinn verwende ich den Ausdruck für in Artefakten konservierten Verfahren, die mich - im Sinne der holzkampschen Subjekttheorie - effizient machen.

Subjektiv verfolge ich technisch - meine je eigenen - Ziele, die nur sehr vermittelt etwas mit den Zielen der Techniken der "antiken" Sklavenhaltern zu tun haben. Auch mein je eigener Beitrag zu meinem Lebensunterhalt ist sozial so vermittelt, dass ich ihn nur denkend als solchen begreifen kann. Nachdenkend über den Teil meines Lebensunterhaltes, den ich technisiert vorfinde, unterscheide ich innerhalb der Technik folgende Gegenstandsbereiche:

- Anbau

- Bau

- Geräte

- Werkzeuge

- Widerspiegelung

Mir ist noch nicht klar, wie gut sich diese Einteilung bewähren mag und ich würde sehr gerne Alternativen zu diesem Anfang finden.

novellige Geschichte schreibe, schreibe ich über die Rivalitäten der Erfinder und über die Rechtsverhältnisse, in welchen diese ausgetragen wurden. In einer Zeittafel schreibe ich nur "1712: Dampfmaschine von Newcombe".

Die Anordnung der Dampfmaschinenerfindungen in der Zeit hat als Geschichte eine eigenständige Plausibilität, die die Tatsache, inwiefern eine Dampfmaschine in die Geschichte gehört zum Rhema macht. Thema ist die Erfindung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn ich die Dampfmaschine in der Technikgeschichte aufführe, zeige ich, dass ich ihre Erfindung als technisches Ereignis begreife, selbst dann noch, wenn ich viel mehr über die Rechtsfragen der Patente schreibe, als darüber, wie die Maschine funktioniert oder konstruiert ist.

Als diasynchron bezeichne ich eine Art Inversion der Geschichte, in welcher die Funktion der Zeit darin besteht, verschiedene Geschichten zu verbinden. Ich erzähle beispielsweise eine Entwicklungsgeschichte der Dampfmaschine jenseits der Zeit und verwende "Zeit" als Item der Verlinkung. Die Dampfmaschine zeigt sich dann in der Antike als etwas anderes als in der Renaissance, was ich eben als eine alternative Geschichte begreife. Es geht mir nicht darum, alternative Geschichten zu erfinden, sondern darum, eine Form der Darstellung zu entwickeln, die die Verlinkung sichtbar(er) macht.

Da die hier erzählten Geschichten nicht durch Zeit- sondern durch Sachfolgen begründet sind, zeigen sich auch viele Sachen in einer anderen Perspektive. Meine Technikgeschichte zeigt in Form der diasynchronen Tabelle, wie ich mir die Entwicklung der Technik vorstelle und mithin, was ich als Technik begreife. Durch die Einfaltungen der sachorientierten Tabellen werden die elementaren Kategorien sichtbar, während in der Zeittafel nur Epochen sichtbar werden, die sich gerade nicht technisch begründen.

Indem die Kategorien, die ich verwende, auch für sichtbarbar werden, reflektiere ich sie auch als Teil meiner Geschichten und mithin als Teil meiner eigenen subjektorientierten Geschichte. Den Ausdruck Technik verwende ich in einem objektiven Sinn für die Kunst des Effizient-Seins, also für das, was die alten Griechen in historischen Interpretationen als Techne bezeichneten. In diesem spezifischeren Sinn verwende ich den Ausdruck für in Artefakten konservierten Verfahren, die mich - im Sinne der holzkampschen Subjekttheorie - effizient machen.

Subjektiv verfolge ich technisch - meine je eigenen - Ziele, die nur sehr vermittelt etwas mit den Zielen der Techniken der "antiken" Sklavenhaltern zu tun haben. Auch mein je eigener Beitrag zu meinem Lebensunterhalt ist sozial so vermittelt, dass ich ihn nur denkend als solchen begreifen kann. Nachdenkend über den Teil meines Lebensunterhaltes, den ich technisiert vorfinde, unterscheide ich innerhalb der Technik folgende Gegenstandsbereiche:

- Anbau

- Bau

- Geräte

- Werkzeuge

- Widerspiegelung

Mir ist noch nicht klar, wie gut sich diese Einteilung bewähren mag und ich würde sehr gerne Alternativen zu diesem Anfang finden.

[2 Kommentar]

Inhalt

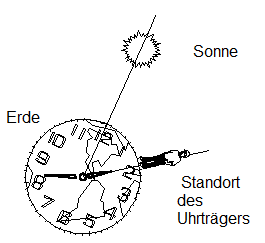

Zeitrechnung (zu diasynchron) - Juli 30, 2015

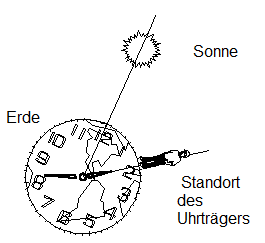

Als Zeitrechnung bezeichne ich - konventionell, ohne recht zu verstehen weshalb - das Ordnungsprinzip, das ich einem Kalender zugrunde lege. Es ist also eher die Lösung der Aufgabe als die Aufgabe.

Ich muss dazu zwei Entscheidungen treffen: die Struktur der Unterteilung, das heisst die Wahl der Entitäten, und der perspektivische Zeitpunkt, von welchem aus quasi "gerechnet", respektive gezählt wird:

zur Struktur:

In einem spezifischen Fall, der sich weltweit durchgesetzt hat, unterscheide ich - naturwüchsig, sinnlich - Jahre und Tage, die ich willkürlich durch Monate, respektive Stunden unterteile.

zum Bezugszeitpunkt:

Damit ich "berechnen" oder zählen kann, wie lange etwas her ist, muss ich die zeitlichen Entitäten im Kalender durchnummerieren.

Es gibt verschiedene praktische Überlegungen, die den Kalender bestimmen: Eine naturwüchsige Zeitrechnung wäre am Anfang zu beginnen, was aber nicht sinnvoll möglich ist, weil niemand weder den Anfang der Naturgeschichte noch den Anfang der Sozialgeschichte datieren kann.

Die quasi umgekehrte Variante wäre rückwärts zu zählen, also nur Vergangenheit zu datieren. Das wäre in der Hinsicht nicht sehr praktisch, als sich das Datum jeden Tages jeden Tag verändern würde.

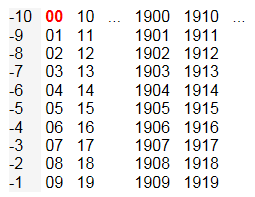

Bleibt also, was wir ohnehin praktizieren: ein beliebig festgelegter Nullpunkt, der als Grenze für positives und negatives Zählen dient. Die "Null" - vor allem die damit verbundene Vorstellung, die Zeit so zu teilen, dass sie vor einem bestimmten Zeitpunkt quasi rückwärts gezählt werden kann, ist eine geniale Idee, die den Kalender überhaupt erst möglich und eigentlich ausmacht. Die Null im Primärschlüssel ist offensichtlich beliebig gesetzt, es ist noch nicht einmal die Null der europazentrierten Geschichte. Für die Wahl - respektive für die Bezeichnung der Wahl - eines Bezugszeitpunktes spielen hauptsächlich ideologische Gesichtspunkte - wie etwa die Geburt Christi - eine Rolle. Natürlich haben auch die Christen ihre Zeit sehr lange nicht auf die Geburt Jesu zurückgerechnet.

Die europazentrierten Bezeichnungen Antike, Mittelalter und Neuzeit zeigen, dass das Wesen des Kalenders sehr lange nicht begriffen wurde: von einer Neuzeit oder gar neusten Zeit zu reden, nimmt Bezug auf denn jeweils aktuellen (rückwärtszählenden) statt auf den Nullzeitpunkt.

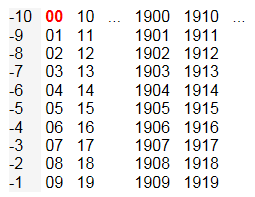

Da ich - im Konzept des Kalenders - nicht sage, wie spät es ist, sondern Zeiteinheiten zähle und tabelliere, ist eine zusätzliche Entscheidung notwendig: ich muss entscheiden, ob ich beim Zählen die Null verwende.

In der traditionell-historischen Zeitrechnung gibt es das Jahr Null nicht, wohl aber in der modernen Jahreszählung der Astronomen. Traditionell werden die Jahre mit Ordinalzahlen vor und nach der Geburt Christi gezählt: Das Jahr 1 vor Christi Geburt endet am 31. Dezember (1 v. Chr.), am nächsten Tag, dem 1. Januar, beginnt das Jahr 1 nach Christi Geburt (1 n. Chr.).

Uhrzeit und Kalender

Kalender und Uhrzeit sind Darstellungen der Zeitrechnung

Im Kalender bezeichne ich Intervalle, als Uhrzeit bezeichne ich Grenzen zwischen diesen Intervallen. Ich unterscheide also zwei verschiedene Beobachtungen:

Mit dem Kalender lege ich Ereignisse in einen bestimmte Zeitraum, mit der Uhr auf einen bestimmten Zeitpunkt.

Diese Differenz erzeugt spezifischen Probleme. Eines ist das sogenannte Jahr Null im traditionell-historischen Kalender, in welchem (eben nicht) der Zeitpunkt von Christi Geburt als Zähl-Wende gewählt wurde, so dass nur das Jahr davor und das Jahr danach mit Datum versehen sind.

Das Jahr Null

In meiner Biographie bezeichne ich meine  Geburt als Nullpunkt, der als Zeitpunkt mitten in ein Jahr fällt, also wie jede weitere Geburt eines Menschen in den Kalender eingetragen wird, während Christi Geburt - in diesen Kalender - nicht eingetragen werden kann.

In meinen Geschichten verwende ich einen Kalender, in welchem das Jahr Null nicht vorkommt, weil ich das erste Jahr als 1. Jahr bezeichne, und die Jahre davor in einem analogen Sinn zähle.

Die Differenz beruht darauf, ob ich Ereignisse - wie meine Geburt oder jene von Christus - in einen Kalender eintrage, oder einem von mir gezähltem Jahr zurechne. Biographisch zähle ich meine Lebensjahre, indem ich dem ersten Jahr - unabhängig von jedem Kalender - die Ziffer 1 zuordne.

Diese Zählweise verwende ich generell, wenn ich Zeitintervalle vor und nach einem bestimmten Ereigniszeitpunkt zähle. Ich sage etwa, dass der Schnee erst in der letzten Minute vor dem Anpfiff des Spieles weggeräumt werden konnte und dass bereits in der ersten Minute nach dem Anpfiff ein Tor gefallen ist.“ Das Ereignis Spielanfang ist ein Zeitpunkt zwischen zwei Intervallen, dem kein Intervall zugeordnet ist. Im gleichen Sinn ist die Geburt Christi ein Ereignis, das im Kalender keinem Intervall entspricht

Für die Zeitrechnung spielt es natürlich eine Rolle, ob ich ein Jahr weglasse oder nicht, aber umgekehrt haben wir ja auch 300 Jahre wegegelassen und können nur schlecht wissen, wie oft man sich sonst verzählt hat. Für die Geschichte(n) spielt es keine Rolle, weil dort Jahreszahlen nur als Primärschlüssel fungieren, die Reihenfolgen festlegen.

Geburt als Nullpunkt, der als Zeitpunkt mitten in ein Jahr fällt, also wie jede weitere Geburt eines Menschen in den Kalender eingetragen wird, während Christi Geburt - in diesen Kalender - nicht eingetragen werden kann.

In meinen Geschichten verwende ich einen Kalender, in welchem das Jahr Null nicht vorkommt, weil ich das erste Jahr als 1. Jahr bezeichne, und die Jahre davor in einem analogen Sinn zähle.

Die Differenz beruht darauf, ob ich Ereignisse - wie meine Geburt oder jene von Christus - in einen Kalender eintrage, oder einem von mir gezähltem Jahr zurechne. Biographisch zähle ich meine Lebensjahre, indem ich dem ersten Jahr - unabhängig von jedem Kalender - die Ziffer 1 zuordne.

Diese Zählweise verwende ich generell, wenn ich Zeitintervalle vor und nach einem bestimmten Ereigniszeitpunkt zähle. Ich sage etwa, dass der Schnee erst in der letzten Minute vor dem Anpfiff des Spieles weggeräumt werden konnte und dass bereits in der ersten Minute nach dem Anpfiff ein Tor gefallen ist.“ Das Ereignis Spielanfang ist ein Zeitpunkt zwischen zwei Intervallen, dem kein Intervall zugeordnet ist. Im gleichen Sinn ist die Geburt Christi ein Ereignis, das im Kalender keinem Intervall entspricht

Für die Zeitrechnung spielt es natürlich eine Rolle, ob ich ein Jahr weglasse oder nicht, aber umgekehrt haben wir ja auch 300 Jahre wegegelassen und können nur schlecht wissen, wie oft man sich sonst verzählt hat. Für die Geschichte(n) spielt es keine Rolle, weil dort Jahreszahlen nur als Primärschlüssel fungieren, die Reihenfolgen festlegen.

[0 Kommentar]

Inhalt

diasynchron( Das Projekt ) - Juli 28, 2015

Als Projekt bezeichne ich dieses Unterfangen, weil ich vage Entwürfe für eine grosse Arbeit habe, von welcher ich noch nicht annehme, dass ich sie je ausführen werde. Die Arbeit besteht im Erstellen von diasynchronen Zeittafeln, die dann als Objekte das Resultat des Projektes darstellen (werden oder würden).

Vorderhand habe ich einige Ideen oder vage Konzepte, die ich in Entwürfen(was in gewisser Hinsicht ein deutsches Wort für Projekt ist) quasi dialogisch entwickle.

Projektidee

In einem Lexikon(auch in meinem Hyper-Lexikon) sehe ich eine Art Literatur, in welcher das narrative Element der Erzählung fehlt. Ich kann mir zu den Einträgen im Lexikon Rahmenhandlungen vorstellen, wie sie etwa Sokrates in seinen Dialogen oder Galilei in seinen Diskursen verwenden, so dass sprechende Idioten in ihrer Konfusion immer erzählen, wie sie ihre Worte verwenden. Ich kann mir aber auch ein gewöhnliches wissenschaftliches Stück Literatur vorstellen, bei welchem - wie bei einem easy-rider-Chopper - alles weggeschnitten wurde, was über Definitionen hinausgeht.

Einen Teil dessen, was mit der fehlenden Narration verloren geht, wurden in der Encyclopedia Britannica (1. Auflage 1768–1771) als alternative Darstellungen zur bis dahin üblichen Prosa-Chronik durch sogenannte Zeittafeln ersetzt.

Ich lese Zeittafeln als eine spezielle Form von Erzählungen, sie beruhen auf einer zurückblickenden Auswahl, die überdies oft Kategorien verwendet, die nur in der Rückschau möglich sind. Die Epochenbezeichnung "Renaissance" beispielsweise stammt aus dem 19. Jhd. und meint eine Zeit im 16. Jhd., in welcher die Epoche als solche und auch die vermeintliche Wiedergeburt wohl (noch) nicht erlebt wurde. Wenn ich also die Renaissance in einer Zeittafel der Jahreszahl 1600 zuordne, erzähle ich - mehr oder weniger bewusst - dass um 1900 gesehen wurde, dass um 1500 im damaligen Italien vieles wieder so gesehen wurde wie es 400 vor Christus im damaligen Griechenland gesehen wurde. Das ist ein zeit-typischer Anfang einer Geschichte, in welcher Beobachtungen beobachtet werden (können).

Eine mögliche Beobachtung besteht in einer Inversion: Im 19. Jhd. wurde anhand des Wissens über das 16. Jhd. das 4. Jhd. vor Christus rekonstruiert. Die Kategorien stammen in dieser Perspektive nicht aus dem 16. Jhd. und schon gar nicht aus dem 4. Jhd. vor Christus, sondern sind Projektionen, die ich durch den Epochenbegriff auch heute aktivieren kann - aber nicht muss.

Im Projekt will ich solche Projektionen durchspielen. Aktuell interessiert mich neben der Renaissance gerade der etwa zeitgleiche Merkantilismus, weil ich mich mit Geldbefasse. Interessant finde ich, welche Epochen zu gleichen Zeit stattfinden, und was sie gegenseitig von sich erzählen.

Zeittafeln markieren Chronos, aber was in die jeweilige Tafel gehört, hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern hängt ab, vom Gegenstand der jeweils gemeinten Geschichte. Die Schulbuch-Geschichte thematisiert Völker, Nationen und Kriege, also Herrschaft über Blut und Boden. Man kann - und in den meisten Schulbüchern wird das getan - die Perspektive und den narrativen Faden ausblenden. Die "Welt"geschichte erscheint dann in Episoden zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten der Erde. Am Anfang unserer Zeitrechnung etwa hat die Geschichte fast ausschliesslich in Griechenland und dann im Römischen Reich gespielt. Die "Welt"karte gibt mir aber keinerlei Indizien dafür, dass an den andern Orten auf der Erde nichts passiert wäre. Es ist bloss nicht Gegenstand einer bestimmten Geschichte. Später scheint dieser Geschichte zufolge auch in Griechenland und rund um Rom nichts mehr passiert zu sein, die Geschichte ist zu andern Schauplätzen gewandert. Die sogenannten Weltkriege dagegen erscheinen umgekehrt als weltweite Kriege, obwohl in dieser Zeit auch an vielen Orten auf der Erde nichts passiert ist. Die Wahl der Orte und die Benennung der Ereignisse sind offensichtlich beliebig, das heisst im Belieben des Erzählers der jeweiligen Geschichte.

Jeder Geschichtenerzähler erzählt seine eigene Geschichte. Viele Geschichtenerzähler erzählen aber sehr oft eine sehr ähnliche Geschichte, vielleicht, weil sie diese Geschichte schon kennen. Auf einer bestimmten psychologischen Entwicklungsstufe, die ich bei Kleinkindern ausgeprägt finden kann, ist wichtig, dass die Geschichte nicht verändert wird. Auch Märchen müssen dann wortgetreu erzählt werden. Bestimmte Geschichten institutionalisieren sich, typischerweise in Kirchen, während bestimmte Institutionen, etwa Schulen, festlegen, welche Geschichten wie erzählt werden müssen.

Im Krieg der Institutionen gibt es sogenannte Geschichtsfälschungen. Dabei wird dieselbe Geschichte anders erzählt, wodurch sie nicht mehr dieselbe ist. Ein Beispiel dafür sind Verschwörungstheorien. Wenn ich eine Geschichte fälschen kann, kann das natürlich jeder, aber das würde insgesamt nur dann gehen, wenn es eine richtige Geschichte gäbe.

Oft wird zwar die Geschichte als Faktum gleich erzählt, aber verschieden interpretiert. Dazu gibt es viele Beispiele von relativ einfältigen parteipolitischen Interpretationen. Es gibt aber auch interessantere Fälle wie etwa, inwiefern und für wen die Erfindung des Ackerbaus gut war. In einer Gesellschaft, die Ackerbau betreibt, erscheint Ackerbau nach einer gewissen Zeit (nämlich wenn er wegen der Bevölkerungsexplosion, die er ermöglicht hat, notwendig geworden ist) naturwüchsig und nicht mehr als bewusste Entscheidung.

Eine besondere Form der Geschichtsfälschung betrifft nicht die Gegenstände, sondern den Primärschlüssel der Tabelle. Ein Beispiel dafür ist das erfundene Mittelalter. Dabei wird natürlich nicht die Zeit sondern der Chronos variiert, was aber in Bezug auf Zeittabellen ziemliche Komplikationen schafft.

Und schliesslich gibt es Geschichtskritik durch Relativierungen der Kontexte, was auch sichtbar macht, wie welche Geschichte nicht erzählt werden sollte. Ein Beispiel dafür - das mich auch inspiriert hat - ist die synchronoptische Geschichte, deren Naturwüchsigkeit ich hier noch etwas genauer beobachten will. Die synchronoptisch Geschichte ist als spezielle vorerst leere Zeittafel konzipiert. In der Vorspalte stehen - wie in anderen Geschichten - als Primärschlüssel Zeitangaben. Die Vorzeile dagegen ist ein Raster, das über die Oberfläche der Erde gelegt wird. So ergibt sich eine Tabelle ohne Inhalte in den einzelnen Zellen. Wenn ich die Geschichte so darstelle, kann ich jede Zelle mit Ereignissen füllen oder leer lassen. Die leeren Zellen bedeuten, dass dort zu dieser Zeit nichts passiert ist, was in die Geschichte gehört. Das lenkt meine Aufmerksamkeit auf die gefüllten Zellen:

Was gehört in eine "Welt"geschichte?

Eine solche Geschichte haben A. und A. Peters 1952 als "Zeitatlas" vorgelegt. Sie wurde aufgrund dieser Form zunächst sehr gefeiert, dann aber aufgrund der (marxistisch gemeinten) Inhalte ebenso sehr kritisiert. Kritisch ist für mich nicht, inwiefern und ob eine Geschichte "marxistisch" ist, sondern die Frage, was ich in die Zellen eines Zeitatlasses schreiben und damit zu einer Geschichte machen würde. Kritisch ist für mich auch die Wahl der Erdoberfläche als Gesamtprojektionsfläche für die so unterstellte "Welt"geschichte als Sammelsurium von zeitgleichen Geschichten, wobei der diachrone Aspekt von Gegenständen praktisch verschwindet.

Ich kenne beliebig viele Geschichtsbücher und damit verbunden eine Konservierung von naturwüchsigen Konventionen. Die konventionelle Weltgeschichte komplementiert die "politische Ökonomie". Deshalb beschreibt die Weltgeschichte zuerst, wie sich die Nationen auf der Erdoberfläche verteilen und welche Kriege sie führen. Dann beschreibt sie aufgrund welcher Technik Kriege gewonnen werden und schliesslich wie die Herrschaftsverhältnisse kulturell symbolisiert werden, was P. Weiss als Ästhetik des Widerstandes reflektiert. Interessanterweise hat A. Petersneben den üblichsten Konventionen Bauwerke (Städtebau als Kultur) speziell hervorgehoben, auch heute noch bauen die reichsten Nationen die höchsten Gebäude.

Die Idee des Projektes besteht in diasynchronen Geschichten, die einen Erzähler und eine explizite Perspektive haben, die ich in der subjektiv (oder subjektwissenschaftlich) wahrgenommenen Unterhaltung und Sicherung des Lebens des Erzählers sehe. In meinen Geschichten reflektiere ich die Gewährleistung meines Lebens. Ich erzähle in meiner Sprache und mit meinen Kategorien, was für mich Sinn ergibt. Meine Sprache und meine "Denkformen" sehe ich als Aneignungen und gerade nicht als gesellschaftliches Gut. Ich weiss nicht, wie ich dazu gekommen bin, meine Um-Welt so zu konstruieren, wie ich sie beschreibe. Ich weiss aber auch nicht, wie ich dazu gekommen bin, sie überhaupt zu beschreiben.

Vordergründig beschreibe ich Verhältnisse, die ich auch von anderen beschrieben sehe und ich mache das in einer Sprache, in welcher ich auch andere sprechen höre. Im Sinne des Radikalen Konstruktivismus sind meine Deutungen aber eben meine Deutungen, die ich dialogisch entfalte.

Konzept

Die Zeittafel hat eine Form und einen Inhalt.

•Konzept der Form

Die Form der Zeittafel ist eine Tabelle. Da ich die Tabelle auf einem Computer schreibe, kann ich sie flexibel gestalten, das heisst, ich kann verschiedene Ansichten in verschiedenen Differenzierungen derselben Tabelle miteinander verlinken. So kann ich jedes Feld entfalten, was einem Grundprinzip des Hyperlexikons entspricht.

Zeittafel werden durch Links ersetzt:

Ich kann die Tabellen auch spezifisch ersetzen, indem ich verschiedenen Vorzeilen zur Verfügung stelle. Und schliesslich kann ich im Sinne von Registern auch den Primärschlüssel ändern. Ich stelle mir eine (Hyper-)Verschachtelung vor, die verschiedene Zugriffe und Auflösungen enthält.

Zeittafeln haben immer eine Spalte mit Kalenderdaten, die der Sortierung oder der Reihenfolge der Geschichte dient. Die narrative Möglichkeit, den Schluss der Geschichte zuerst zu erzählen und so die Geschichte zu motivieren, ist insofern aufgehoben, als ich Tabellen durch andere Tabellen, die eine Art Vorgeschichte enthalten, ersetzen kann. Aber die Geschichte bleibt "im Kopf" (mind) des Lesers.

•Konzept der Inhalte

Als Inhalt kommt in Frage, was sich plausibel in eine Zeittafel eintragen lässt. Ich bezeichne das als Stichworte für Geschichten. Geschichten sind von etwas oder über etwas, was sich im Laufe der Zeit verändert (oder eben nicht). Eine spezifische Art von Geschichten beschreibt, wie die Menschheit lebt. Diese Geschichten implizieren oder konstituieren Menschheiten. Eine andere Art von Geschichten beschreibt, wie einzelne Menschen leben. Da jede Geschichte von einem Menschen erzählt wird, zerfallen diese Geschichten in Autobiographien und in Biographien, wobei insbesondere spezifische Verallgemeinerungen von Biographien als Geschichten von Gesellungseinheiten mit sich differenzierenden Biographien erscheinen. Ein literarischer Fall davon ist die Robinsonade.

Bevor ich mich frage, worüber ich Geschichten erzähle, frage ich mich, wozu ich überhaupt Geschichten erzähle und damit verbunden, was ich dabei eigentlich erzähle.

Meistens erzähle ich Geschichten, die mir plausibel machen, warum ich gerade an einem bestimmten Ort bin oder eine bestimmte Auffassung einnehme. Ein kurze Geschichte ist beispielsweise: "Ich bin mit der Bahn gekommen". Sie impliziert Bahnnetz mit Fahrplan und erläutert warum ich wann wo bin. Dann erzähle ich oft Geschichten, die mein Wissen plausibilisieren: "Ich bin dort gewesen und habe gesehen oder ich habe Buch von xy gelesen". Dann erzähle ich oft, wie sich etwas entwickelt, um meine Erwartungen zu klären. Und schliesslich plausibilisiere ich meine Erklärungen, in dem ich erzähle, wie etwas funktioniert. Meine Geschichten machen mir Sinn.

Bleibt die Frage, wie ich wähle, was wichtig genug ist, in der Geschichte erzählt zu werden. Warum erzähle ich bestimmte Ereignisse oder vermutete Folgen dieser Ereignisse und andere nicht? Was kommt in "Meine-Welt-Geschichte"?

Bewusst erzähle ich vor allem Geschichten, deren Gegenstände ich durch die Gewährleistung meiner aktuellen Existenz begründe. Dass ich mit einem Computer schreibe, führt dann dazu, dass ich die Geschichte des Computers beobachte. Ob dabei Weltkriege in irgendeiner Form oder die chinesischen Dynastien wichtig werden, bezweifle ich vorderhand sehr. Aber diasynchron erscheinen eigentliche Computer zeitgleich mit dem sogenannten 2. Weltkrieg. Man sagt mir deshalb, dass der Computer, mit dem ich diesen Text schreibe, im Weltkrieg erfunden wurde. Aber darin erkenne ich eine tabellarische Zuordnung, die ich so kaum erzählen würde und gerade deshalb als Erzählung erkenne und durch die Zeittafel quasi begründen kann.

Meine Vorstellungen sind durch konventionelle Geschichten beeinflusst. Ich werde deshalb die mir bekannten Konventionen mitschreiben und sie mir so bewusst halten. Die Französische Revolution oder der Fall von Troja, aber auch dass an vielen Orten zur entsprechenden (oder anderer) Zeit nichts erwähnenswertes passiert ist, betrifft mein Leben kaum, oder genauer, ich kann mir nicht vorstellen wie. Auch die Weltkriege scheinen mir zunächst ohne Relevanz für meine Geschichte. Epochen und Ereignisse bekommen ihren Sinn aus den je erzählten Geschichten oder der darin enthaltenen Perspektiven. Aber es gibt Ereignisse, die in so vielen Geschichten erscheinen, dass sie quasi epochal den Primärschlüssel ersetzen. Ich höre beispielsweise oft, dass die Welt vor dem Weltkrieg eine andere war, aber nicht sehr oft, dass sie vor 1939 eine andere war. In diesem Sinne dienen beliebige oft verwendete Epochen als anschaulicherer Primärschlüssel auch wenn sie ohne Bedeutung für meine Welt sind.

Die Geschichten, die ich über meine Welt erzähle, begründen meine Welt. Ich habe zwar sinnliche Erfahrungen, aber was ich darüber sagen oder erzählen kann, sind Bedeutungen, die ich in Deutungs- oder Handlungszusammenhängen hervorbringe. Phänographisch gesprochen nehme ich beispielsweise angesichts eines Hammers einen Hammer wahr, das heisst, ich sehe nicht ein Ding, das ich als Hammer deuten müsste. Das naturwüchsige Gegebensein eines Hammer oder eines Baumes wird mir erst bewusst, wenn ich über dessen Geschichte nachdenke. Bäume und Hämmer hat es - in meinen Geschichten - nicht immer schon gegeben. Beides sind für mich Resultate von erzählbaren Evolutionen, die auf die jeweiligen Bedeutungen ausgerichtet sind und diese erst hervorbringen. Die Geschichte des Hammers erzähle ich als toolmaking animal (oder als Kaufhandlung im Supermarkt), die Geschichte des Baumes erzähle ich als beispielsweise als Darwinist.

Die Gegenstände der Geschichten